-

城乡二元社会经济结构是人均能源消费提高、乡村撂荒和城市各类废弃物排放增长的主要原因之一,也是推动低碳发展转型与引领城乡一体化建设的重要挑战。中国城乡一体化不仅要求实现人口、土地、经济、社会、生态的协调统一[1-3],更要求在城乡一体化进程中注重保护生态环境,实现绿色低碳发展。近年来,宁夏城镇化率从2000 a的32.5%上升到2016 a的53.6%,而能源消费由2000 a的1 518.6万t标准煤上升到2016 a的5 789.1万t标准煤,城镇化进程不断加快与居民消费水平的逐步提高,对能源消费与碳排放呈上升趋势产生极大影响。城镇化过程将是宁夏未来碳排放的主要增长来源,首先各市发展仍然以第二产业作为主要推动力,城市规模在不断扩大的同时土地利用效率却十分低下、城市布局分散化趋势明显,碳排放量接近峰值并趋于稳定;其次随着户籍改革的推进,农村居民纳入城市范围,但对低碳理念认知度和参与度较低;最后城镇化与低碳发展之间存在阶段性错位,落后贫困地区和煤炭、化工业占比高的地区要向低碳城市进行跨越式转型升级压力,即“高碳锁定”和“低碳转型悖论”同时存在。城乡一体化在极大促进经济发展的同时导致城市生态环境问题日益突出,党的十九大明确提出大力推进生态文明建设,促进低碳发展。城市低碳发展与城乡一体化是社会发展的重要内容,引起政府部门和学界的广泛关注。

-

城市低碳的理念来源于低碳经济[4],夏堃堡[5]把城市低碳定义为通过实施低碳经济而形成可持续发展的能源生态系统。在推动城市发展、走中国特色城乡一体化道路的进程中,低碳发展理念在经济建设、社会发展与城乡规划等方面广泛应用,国内外学者就城市低碳发展、城乡一体化及两者关系的研究已有较丰富成果。在城市低碳发展研究方面,主要集中在低碳经济的概念及内涵[6-7]、低碳城市建设模式及评价[8-9]、指标体系构建[10-12]等方面。在城乡一体化方面,现阶段研究主要集中在对理论及经验研究总结[13]、政策机制评价[14-15]、区域差异性比较和城乡一体化水平测度[16-19]等方面,对城乡一体化与新型城镇化关系有不同的见解[20-21],大多数学者认为城乡一体化只有在新型城镇化发展到一定程度才能实现,而陈柏庚[22]认为城镇化仅是城乡一体化的核心内容之一,袁中许[21]认为新型城镇化与城乡一体化存在“共生、互动演进”特征。从研究态势看,逐渐趋向于广泛化、深度化及精细化。关于城市低碳发展与城乡一体化二元关系研究还较少,目前主要研究碳排放与经济发展[23]、城镇化与环境污染的关系[24]和城镇化与碳排放关系[25]等方面,如庄贵阳[26]提出城镇化率的快速提升是城市走绿色低碳发展转型道路的内在要求。

综上所述,关于低碳城市、城乡一体化与新型城镇化建设的研究已经进入深层次的研究阶段,由于不同城市间的经济发展水平、能源结构与人口结构等存在显著差异[27-28],因此难以形成统一评价标准。现有研究成果大多涉及经济发展较快的中东部地区,对西部欠发达地区尤其是民族地区的研究较少,而欠发达地区研究本身具有重要意义。宁夏回族自治区在自然环境、社会人文经济等方面,在西部地区均具有典型性和研究价值。基于此,文章以宁夏回族自治区5个地级市为研究对象,参考以往学者的研究成果并结合地区具体情况构建符合本地区特色的指标体系,通过熵值法、方差分解和耦合模型对宁夏城市低碳发展与城乡一体化建设的特征格局、协同过程及耦合关系进行实证分析,以期对宁夏城市低碳发展及城乡一体化建设做出科学评价,并提出针对性政策建议。

-

城市低碳发展与城乡一体化综合评价基础数据主要来源于2010~2017 a《中国城市统计年鉴》《银川市统计年鉴》《石嘴山市统计年鉴》《固原市统计年鉴》《中卫市统计年鉴》《吴忠市统计年鉴》、5个地级市国民经济和社会发展统计公报,个别数据通过简单换算以后得到。需要说明的是,碳排放量核算文章主要参考借鉴《2006年IPCC国家温室气体清单指南》、《中国城市温室气体清单核算工具指南》、石龙宇[29]、刘芳芳等[30]从消费终端核算煤炭、石油、天然气及电力所产生的城市碳排放量;PM2.5数据来自于哥伦比亚大学发布的1998~2016 a世界PM2.5密度图,经处理所得;低碳政策与管理体制完善度借鉴陈诗一等[23]做法,将政府工作报告中“环境保护、污染、绿色、生态、低碳、排污、PM2.5和PM10等”所占字频占全文字数比重作为衡量标准。

-

城市低碳发展与城乡一体化水平评价指标的选取应秉承科学性、实用性、可比性与可操作性原则,在诸多研究成果中应用夜间灯光密度作为衡量经济发展的指标,由于暂无法获取相关数据所以用路灯密度作为替代,因此还需进行深入研究。

文章借鉴已有研究成果,以宁夏整体城市低碳发展与城乡一体化水平为基础,构建城市低碳发展与城乡一体化综合指标体系。城市低碳水平包括了经济发展、碳排放、交通、人均环境、政策规制共5类12项指标,借鉴杨妮等[31]做法并基于数据的可获得性,选择夜间灯光数据作为衡量地区经济发展指标之一,此外,建设低碳城市,必须了解低碳城市建设内涵与未来发展趋势,并立足于目前经济社会发展所处阶段,将能源消费模式与产业结构优化等内容纳入地区发展规划之中,以配套政策体系为重要保障,因此,低碳政策与管理体制完善度可以反映当地政府为城市低碳建设的努力程度;经综合考虑,文章选取城乡一体化包括经济一体化、人口一体化和社会一体化共3类11项指标,其中经济一体化中的城乡居民和农村的可支配收入差异、消费差异和人口差异等指标都是通过城市和农村的相关数据的比例、农村占城市的比重来计算差异并且形成一种具体指标体系,见表1。

为了综合分析城市低碳发展水平与城乡一体化,根据系统论方法与指标加权求和方法分别构建城市低碳发展与城乡一体化综合发展指数评价模型见式(1~2)。

式(1~2)中,

$ {U}_{1}$ 、${U}_{2} $ 分别为城市低碳发展综合指数与城乡一体化综合评价指数;$ {W}_{j} $ 为二级指标对应的三级指标的权重;$ {A}_{ki}$ 、${B}_{kj} $ 为第$ k $ 个二级指标第$ i $ 个三级指标评价值。 -

为了原始数据具有可比性,本研究采用极差标准化方法对原始数据进行标准化处理,见式(3~4)。

式(3~4)中,

$ {X}_{ij} $ ,$ {x}_{i} $ 分别指第$ i $ 个样本第$ j $ 个指标的标准化值与原始值,$ {\rm{max}}{(x}_{i}) $ ,$ {\rm{min}}\left({x}_{i}\right) $ 为第$ j $ 个指标序列的最大值与最小值。 -

城市低碳发展与城乡一体化的各评价指标对城市低碳发展与城乡一体化的作用力大小不同。为了准确评价城市低碳发展水平与城乡一体化程度,必须给予各指标权重,运用熵值法确定指标权重[32],熵值法以信息熵的大小确定指标的权重,克服了信息重叠,步骤见式(5~8)。

其中:

$ 0\leqslant {{E}_{ij}}\leqslant 1;i=1,2,3,\ldots ,m;j=1,2,3,\ldots ,n;$ $K={}^{1}\!\!\diagup\!\!{}_{\ln m}\;$ ;式(5)中,

$ {X}_{ij} $ 为$ i $ 市$ j $ 项指标值。 -

耦合最初是物理学概念,其最基本的前提是耦合主体间存在联系,只有主体间存在相互作用,互相带动,才能由无序走向有序,产生正向协同放大作用[33]。耦合度指两个或两个以上的系统之间相互作用的强弱,通过耦合度计算出的耦合协调程度来反映系统间相互作用和相互影响的协调程度[34],其模型见式(9~10)。

式(9~10)中,

$ C $ 为城市低碳发展与城乡一体化的耦合度;$ {u}_{1}$ 、${u}_{2} $ 分别为城市低碳发展综合评价指数和城乡一体化综合评价指数,耦合度$ C\in \left[{0,1}\right] $ 。当$ C $ 趋近0时,表示两系统失调性越大,反之越小。$ D $ 为城市低碳发展与城乡一体化协调度;$ C $ 为耦合度,$ T $ 为两系统综合发展水平,$ T $ 值越大则说明发展水平越高,$ \alpha$ 、$\beta $ 为待定参数,借鉴以往研究成果,同时因为城市低碳发展与城乡一体化同等重要,故$ \alpha =\beta =0.5 $ 。结合相关学者研究成果[35],根据宁夏实际将耦合度协调度

$ \left(D\right) $ 划分10个等级,从而更直观的反映城市低碳发展与城乡一体化之间的耦合发展程度,具体见表2。 -

宁夏各市低碳发展水平正处于上升趋势,呈现整体向好的局面,在样本考察期内城市低碳发展总体平均水平可以分为两个阶段,即在2010~2012 a呈现波动下降的趋势,2013~2017 a呈现缓慢增长的发展态势,2011 a城市低碳发展水平最低,其值仅为0.335 6,2017 a城市低碳发展水平出现最高值,为0.402 4。从各市情况看,吴忠市低碳发展水平由2010 a的0.34,上升到2017 a的0.455,位居五市第1名;而固原市由2010 a的0.555,下降到2017 a的0.353,位于五市最后1名,见表3。

-

宁夏城乡一体化综合评价值多种因素的影响总体处于较低的水平,呈现波动增长的发展态势,城乡一体化综合评价值从2010 a的0.517 8增加到2017 a的0.521 2,其发展明显高于城市低碳发展,探究其原因是宁夏自然环境条件欠佳,且前些a份过度关注经济发展水平量的提高,忽视了城市低碳建设,另外整体经济水平低下,缺乏需求支撑,未能形成三大产业协同发展使城镇经济水平与乡村差距不大。从空间角度来看,银川市城乡一体化水平较高,石嘴山市、吴忠市、中卫市和固原市发展水平较低,区域发展差异显著,其主要原因是由于银川市城乡经济社会发展水平整体较高,从量化指标可以看出城乡居民收入、消费水平及住房面积差异较小,而石嘴山市、吴忠市、中卫市和固原市差异性较大所造成。

以2010 a为例,银川、中卫处于加速扩张阶段。一方面由于银川作为首府城市有较强的经济基础并且与乡村共享基础设施程度高,另一方面政府对农村市政建设及特色农副产业发展的政策支持力度较大,使得城乡一体化水平较高;石嘴山、吴忠、固原处于或接近发展阶段。经济基础较为落后,自然条件艰苦,如固原集中连片贫困区多,开发难度较大,而石嘴山市是被国家第一批认定为资源枯竭型城市之一,生态环境脆弱。

-

城市低碳发展与城乡一体化两系统各要素之间联系较紧密,系统之间相互耦合作用同样是复杂多变的,不仅表现在各自要素相互作用的交错和复杂性,还表现在时空上的规律性和阶段性特征上。

2010~2017 a宁夏5个地级市耦合度C处于波动状态,但近8 a来变化浮动较小,其值在0.4左右波动,2017 a耦合度出现最高值为0.984 882,2011 a出现最低值为0.488 217,处于失调阶段。耦合度不随着a份单调上升或下降,一方面说明宁夏城市低碳发展与城乡一体化之间存在紧密联系,另一方面说明在时间上存在着差异性。2010~2017 a宁夏城市低碳发展与城乡一体化耦合协调度处于0.453 19~0.480 544之间,整体呈上升的态势,说明两者之间的关系处于不断改善状态,但从宏观上看在研究期内整体处于失调阶段。

通过对宁夏城市低碳发展及城乡一体化的评价值进行综合对比发现,2010~2017 a两大系统耦合协调度呈现一种类型,均表现为U1>U2属于城市低碳发展滞后型,说明城乡一体化对城市低碳发展的促进作用大于城市低碳发展对城乡一体化的带动作用,城市低碳发展在破除二元结构农业和农村交通问题、人居环境问题的作用力不强。自2013 a后城市低碳发展与城乡一体化水平之间的差距呈不断缩小的趋势,城市低碳发展水平开始显著提高,但是应该注意到宁夏作为西部欠发达民族地区城市低碳发展与城乡一体化总体水平均较低且处于转型发展时期,两者之间存在不匹配协调问题,在一定程度制约协同发展,今后两大系统要实现初级协调或者更高的协调发展仍需较长时间的努力。

-

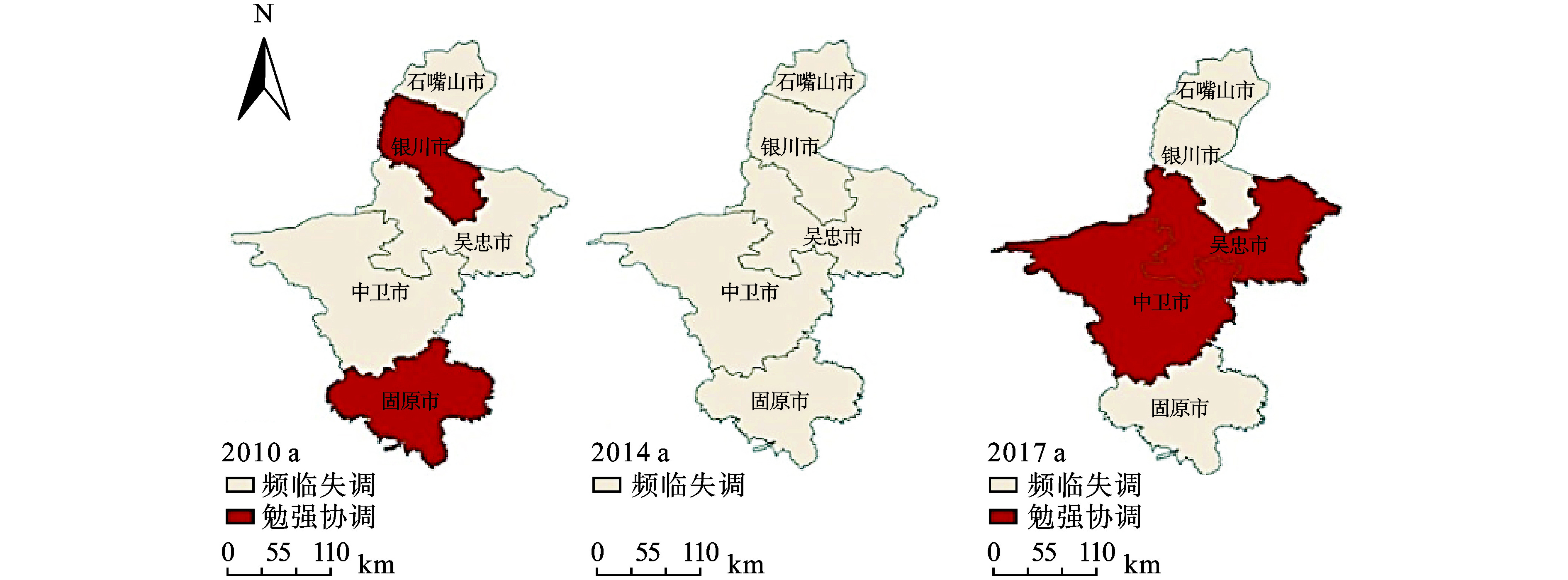

为进一步了解宁夏各市城市低碳发展与城乡一体化的耦合协调空间分布特征,选取2010、2014和2017 a的截面数据,运用Arcgis10.5软件绘制出宁夏地区2010、2014和2017 a耦合度空间格局图,见图1。

2010~2017 a宁夏各地级市城市低碳发展与城乡一体化耦合水平较低,处于协调状态,最高为初级协调。

2010 a,按照耦合协调度等级将宁夏各市划分为两类:银川市和固原市的耦合协调度分别为0.521和0.525,属于城市低碳发展与城乡一体化发展的勉强协调型地级市。石嘴山市、吴忠市和中卫市的耦合协调度分别为0.442、0.453和0.463,属于濒临失调的地级市。2014 a,宁夏各地级市城市低碳发展与城乡一体化发展耦合协调度等级较低,属于濒临失调性,但各市耦合协调度有所提升且各地耦合协调度差异缩小。2017 a,宁夏各地级市城市低碳发展与城乡一体化发展耦合协调度都有所提升。根据耦合协调度等级将宁夏各市划分为两类:中卫市和吴忠市的耦合协调度分别为0.500、0.494,属于勉强协调型;银川市、固原市、石嘴山市的耦合协调度分别为0.447、0.467和0.470,属于濒临失调型。

总体来看,宁夏地区城市低碳发展与城乡一体化耦合协调度空间特征呈现如下特征:第一,耦合协调度呈先降后升“U”型趋势,银川市、固原市在8 a间变化趋势为勉强协调型-濒临失调型-勉强协调型;第二,耦合协调类型趋向块状聚集特征,耦合协调型发生向上移动、向下移动和不变。第三,2010和2017 a耦合协调度呈“南北-中南”格局,2010 a南北高、中南低,2017 a南北低、中南高,分异明显。

-

在研究期内,从城市低碳与城乡一体化发展水平的各自情况看,均处于波动上升的发展态势,并且两者发展处于较低的水平。同时,U1>U2,说明城乡一体化优于城市低碳发展属于城市低碳发展滞后型。从耦合协调度C可以看出两系统耦合协调发展程度低,2010~2017 a耦合协调度C处于波动状态,但变化幅度趋于变小,其值在0.48左右波动。从耦合协调度D可以看出2010~2017 a其值处于0.453 19~0.480 544之间,各市耦合协调类型在濒临失调和勉强协调间演化,在空间格局上发生向上、向下和不变移动,且趋向于块状聚集。

文章在选取2010~2017 a数据的基础下,从城市低碳与城乡一体化发展水平两个维度并结合西部民族地区情况构建两系统耦合协调评价指标体系,并综合运用熵值法、综合评价指数、耦合模型和耦合协调模型等方法,全面分析宁夏城市低碳与城乡一体化发展的水平、耦合度、耦合协调关系,稍微丰富了宁夏城市低碳发展与城乡一体化耦合协调研究的相关成果。城市低碳发展与城乡一体化水平耦合协调系统是一个复杂动态的过程,在不同时期和阶段有不同的衡量指标和研究方法,另外综合评价指标体系采用熵值法确定权重缺乏人文关怀,采用与专家评分法相结合更体现出人们对城市低碳和城乡一体化的本质要求;最后,城乡一体化低碳发展是一种涉及经济学、地理学和社会学等多种学科和内容,所以还需要交叉学科的思维考虑其问题,将具有研究的科学性和说服力。

城市低碳发展与城乡一体化耦合协调关系研究

——以宁夏回族自治区为例Research on the Coupling Relationship Between Urban Low-carbon Development and Urban-rural Integration ——Taking Ningxia Hui Autonomous Region as an Example

-

摘要: 以宁夏5个地级市为研究对象,选取2010~2017 a基础数据并应用熵值法、综合指数、耦合度与耦合协调度等模型分析宁夏城市低碳发展与城乡一体化的协调关系。结果表明:2010~2017 a宁夏城市低碳发展与城乡一体化总体发展水平平均处于上升的发展态势,但城市低碳发展始终低于城乡一体化发展水平,属于城市低碳发展滞后型;耦合协调度呈现波动趋势,平均耦合度值由0.492 035下降到0.882 17又上升到0.494 82;而耦合协调度由0.480 554下降到0.453 019又上升到0.477 577。从各市耦合类型看,且随着时间推移,耦合协调度呈现出先降后升和趋向块状特征。Abstract: In this paper, 5 prefecture-level cities in Ningxia were selected as the research object. Based on the basic data from 2010 to 2017, the coupling relationship between urban low-carbon development and urban-rural integration was analyzed by the entropy method, the comprehensive index method, the coupling degree model and the coupling coordination degree model. The results showed that the urban low-carbon development and urban-rural integration of Ningxia increased in the period of 2010−2017. However, the level of urban low-carbon development was lower than that of the urban-rural integration. This situation indicated the delay of urban low-carbon development. There was a fluctuation trend for the coupling coordination degree. The average coupling degree value decreased from 0.492 035 to 0.882 17 first and then increased to 0.494 82. The coupling coordination degree value decreased from 0.480 554 to 0.453 019 first and then increased to 0.477 577. According to the coupling types of the cities, with the time flying, the coupling coordination degree showed the change characteristic of decreasing first and then increasing and aggregating into a block.

-

-

表 1 城市低碳发展水平与城乡一体化综合评价指标体系及权重

目标层 准则层 指标层 权重 功效 单位 城市低碳发展水平 经济发展指标(B1) 人均地区生产总值(X1) 0.273 9 正 元 非农产业与农业之比(X2) 0.057 42 正 % 灯光密度(X3) 0.304 16 正 盏·km−2 碳排放指标(B2) 人均碳排放量(X4) 0.812 43 负 tCO2·人−1 单位GDP碳排放量(X5) 0.268 38 负 tCO2·元−1 交通指标(B3) 公路网密度(X6) 0.346 6 正 km·km−2 万人城市公交拥有量(X7) 0.270 25 正 辆·万人−1 人均道路城市道路面积(X8) 0.296 08 正 km2·人−1 人居环境指标(B4) 建成区绿化覆盖率(X9) 0.272 52 正 % PM2.5年均浓度(X10) 0.323 97 负 mg·m−3 环境质量空气综合指数(X11) 0.341 33 正 − 政策规制(B5) 低碳政策与管理体制完善度(X12) 0.209 12 正 − 城乡一体化水平 经济一体化(B6) 城乡居民人均可支配收入差异(X13) 0.114 59 负 − 城乡人均消费差异(X14) 0.273 18 负 − 城乡恩格尔系数差异(X15) 0.324 3 负 − 城乡二元对比系数(X16) 0.281 09 负 − 人口一体化(B7) 城乡人口差异(X17) 0.202 79 负 − 一二三产业就业差异(X18) 0.057 42 负 − 社会一体化(B8) 每万人拥有执业医师数(X19) 0.326 58 正 人·万人−1 每万人拥有医护技术人员数(X20) 0.310 64 正 人·万人−1 城乡人均住房面积差异(X21) 0.327 08 负 − 城市化水平(X22) 0.311 61 正 % 万人均城市建设面积(X23) 0.223 49 正 km2·万人−1 注:其中正向指标表示数值越大对其产生效用越强,负向指标表示数值越大产生的负效用越强。 表 2 耦合协调等级划分标准

发展协调度(D) 协调状态 协调等级 0.00≤D≤0.09 极度失调 Ⅰ 0.09<D≤0.19 严重失调 Ⅱ 0.19<D≤0.29 中度失调 Ⅲ 0.29<D≤0.39 轻度失调 Ⅳ 0.39<D≤0.49 濒临失调 Ⅴ 0.49<D≤0.59 勉强协调 Ⅵ 0.59<D≤0.69 初级协调 Ⅶ 0.69<D≤0.79 中度协调 Ⅷ 0.79<D≤0.89 良好协调 Ⅸ 0.89<D≤1.00 优质协调 Ⅹ 表 3 宁夏城市低碳发展与城乡一体化耦合协调水平

t/a 城市 城乡一体化水平(U1) 城市低碳水平(U2) 耦合度(C) 发展度(T) 协调度(D) 协调类型 等级 2010 银川市 0.500 0.500 0.498 34 0.543 835 0.520 589 勉强协调 Ⅷ 吴忠市 0.493 0.340 0.491 55 0.416 693 0.452 578 濒临失调 Ⅶ 石嘴山市 0.470 0.324 0.491 51 0.396 606 0.441 515 濒临失调 Ⅶ 固原市 0.550 0.555 0.500 00 0.552 288 0.525 490 勉强协调 Ⅷ 中卫市 0.576 0.318 0.478 78 0.446 966 0.462 600 濒临失调 Ⅶ 2011 银川市 0.406 0.360 0.499 12 0.383 060 0.437 254 濒临失调 Ⅶ 吴忠市 0.558 0.355 0.487 51 0.456 623 0.471 812 濒临失调 Ⅶ 石嘴山市 0.492 0.339 0.491 45 0.415 564 0.451 917 濒临失调 Ⅶ 固原市 0.533 0.313 0.482 82 0.422 998 0.451 922 濒临失调 Ⅶ 中卫市 0.551 0.311 0.480 19 0.430 541 0.454 689 濒临失调 Ⅶ 2012 银川市 0.384 0.360 0.499 75 0.372 235 0.431 305 濒临失调 Ⅶ 吴忠市 0.572 0.360 0.486 84 0.466 200 0.476 408 濒临失调 Ⅶ 石嘴山市 0.499 0.345 0.491 60 0.422 200 0.455 583 濒临失调 Ⅶ 固原市 0.513 0.311 0.484 76 0.411 713 0.446 745 濒临失调 Ⅶ 中卫市 0.570 0.329 0.481 66 0.449 597 0.465 353 濒临失调 Ⅶ 2013 银川市 0.4023 0.365 0.499 39 0.383 887 0.437 846 濒临失调 Ⅶ 吴忠市 0.609 0.375 0.485 66 0.492 064 0.488 852 濒临失调 Ⅷ 石嘴山市 0.523 0.360 0.491 35 0.441 103 0.465 549 濒临失调 Ⅶ 固原市 0.541 0.321 0.483 51 0.431 279 0.456 649 濒临失调 Ⅶ 中卫市 0.601 0.342 0.480 70 0.471 311 0.475 984 濒临失调 Ⅶ 2014 银川市 0.392 0.371 0.499 81 0.381 603 0.436 725 濒临失调 Ⅶ 吴忠市 0.609 0.398 0.488 87 0.503 287 0.486 001 濒临失调 Ⅷ 石嘴山市 0.550 0.379 0.491 53 0.464 531 0.477 839 濒临失调 Ⅶ 固原市 0.536 0.330 0.485 67 0.432 716 0.458 429 濒临失调 Ⅶ 中卫市 0.587 0.380 0.488 42 0.483 918 0.486 161 濒临失调 Ⅶ 2015 银川市 0.388 0.353 0.499 47 0.370 495 0.430 175 濒临失调 Ⅶ 吴忠市 0.612 0.409 0.490 10 0.510 521 0.500 208 勉强协调 Ⅷ 石嘴山市 0.567 0.388 0.491 15 0.477 434 0.484 245 濒临失调 Ⅶ 固原市 0.532 0.331 0.486 33 0.431 754 0.458 231 濒临失调 Ⅶ 中卫市 0.580 0.379 0.488 94 0.479 370 0.484 132 濒临失调 Ⅶ 银川市 0.405 0.358 0.499 07 0.381 770 0.436 497 濒临失调 Ⅶ 吴忠市 0.635 0.442 0.491 92 0.538 522 0.514 694 勉强协调 Ⅷ 2016 石嘴山市 0.567 0.421 0.494 50 0.493 886 0.484 191 濒临失调 Ⅷ 固原市 0.547 0.327 0.483 77 0.437 013 0.459 796 濒临失调 Ⅶ 中卫市 0.585 0.394 0.490 36 0.489 573 0.489 968 勉强协调 Ⅷ 2017 银川市 0.413 0.369 0.499 22 0.390 758 2 0.441 673 1 濒临失调 Ⅶ 吴忠市 0.522 0.455 0.498 81 0.488 700 0.493 730 勉强协调 Ⅷ 石嘴山市 0.519 0.423 0.497 42 0.471 297 0.484 183 濒临失调 Ⅷ 固原市 0.566 0.353 0.486 35 0.459 647 0.472 808 濒临失调 Ⅶ 中卫市 0.586 0.412 0.492 30 0.498 705 0.495 491 勉强协调 Ⅷ 注:数据来源于作者计算所得。 -

[1] 陆小成. 中国新型城镇化的低碳创新驱动模式[J]. 生态环境学报, 2016, 25(2): 359 − 364. [2] 景普秋. 城镇化概念解析与实践误区[J]. 学海, 2014(5): 164 − 168. doi: 10.3969/j.issn.1001-9790.2014.05.024 [3] 高新才, 杨芳. 西北地区城镇化与生态环境耦合协调度测度[J]. 城市问题, 2016(12): 26 − 33. [4] 雷红鹏, 庄贵阳, 张楚. 把脉中国低碳城市发展——策略与方法[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2011. [5] 夏堃堡. 发展低碳经济——实现城市可持续发展[J]. 环境保护, 2008, 36(3): 33 − 35. doi: 10.3969/j.issn.0253-9705.2008.03.009 [6] 潘家华, 庄贵阳, 郑艳, 等. 低碳经济的概念及核心要素分析[J]. 国际经济评论, 2010(4): 88 − 101. [7] 陈飞, 储大建. 低碳城市研究的内涵、模型与目标策略确定[J]. 城市规划学刊, 2009(4): 7 − 13. doi: 10.3969/j.issn.1000-3363.2009.04.002 [8] 刘佳俊, 史丹, 裴庆冰. 我国低碳试点城市发展现状评价研究[J]. 重庆理工大学学报(社会科学版), 2016, 30(10): 32 − 38. [9] 吴凡, 刘雪娇, 桑百川. 国家试点低碳城(镇)发展现状、问题与路径选择[J]. 现代管理科学, 2017(2): 18 − 20. doi: 10.3969/j.issn.1007-368X.2017.02.006 [10] 庄贵阳, 潘家华, 朱宗先. 低碳经济的内涵及综合评价指标体系构建[J]. 经济学动态, 2011(1): 132 − 136. [11] 刘钦普. 国内构建低碳城市评价指标体系的思考[J]. 中国人口•资源与环境, 2013, 23(增2): 280 − 283. [12] 仇宝兴. 兼顾理性与现实——中国低碳生态城市指标体系构建与实践示范初探[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012. [13] 任保平. 城乡发展一体化的新格局: 制度、激励、组织和能力视角的分析[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2009, 39(1): 14 − 21. [14] 方辉振. 城乡一体化新格局的四大形成机制[J]. 中共天津市委党校学报, 2009, 11(1): 70 − 73. doi: 10.3969/j.issn.1008-410X.2009.01.013 [15] 党国英. 在高度城镇化基础上实现城乡一体化[J]. 新视野, 2013(1): 22 − 27. doi: 10.3969/j.issn.1006-0138.2013.01.004 [16] 李瑾, 冯献, 郭美荣, 等. 城乡一体化发展的时空演变特征与省区差异性分析[J]. 中国农业资源与区划, 2017, 38(11): 67 − 77. doi: 10.7621/cjarrp.1005-9121.20171110 [17] 盖美, 张福祥. 辽宁省区域碳排放-经济发展-环境保护耦合协调分析[J]. 地理科学, 2018, 38(5): 764 − 772. [18] 张忠杰, 刘红梅. 中国城乡一体化发展水平区域差异及趋势研究[J]. 农村经济, 2012(12): 34 − 38. [19] 徐颂, 黄伟雄. 珠江三角洲城乡一体化区域差异的定量分析[J]. 热带地理, 2002, 22(4): 294 − 298. doi: 10.3969/j.issn.1001-5221.2002.04.002 [20] 王德平, 江维. 以成都城乡一体化经验加速推进新型城镇化[J]. 四川劳动保障, 2013(4): 5. [21] 袁中许. 新型城镇化与城乡一体化的内在关系[J]. 社会科学研究, 2018(4): 19 − 24. doi: 10.3969/j.issn.1000-4769.2018.04.003 [22] 陈柏庚, 陈承明. 新型城镇化与城乡一体化疑难问题探析[J]. 社会科学, 2013(9): 34 − 43. doi: 10.3969/j.issn.0257-5833.2013.09.004 [23] 刘芳芳, 黄巧萍, 刘伟平. 地区经济增长与区域碳排放的关系——基于环境库兹涅茨模型的研究[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版), 2018, 12(4): 20 − 26. [24] 方创琳, 周成虎, 顾朝林. 特大城市群地区城镇化与生态交互耦合效应解析的理论框架及技术路径[J]. 地理学报, 2016, 71(4): 531 − 550. [25] 林伯强, 刘希颖. 中国城市化阶段的碳排放: 影响因素和减排策略[J]. 经济研究, 2010, 45(8): 66 − 78. [26] 庄贵阳. 以城市为主线促进低碳转型[J]. 环境经济, 2016(增5): 108 − 109. [27] BAEUMLER A, IJJASAZVASQUEZ E, MEHNDIRATTA S. Sustainable low-carbon city development in China[M]. Washington: the World Bank,2012. [28] ZHUANG G Y. How will China move towards becoming a low carbon economy[J]. China & World Economy, 2018, 16(3): 93 − 105. [29] 石龙宇, 孙静. 中国城市低碳发展水平评估方法研究[J]. 生态学报, 2018, 28(15): 5461 − 5472. [30] 陈诗一, 陈登科. 能源结构、雾霾治理与可持续增长[J]. 环境经济研究, 2016, 1(1): 59 − 75. doi: 10.3969/j.issn.2096-2533.2016.01.006 [31] 杨妮, 吴良林, 邓树林, 等. 基于DMSP/OLS夜间灯光数据的省域GDP统计数据空间化方法——以广西壮族自治区为例[J]. 地理与地理信息科学, 2014, 30(4): 108 − 111. doi: 10.3969/j.issn.1672-0504.2014.04.022 [32] 何天祥, 廖杰, 魏晓. 城市生态文明综合评价指标体系的构建[J]. 经济地理, 2011, 31(11): 1897 − 1900. [33] 姜磊, 柏玲, 吴玉鸣. 中国省域经济、资源与环境协调分析-兼论三系统耦合公式及其扩展形式[J]. 自然资源学报, 2017, 32(5): 788 − 799. doi: 10.11849/zrzyxb.20160512 [34] 毕国华, 杨庆媛, 刘苏. 中国省域生态文明建设与城市化的耦合协调发展[J]. 经济地理, 2017, 37(1): 50 − 58. [35] 王春萍, 吴媚. 西北地区人口-经济-环境耦合协调度评价——以甘肃庆阳为例[J]. 青海社会科学, 2012(5): 41 − 45. doi: 10.3969/j.issn.1001-2338.2012.05.011 -

下载:

下载: