-

伴随着农村经济的迅猛发展,新型城镇化的不断深化,农村河道成为农村地区生态和环境发展的重要载体[1],其基础功能包括农业灌溉排泄、调蓄分洪以及船舶运输等。2013年7月,水利部与财政部联合印发《全国中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点规划》[2](以下简称《规划》)。农村河道大多属于支流以及末端河道,面积为50~200 km2的中小河流。长期以来由于治理与管护的缺失,频繁发生河道环境恶化以及功能衰退等状况,《规划》在全国选取了154个重点县来开展农村河道整治工作,拟通过生态修复、水系沟通、护岸护坡和景观建设等工程,解决突出问题,逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美”等目标[3]。为了将农村河道治理模式进一步优化,对现阶段的农村河道治理绩效进行评价显得尤为重要,而治理绩效评价是治理理论的重要体现,已然成为农村河道治理的关键所在。

在农村河道治理过程中,负首要责任应是地方人民政府[4],但具体到各项管治内容,责任则分散在政府各职能部门。根据《中华人民共和国河道管理条例》[5]规定,“国务院水利行政主管部门是全国河道的主管机关。各省、自治区、直辖市的水利行政主管部门是该行政区域的河道主管机关”。国家对河道治理实行“分级管理”的原则,市、县两级地方水利部门作为农村河道治理的关键部门,负责对于不同区域内的农村河道进行治理,为了使其治理行为更加具有科学性,对地方水利部门的治理工作进行绩效评价是十分必要的。平衡计分卡是与治理理念相契合的绩效管理工具,是可以关注到农村河道治理的各个方面,对农村河道绩效指标体系进行设计的一种行之有效的方法。通过合理运用平衡计分卡进行指标体系设计,对农村河道治理以及推进农村长效管理工作都具有一定的现实意义。

全文HTML

-

我国农村地区河道数量多、分布广,在农村生活及生产中承担重要的作用,为广大村民及乡镇企业提供便利,但多年来由于过度使用河道,治理保护投入不足,存在的问题日益突出。

-

随着河道自然淤积和采砂情况的日益严重,部分河道淤塞厚度超过河深的50%。由于河流局部崩岸情况的不断加剧,崩塌后的杂物大量沉落堆积,进一步加深了河道的淤积状况。伴随着城镇建设的深化,“与河争地”现象频发,部分河道被填埋后改为他用。与此同时,村民的环保意识薄弱以及外来建设的增加,致使河道基本功能衰退、河道面积萎缩,进而导致了农村河道状况恶化以及周边生态环境退化的后果。

-

农村河道污染主要源于:①河道周边多而分散的工业废水,包括工业生产过程中所产生的废水、污水等;②本地农村生活污染,包括生活污水排放、河道周边垃圾丢堆、排放蓄禽养殖的污染物和农药化肥滥用等。以上2种污染源使农村河道受到不同程度的污染,尤其是河道底部的沉积物,如重金属和有毒有机化学品等,长期以往对生态环境以及居住村民健康产生极大的影响。

-

虽然近年来许多农村开始重视河道治理,并开展相关工程建设,但是由于传统观念的影响,在河道整治上常常会产生路径依赖,治理措施少而功能单一。在农村河道治理的管理方面缺乏统一性与协同性,没有积极与当地农村建设需求相适应,与当地历史、生态与人文环境都也不相协调。除此之外,乡镇配套难度大,村级资金有限,加之以“两工”政策[6]的取消,农村河道治理的难度加大,大多地方的管护经费不稳定。与此同时,农村河道管理人员大都为基层选拔,普通文化素质不高,缺乏必要的管理知识与经验。

从以上的分析可以看出,农村河道治理和监护程度不足,河道基础功效衰退和治理滞后问题日益严重。为了保障农村村民健康的生活条件以及进一步推进社会主义新农村建设,农村河道治理绩效评价体系的建设显得尤为必要。

1.1. 淤塞严重,河道萎缩

1.2. 水体污染,生态退化

1.3. 治理滞后,管理薄弱

-

农村河道治理绩效是指为了保障农村河道质量、促进农村经济社会发展,地方水利部门在治理过程中一系列工作所取得的成果。它反映的是各地方水利部门作为治理主体在整个河道治理过程中所体现的效用,是其河道治理能力的重要体现。通过对河道治理绩效进行定量评价能够使公众对地方水利部门河道治理能力的理解更加具体,同时也对优化治理措施、提升治理能力有着重要意义。目前,建立公共部门绩效评价机制已成为共识,其重要性和必要性获得了广泛的认可。改革政绩考核制度对于从根本上解决环境保护与经济增长起到了关键的作用,重点体现在将环保指标纳入考核体系之中,这样有利于提高环境政策在地方政府政策中的重要性[7]以及树立更为科学的政绩观[8]。因此,建立科学而有效的农村河道治理绩效评价体系,是积极响应建设农村河道长效治理的必然要求,同样更是各地方水利部门提高自身治理能力的价值诉求。

-

农村河道环境治理绩效评价体系具有明显的正外部性[9]。由于农村河道具有纯公共产品的特性,通常由各地方水利部门主导。因此各地方水利部门通过特定的治理绩效评价手段进行管理,一方面规范了农村河道治理,带来直接的生态效益,另一方面还产生了经济效益与社会效益等其它间接效益。

-

农村河道是农村环境发展的重要载体,一方面可以维持农村环境状况的可持续发展,另一方面也能够破坏其平衡稳定。河道环境破坏产生的后果具有系统性,一旦打破生态平衡,对农村生态环境和村民生活都会产生难以估算的影响。改善农村河道最直接的方式是进行农村河道治理绩效评价,其重点表现在农村河道质量提高、农村生活质量提高以及农村生态承载力的增强等方面。

-

伴随生态效益的增强,势必会极大助力农村的经济发展。农村河道治理工程的顺利推进大大的改善了河道的防洪、灌溉和排涝等功能,当地村民生活得到了实质性的改善,人民群众可以安居乐业[10]。治理后的农村河道水流清澈、通畅,可以在河道两岸建设生态绿廊或亲水平台等设施,一方面可以开发和保护沿河景观,改善人居环境,另一方面河道治理予以乡村新面貌,可以建设起“农家乐”“民宿”等,拉动第三产业发展,改善农村经济状况。以上不仅为促进当地经济与社会健康和谐发展助力,同时也对建设社会主义新农村做出贡献,会获得重大的社会与经济效益。除此之外,河道治理绩效评价体系的建立必然会倒逼区域内对环境有影响的企业进行规整与改进[11],迫使企业重视环境要素进行创新和升级,这对于农村河道治理的长期发展具有重要作用。

总而言之,农村河道绩效评价体系的积极构建与实施,不仅对于恢复河道基本功能起到重要作用,并且对于维护河道环境、改善人居环境、促进企业升级、拉动产业增长等都意义重大,将强有力地促进社会主义新农村建设、实现城乡统筹发展以及农村生态环境的稳定发展。

2.1. 农村河道治理绩效评价的重要性

2.2. 农村河道治理绩效评价的效益分析

2.2.1. 生态效益

2.2.2. 经济效益和社会效益

-

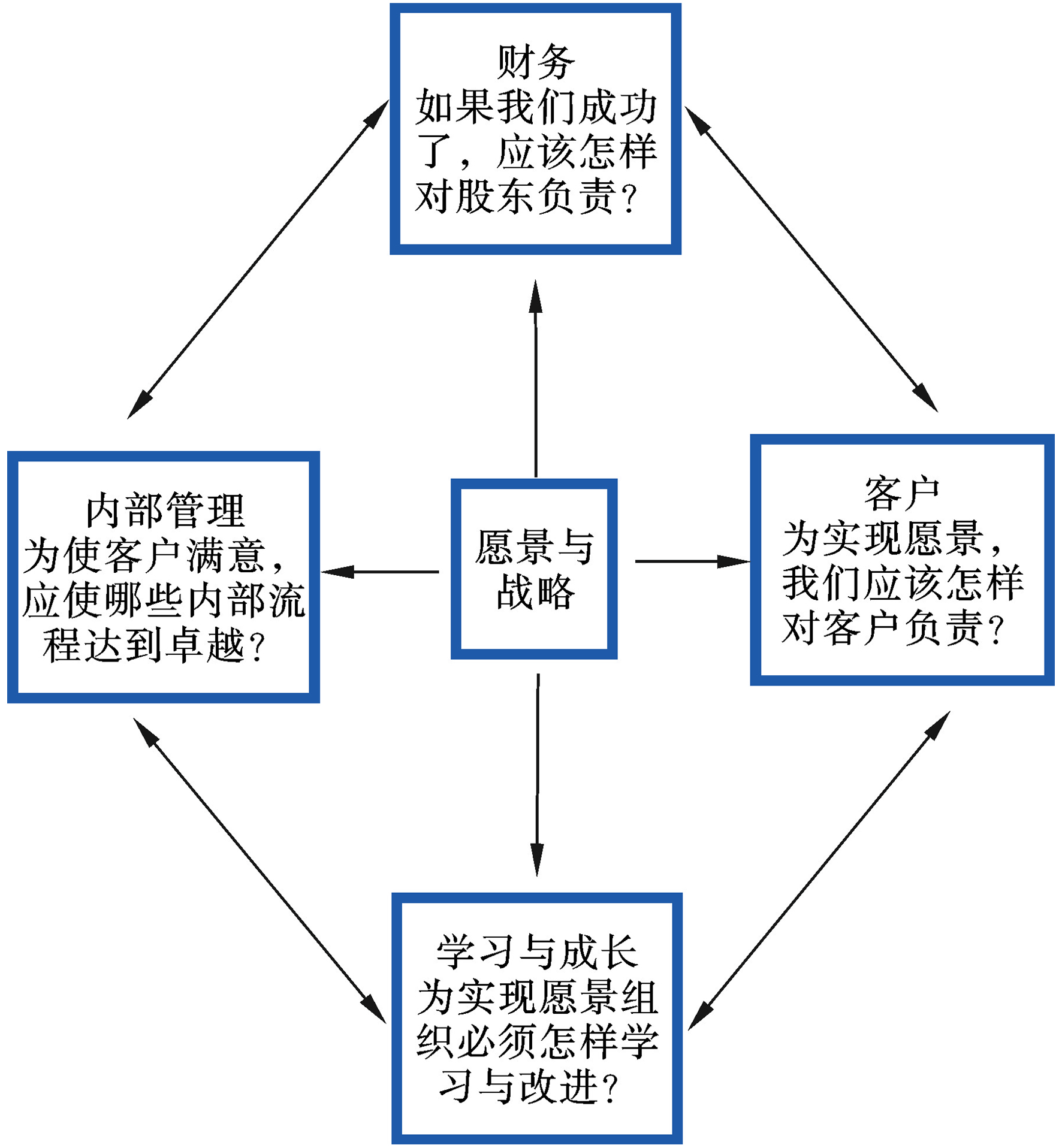

平衡计分卡简称BSC (Balanced Score Card),美国学者卡普兰与诺顿针[12]针对当时以财务为主要依据的绩效评价体系而提出。它强调的是非财务指标在企业绩效评价中的作用,并且组织的战略目标分为具体可实施的指标与目标值,包括财务指标、客户指标、内部运营指标以及学习和成长4个方面。平衡计分卡在公共领域中,是可以将战略与中短期目标相整合,并将关键政绩评价指标与其他文化、环境、社会等指标相结合对相关公共领域进行平衡性评价,其原理见图1。

-

绩效评价体系设计包括:目标管理、关键指标和平衡计分卡。这3种体系设计代表了进行全面绩效管理的3个阶段:①目标管理法是最初组织进行全面绩效评价的标志;②进入到全面绩效评价的发展阶段,关键绩效指标法成为目标管理的第1阶段,对指标进行进一步的具体量化;③第1阶段从战略层面出发的平衡计分卡,以总体战略为核心,对于不同层次、部门进行设置,更有利于长期发展。三者代表了绩效评价发展的不同阶段,在使用过程中要根据组织的不同情况进行选择。在进行绩效指标评价体系建设过程中,目标管理是以组织整体目标作为基础,强调内部控制;关键绩效指标是针对组织绩效起关键作用的指标,其它不是与之有关的指标则不纳入评价体系之中;平衡计分卡作为具有很强操作指导意义的战略指标框架,是将财务与非财务指标相结合,突出非财务指标的作用,通过定量与定性指标相互作用所体现出来的绩效状况。

纵观这几种绩效管理工具,各地方水利部门作为农村河道治理的关键部门,绩效不仅体现在经济效益,而更多体现在社会公益方面,即非财务指标,因此平衡计分卡是进行农村河道治理绩效评价体系建设更全面、更平衡的理论工具。

3.1. 平衡计分卡及其内存机理

3.2. 应用平衡计分卡对河道环境绩效评价的优势

-

运用平衡计分卡,以各地方水利部门为研究对象建立农村河道治理绩效评价体系,所涉及的相关利益主体较多,具体牵涉面范围较广,指标量化有一定难度。与此同时,河道治理也是一项攻坚克难的长期性工程,如何建立合理的指标将长期战略目标与短期目标有效结合也是十分关键的。因此,在建立相关指标体系时,应遵循以下几项原则。

-

客观性原则是指在构建指标体系时,需客观有用平衡计分卡这一绩效评估工具,减少人为主观的看法。平衡计分卡涉及财务、客户、内部流程、学习与成长指标4个方面的指标,应当根据这4个方面客观科学的选择相应的指标,从不同的利益主体出发,运用整体思维分析河道环境治理情况。

-

科学性指一方面要有指标性质内容的描述,另一方面还包括用具体数据来量化指标。四个指标体系模块有些指标可以直接通过测控得出数据,但是有一部分指标难以量化,如顾客中的村民满意度,无法直接获取数据。但是,可以通过一定的量化方法使得此项指标量化,比如可以设计调查问卷,设置评分档次,村民根据自己的喜好程度打分即可。通过定性与定量相结合的方法来确定指标,对于指标体系建设的科学性具体重要作用。

-

任何指标都应该建立在理论与实践相结合的基础上,涉及河道治理绩效评价指标体系必须适用于农村,要结合农村的实际情况,如水面面积及长度、河道结构、污染源、河道功能等[13]。避免堆积指标体系,要总结出适用于该研究农村河道的自身特有情况构建指标,再去有针对性地收集切实可用的数据。根据上述原则,构建出农村河道治理绩效指标体系,具体见表1。

4.1. 客观性原则

4.2. 科学性原则

4.3. 适用性原则

-

整个绩效考核数据收集及问卷调查应由各地方水利部门完成,绩效考评采用加权平均数百分制进行打分,对各个绩效目标进行透析,并使其具体与可量化。结合关键指标,将绩效指标与后期应对措施进行结合。在此基础之上,绩效考试结果最后分4个等级:第一等级是优秀,要求达到90分以上;第二等级是良好,得分在80~90分;第三等级为合格,分值需在为60~80分;第四等级为不合格,60分以下列为此等级。

一方面,将各方目标细化成各个指标,利用平衡计分卡这一绩效评价工具,通过量化方法将绩效结果数字化,能够直观的体现农村河道治理的成效;另一方面,从各地方水利部门这一研究对象出发,能够全面考虑到各方利益主体,使得绩效评估结果更有科学性及客观性。农村河道是改善生态环境和居住环境的重要组成部分,其坏境质量很大程度上决定了社会经济的发展,本文对其河道治理绩效进行指标体系的构建对今后的河道环境长期治理发展具有重要意义。

下载:

下载: