-

赤水河发源于云南省镇雄县境内,沿川黔边界流至贵州茅台镇,经古蔺河流经习水县至赤水市,再经四川省合江县与习水河相汇后注入长江,河流全长444.5 km;涉及云南省镇雄、威信,四川省叙永、古蔺和合江,贵州省七星关、大方、金沙、仁怀、赤水、习水、桐梓和播州13个县(市、区),流域土地总面积18 959.50 km2。赤水河流域是国内唯一没有被筑坝蓄水的长江支流,是长江上游重要生态屏障,生物多样性的重要保护区,生态价值弥足珍贵;更是全世界首屈一指的优质白酒产区,沿岸有数千家酒企业,为中国白酒产业贡献了数万亿产值,成为长江经济带上以生态立身的制造业产业群,具有极其重要的生态和经济地位[1-5]。近年来,由于白酒工业的快速发展及城镇化的推进,沿河取水,同时又排放大量COD和NH3-N等污染物进入水体,水量减少、水质变差等水环境问题日渐凸显,茅台酒“水危机”引起广泛关注[6]。安艳玲等[7]2012年对赤水河流域干流、支流代表性断面进行了1次全覆盖采样,对其水质状况进行评价,发现整体水质良好,但支流污染较严重。季益虎等[8]分析了茅台河段2001~2010年水质状况,虽能达标,但水质整体上呈现恶化趋势,特别是CODMn、BOD5和NH3-N指标。王中等[9]对下游习水县境内1个断面2015~2017年的水质调查,发现除了TP,其余各指标均呈下降趋势。这些一定程度上有助于初步了解赤水河流域水质状况,但由于选取的时间尺度、空间尺度不同,尚不能反应出流域整体水质状况演变趋势,变化程度等重要信息。此外,长期以来形成了“赤水河水质变差是白酒工业排放所致”的感官认识,甚至有报道称赤水河80%的污染都是由酒厂造成的[7];基于此,在流域水环境保护规划制定和工作开展中首先都重点“紧盯”白酒企业。事实上其他影响水质因子也逐步被证实,如陡坡耕地、建设用地与河水中TP、NH3-N贡献显著相关[10-11]。这些结论不一致的原因也可能是所研究空间和评价指标不一样,但也告知我们,应尽快厘清赤水河流域主要水质指标与影响因素的关系及空间效应,以便更好地开展流域水环境保护。本研究基于2008~2017年赤水河流域上游-赤水、中游-茅台、下游-鲢鱼溪断面的月水质指标、径流和降雨等水文气象数据,定量分析流域水质时空变化特征与趋势;并通过建立水质指标与径流和降雨、人口数量、白酒产量、粮食种植面积和大型牲畜等因素的相关关系,以揭示流域主要污染源及空间分布,其结果有助于为制定更有效的流域水环境保护规划与管理策略提供支撑。

全文HTML

-

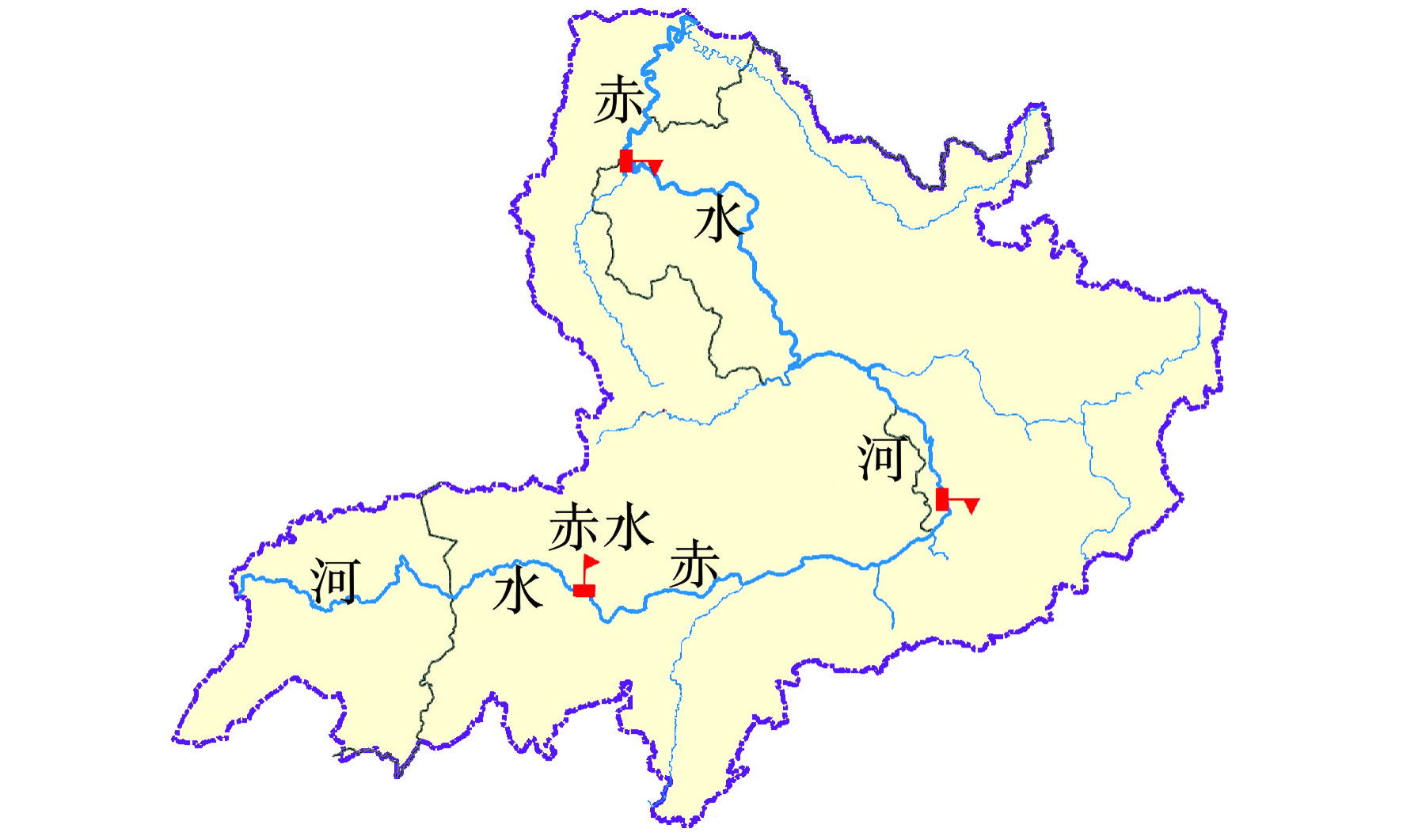

研究以赤水河流域(贵州省)设置的3个长期水文和水质监测站为取样断面,根据站点位置图及其坐标(来源贵州省水文与水资源局),结合Google高清影像图对照验证。利用ARCGIS软件:1∶10万的云、贵、川三省DEM提取各游段流域界线,在此基础上叠加1∶5万DEM和Google高清影像图进行流域边界修正,分别得到各站点以上流域面积。上游断面—赤水站位于贵州省七星关区与四川省叙永县赤水镇,涉及镇雄、叙永和七星关区3个县(区),站点以上汇水面积3 178.45 km2;中游断面—茅台站位于贵州省仁怀市原茅台镇,涉及镇雄、叙永、七星关区(部分)、古蔺、仁怀市(部分)、大方和金沙7个县(区),涵盖面积8 098.35 km2;下游断面-鲢鱼溪站位于位于贵州省赤水市与四川省泸州市交界处,含盖13个县(市、区),卡口(站点)以上面积为16 570.50 km2。各断面位置见图1。

-

水量数据为逐月平均流量,从2008年1月~2017年12月,数据来源于贵州省水文与水资源局。

水质监测指标选取国内河流水环境要求的主要考核污染物,CODMn、NH3-N和TP 3项。水质取样位置为水文站处,分别取断面左岸、右岸和中间3个点水样测试然后取平均值,每月月初至中旬取样1次,数据选取时段为2008年1月~2017年12月。其中CODMn测定执行《水质高锰酸盐指数的测定:GB11892—89》、氨氮测定执行《水质铵的测定水杨酸分光光度法:GB7481—87》、采用《水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法:GB11893—89》测总磷。数据来源于贵州省水文与水资源局。

降雨量数据来源于国家气象中心,流域内13个县(市、区)气象站,分别为毕节(七星关区,站编码57707)、大方(57708)、金沙(57714)、仁怀(57710)、赤水(57609)、习水(57614)、桐梓(57606)、遵义(播州区57713)、镇雄(56595)、威信(56596)、古蔺(57605)、叙永(57608)和合江(57603),为1990~2017年逐月降雨量数据。取各监测断站卡口以上区域所包括的县(市、区)气象站逐月降雨量平均值作为该区域降雨量。

社会经济数据来源于流域所涉及的13个县(市、区)统计年鉴,时间为2008~2018年(部分行政区数据较年鉴时间晚1年),包括白酒产量、常驻人口数、农村人口数、城镇人口数、粮食种植面积和大型牲畜数,统计数据时间为2008~2017年。将流域各站点流域界与行政界线叠加分析,提取出各游段所属行政区面积,然后分别按照进入游段的面积占国土总面积比例将其社会经济数据进行分配。针对大型白酒企业又结合其生产地具体位置进行修正。如金沙回沙酒厂位于金沙县,属上游区域,但其生产地在流域界线外,其不计入流域内。

1.1. 监测断面

1.2. 监测数据

-

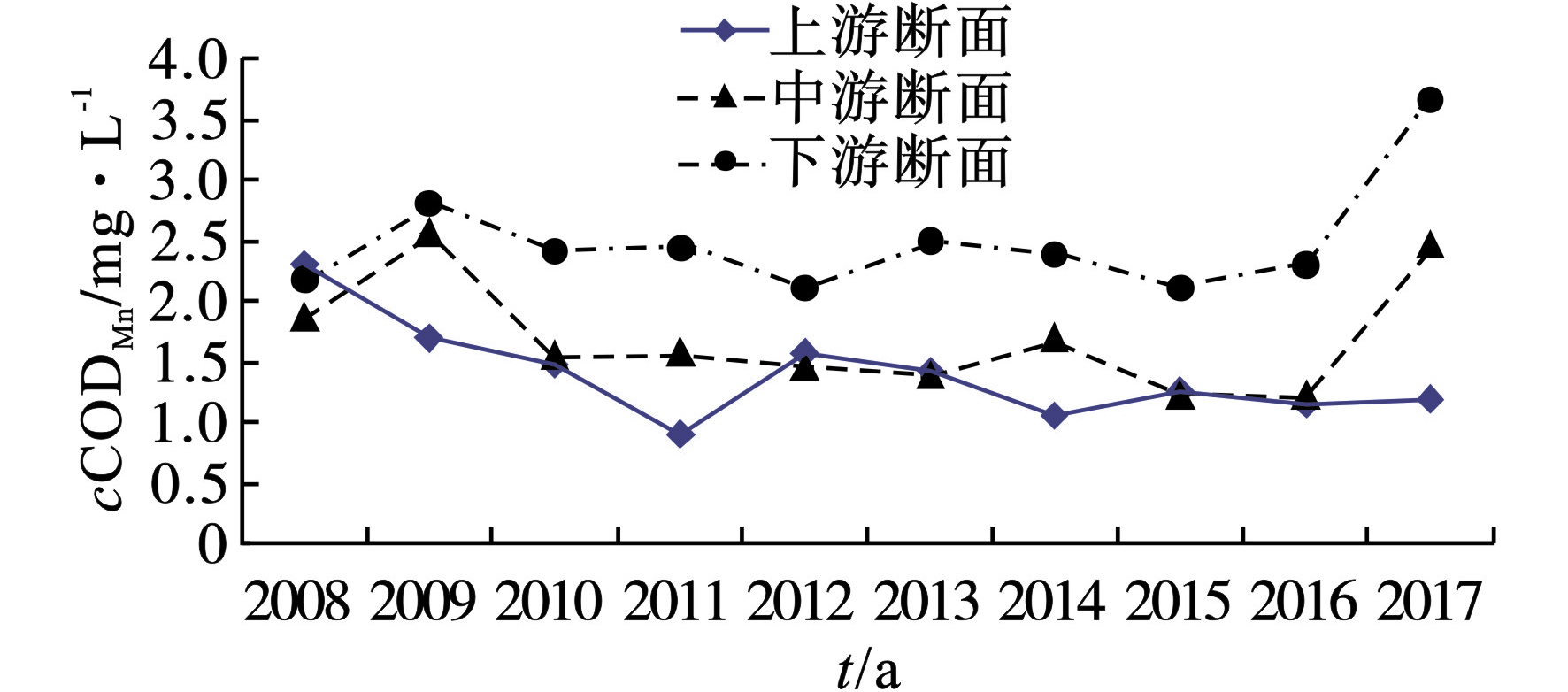

2008~2017年,赤水河上游CODMn年浓度在2008~2011年大幅度下降,从10年最高2.31 mg/L下降至最低0.90 mg/L,2012年反弹至1.58 mg/L,之后小幅度波动下行;除2008年外,其余年份水质优于Ⅰ类。至中游CODMn年浓度在1.22~2.56 mg/L范围波动,2009年和2017年出现大幅度回升,水质为Ⅱ类,其余年份水质在Ⅰ类范围小幅波动。到下游CODMn年浓度介于2.11~2.81 mg/L之间,2008~2016年小幅波动,2017年剧烈上升至最高,整体水质为介于Ⅰ~Ⅱ类。CODMn年浓度整体变化趋势为:上游和中游减少,减幅上游大于中游;下游上升,其上升幅度比中游下降幅度大;沿河流往下,随着流域尺度增加,浓度逐步增加,且增幅也变大;浓度年际变幅逐步减少,减幅增大,具体变化情况见图2。

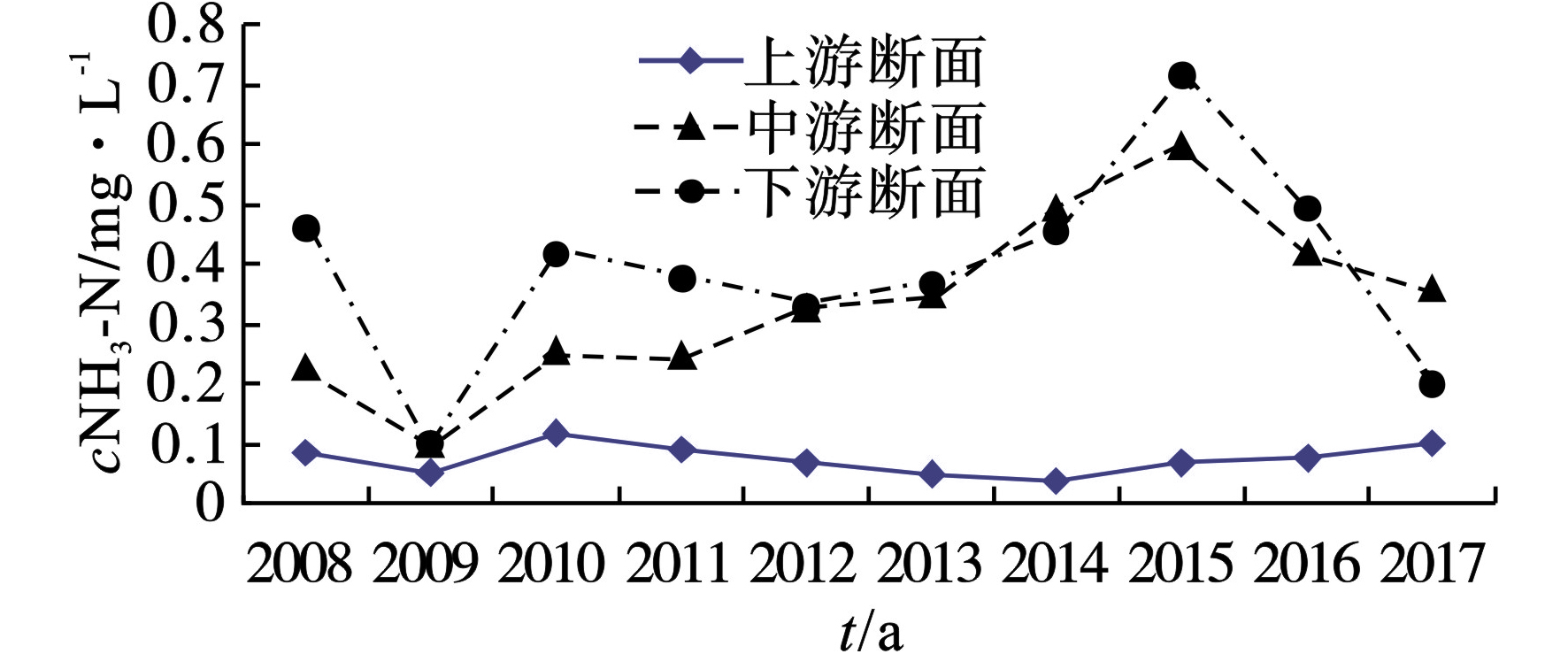

上游2010年NH3-N出现剧烈反弹,浓度达0.12 mg/L,为10年间最高,之后逐渐下行最低(0.04 mg/L),2015年起又开始回升;总体水质较好,优于Ⅰ类。至中游NH3-N年浓度介于0.10~0.60 mg/L之间,2009年明显下降至最低值,之后一直连续反弹上升至最高值,2016和2017年连续大幅度回落;除2015年水质未达Ⅱ类外,其余年份均优于Ⅱ类。到下游2009年也是剧烈下降至最低点(0.10 mg/L),次年迅速回升,之后又小幅度下降,2013年起逐步上升,2015年达到峰值(0.71 mg/L),之后连续剧烈下行;除2015年水质为Ⅲ类外,其余年份均优于Ⅱ类。10年间,NH3-N年际变化趋势为:上游总体趋势为波动下降,而中游与下游上升,且中游上升趋势强于下游;沿河流往下,随着流域尺度增加,浓度逐步增加,增幅变小;浓度年际变幅逐步加大,具体变化情况见图3。

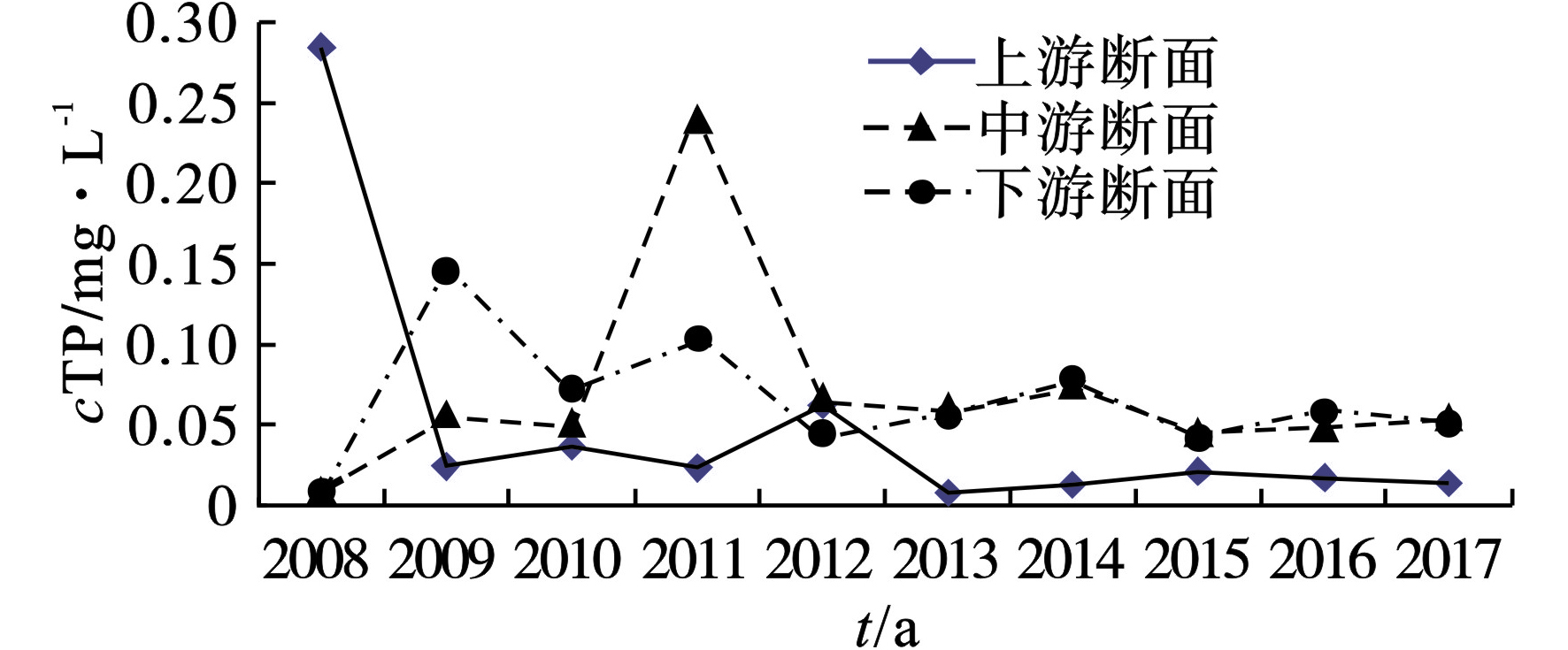

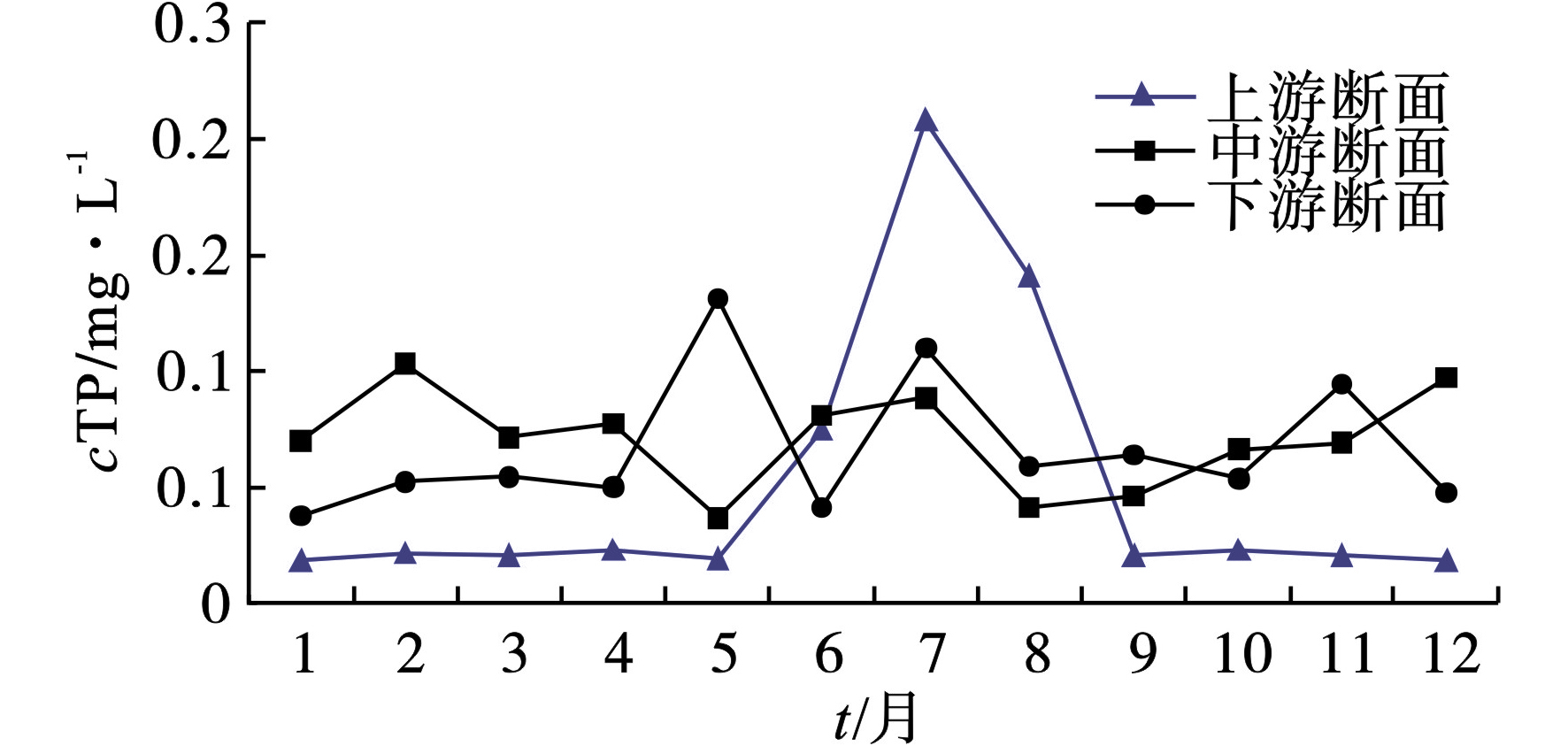

近10年,上游TP年浓度介于0.01~0.28 mg/L之间,2008年最高,且也是流域所有断面最高,达到劣Ⅳ,较为异常;次年剧烈下降,之后小幅度变化,其余年份优于Ⅱ类。至中游2008年TP浓度最低(0.01 mg/L),之后波动上升,2011年剧烈抬升至最高(0.24 mg/L),进入2012年大幅回落,之后小幅波动;除2011年达到劣Ⅳ,其余年份优于Ⅱ类。到下游,TP年浓度在0.01~0.15 mg/L之间波动,2008~2009年从最低剧烈反弹至最高点,2010年快速回落,之后以1年或2年为周期上-下波动;除2009年外,其他年份优于Ⅱ类。整体上,各断面TP年浓度在2008~2011年出现升降大幅波动,到2012年后波动幅度明显收窄;上、中、下游TP年浓度出现多次交叉,但总体均呈现下降趋势具体变化情况,见图4。

污染物年际变化具有空间关联性及尺度分异性。通过上游与中游、中游与下游、上游与下游3个污染物年浓度的相关性分析及显著性验证,结果显示,上游CODMn与中游呈微弱正相关(相关系数为0.21),中游与下游表现出显著的正相关性(相关系数0.77,P<0.01)。NH3-N年浓度上-中游呈负相关(相关系数−0.254),中游-下游呈显著的正相关(相关系数为0.748,P<0.05);上-中游TP年浓度呈微弱负相关(相关系数−0.346),中游-下游TP年浓度呈正相关性(相关系数为0.469)。除上游断面NH3-N和TP增加不会对中游断面造成影响外,其余断面污染物浓度增加都会对下一个断面产生负荷;尤其中游CODMn和NH3-N年浓度变化对下游具有显著影响,也就是意味着茅台以上区域这两类污染物增加,大部分会残留到下游,该河段已不能通过稀释和自净作用消减CODMn和NH3-N。

-

2008~2017年赤水河流域CODMn含量变化,见图5。

图5可见,上游断面CODMn浓度1~5月缓慢降低,到6月迅速上升,7月到达峰值,8月开始降低,9月后进入平稳期。中游断面,CODMn浓度1~4月缓慢上升,进入5月上升速度加快,6月到达峰值,10月回落后进入平稳期。下游断面,CODMn浓度年内都表现出间断上-下交替大幅度波动,其中4~9月波动强度最大;较上游断面,中游断面CODMn浓度上升时间提前,下降时间延后,高浓度时间变得更长。

上游断面和中游断面年内变化特征基本相似,相关性分析也显示,上游断面与中游断面CODMn月浓度呈显著正相关性(P<0.05),而中游断面与下游断面呈低度正相关性。总体上各断面CODMn浓度随雨季升高,表现出CODMn会随径流进入河流的共性特征;同时,下游断面年内均在高浓度值区间呈间断波动的个性特征,一定程度反映出茅台-鲢鱼溪段有其他且量很大的CODMn污染物入河。

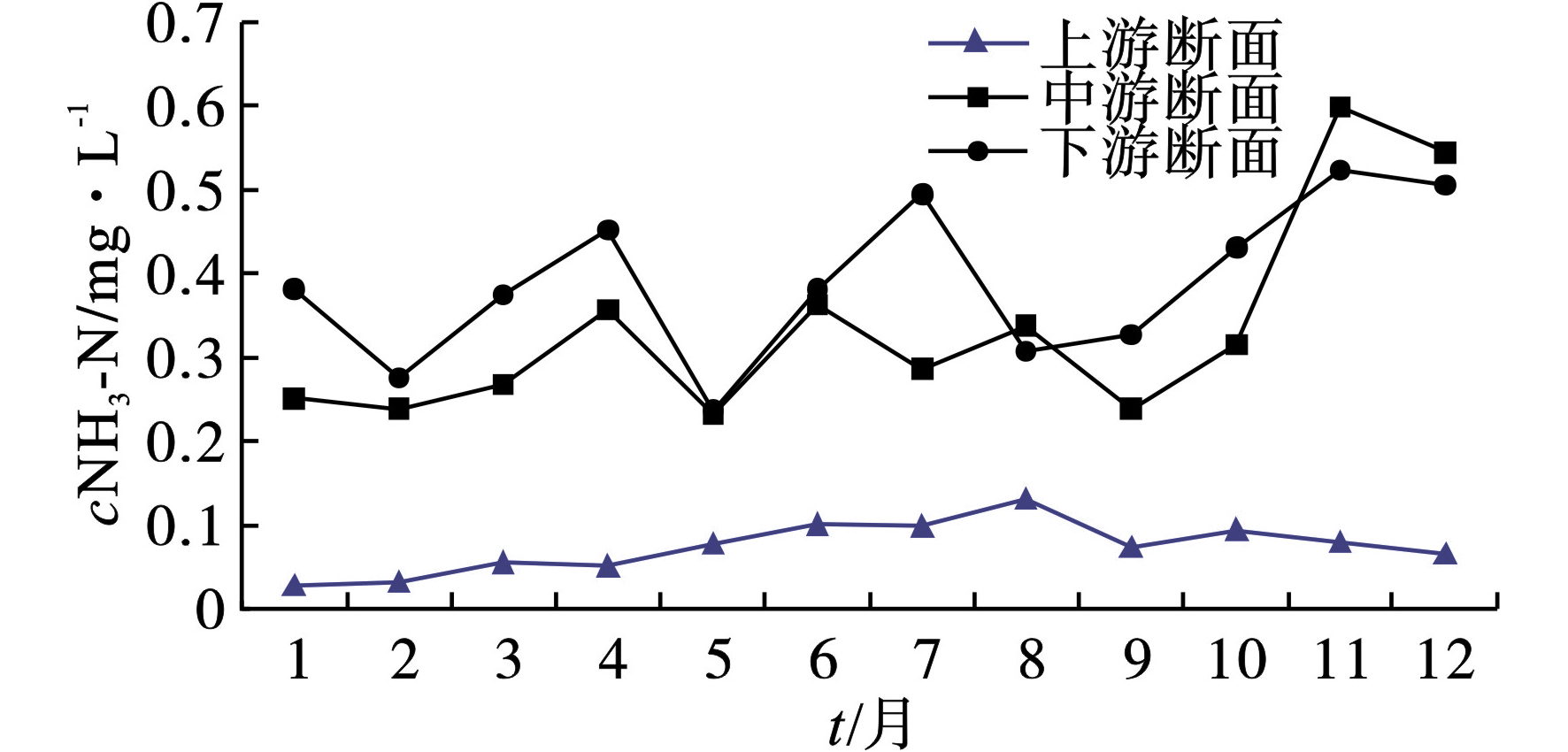

上游断面NH3-N浓度2~8月逐步增加至年内最高点(8月),9月明显下降,10月微弱回升,11月后缓慢下行至1月最低。中游断面和下游断面2月起至4月明显上升,5月大幅下落,之后迅速反弹;但此后中游进入7月掉头下行,下游则延后至8月才下行;9月2个断面NH3-N浓度又都剧烈反弹回升,至11月达最高点,之后至翌年2月连续下降。2008~2017年赤水河流域NH3-N含量变化,见图6。

NH3-N随着雨季的到来逐步升高,一方面可能污染物随坡面径流入河,另一方面可能是枯季滞留于小溪沟的污染物随径流增大被逐步带入水体所致。其中,中下游水量较大,迅速清理了残留物,故此NH3-N浓度5月明显降低。进入6月后雨量和强降雨多,坡面超渗流增加,径流量增大,大量地面NH3-N被强大的径流带入水体,导致浓度升高。9~11月中游和下游断面NH3-N剧烈升高,可能是受白酒工业排放废水所致。据赤水河白酒酿造工艺流程,每年的重阳节前后(10月)开始白酒的头酿工作,这几月正好是白酒企业取-排水时间,蒸馏中产生的锅底水是有机高浓度废水,主要污染物为NH3-N、SS和COD等[5, 12]。而五马河和盐津河在茅台断面的上游汇入干流,2条支流区域已开始大量积聚白酒企业[6];茅台断面便是白酒工业高度集中区,沿岸有上千家白酒企业。相比较,中游和下游断面年内浓度远高于上游,变幅也更大,更剧烈,变化形态更相似;相关分析也显示,中游与下游NH3-N浓度具有显著关联性(相关系数0.72,P<0.05),关联性高于上游与中游(相关系数0.19)。总体上各断面NH3-N浓度随雨季到来升高,同时中游、下游断面年内均在高浓度值区间呈间断波动、且枯水剧烈反弹,也反映赤水河断面以下有其他且量很大的NH3-N污染物入河,且可能是白酒工业污染物。2008~2017年赤水河流域TP含量变化,见图7。

图7可见,上游断面TP进入6月迅速上升,7月到达最高点,之后剧烈下降,9月回落至前期水平,之后到翌年5月进入相对的平稳期。进入5月,中游断面TP浓度明显下降至年内最低点,6月反弹回升,8月回落后一直缓慢上升,至12月达最高值,小幅下行后2月又回升至最高位,之后波动下行至最低。下游断面进入5月,TP浓度上升至年内最高点,6月迅速回落,7月反弹回升,之后至10月波动下降,11月出现回升,之后逐步回落至年内最低。各流域尺度TP浓度年内变化差异较大,相关性分析结果显示,TP月浓度受上一个断面影响是微弱的;但各断面都表现出雨季浓度升高的特征,含TP污染物会随径流进入干流,尤其上游最为明显;同时也反映出赤水断面以下区域除与上游有共同TP污染源外,还叠加了其他污染源。

-

根据2008~2017年水质监测数据,分析赤水河月均水质浓度与月径流量、降雨量之间的相关系数及其显著性,见表1。

表1可知,上游CODMn、NH3-N和TP与水量之间均呈显著正相关性,径流量的增加,会显著增加水质的污染负荷,以月均径流量为代表的水文因素是影响上游断面水质变化的主要因素之一。至中游CODMn月浓度与径流量之间亦呈显著正相关性,但NH3-N和TP月浓度与径流量之间呈微弱负相关性,污染物间对径流量变化的影响作用出现分异。具体表现为径流量显著加重中游断面CODMn污染负荷,但对NH3-N和TP污染可以起到微弱改善作用。到下游断面各污染物与水量之间呈正相关性,径流会微弱加重水质污染负荷。各断面水质指标对径流量变化带来影响作用结果不一致,受污染物年内分布影响明显,这可能与不同空间尺度主要污染源,排放方式和时间不一致有关。

由于径流量与降水量呈显高度的正相关性(P<0.01),主要污染物与降雨的相关性及相关程度基本和与径流量接近,可见降雨主要通过径流影响污染物浓度。

-

将CODMn、NH3-N、TP年浓度与白酒工业、常驻人口、农村人口、城镇人口、粮食种植面积和大型牲畜数量的相关关系进行分析,见表2。

结果显示,上游CODMn和TP年浓度与农村人口数量呈显著正相关性(P<0.05),NH3-N与粮食种植面积相关系数最高。受地形起伏较大的影响,上游地区村寨比较分散,污水集中收集处理难度大,目前相应设施建设较为薄弱;而城镇化对消减CODMn和TP污染负荷有显著作用,反映出近年来大力投入的城镇生活污水处理基础设施建设收到成效。文献[13-14]研究已证实,粮食生产过程中施用农家肥和化肥对NH3-N具有显著贡献。

至中游,农村人口对CODMn负荷影响最大,但仅呈微弱的正相关,较上游影响力度降低;一方面受上游来水的影响,另一方面可能与进入仁怀区域沿岸污水收集处理率较高有关。NH3-N浓度与白酒产量呈现高度正相关性,与城镇人口呈现显著正相关性;可见,水体在非点源污染源的基础上又有贡献率更大的白酒工业和城镇点源污染物进入河流,这也与茅台站NH3-N浓度年内变化同时呈现随雨季增加的非点源特征和非雨季间断升降的点源污染特征相符。TP年浓度与粮食种植正相关系数最高,赤水河至茅台河段两岸的耕地明显增多,且这些非点源直接排入河道,影响河段水质;而人口对TP影响降低,可能也得益于污染收集处理率提升。

到下游,城镇人口数与CODMn相关系数最高,白酒产量次之,虽都未通过显著性验证,但一定程度上反映了在流域整体尺度上,非点源已是CODMn主要负荷,城镇化和白酒工业的点污染贡献巨大。与NH3-N相关性最高的是白酒产量,由NH3-N空间关联性可知,受中游来水有显著影响。TP年浓度与粮食种植面积相关性也降低至微弱正相关,一方面可能是中游带来的负荷,另一方面茅台断面以下,两岸耕地有所减少,植被覆盖度明显增加(植被的增加有利用改善水质[10-11])。

2.1. 水质时空分布特征

2.1.1. 年际变化

2.1.2. 年内变化

2.2. 影响因素分析

2.2.1. 自然因素变化对水质的影响

2.2.2. 社会经济发展因素对对水质变化的影响

-

近10年来,赤水河干流各断面CODMn年浓度值均优于地表水Ⅱ类标准,NH3-N年浓度除中游和下游断面2015年为Ⅲ类外,其余均达到Ⅱ类;TP年浓度除个别年份外,其余也优于Ⅱ类。水质时空变化特征与趋势变现为:CODMn浓度上游和中游减少,下游上升;沿河流往下,浓度逐步增加,且增幅也变大。NH3-N浓度上游总体趋势为波动下降,而中游与下游上升;沿河流往下,随着浓度逐步升高,增幅变小。各流域尺度上,TP浓度均呈现下降趋势,其下降幅度随着流域尺度增加而增大。

流域上游断面CODMn、NH3-N和TP含量均在6~8月较高,9月至翌年5月较低,丰水期的水质最差;径流量的增加会显著增加水质的污染负荷,是影响上游断面水质变化的主要因素之一。中游断面CODMn含量均在5~9月较高,其余月份较低,月浓度与径流量显著关联;但NH3-N和TP含量较高月份和较低月份间断分布,丰水期维持在高值,枯水期浓度更高。下游断面CODMn、NH3-N和TP含量较高月份和较低月份均呈间断分布,丰水期相对会升高,枯水期NH3-N再次升高。可见,流域水环境保护在重点紧盯中游、下游断面枯水期点源排放导致污染问题的基础上,也要统筹降低丰水期洪峰径流带来的面源污染负荷。

流域不同尺度CODMn、NH3-N和TP含量年际年内变化呈现特征具有异同性,对径流量变化带来影响作用结果不一致,指标含量之间时空关联性程度也存在差异性,这些都可能与流域不同尺度主要污染源、排放量、排放方式和时间不一致有关。从影响因素与水质相关性看,赤水河流域上游CODMn和TP主要受农村生活污水影响,NH3-N主要源为粮食种植。至中游,CODMn和TP受农村生活污水和粮食种植影响,氨氮主要污染源是白酒工业废水和城镇生活污水。流域整体尺度上,白酒工业和城镇化会增加CODMn和NH3-N含量,而粮食种植对氨氮和TP都有加重作用。空间尺度上,上游主要受非点源排放影响,至中游点源污染负荷超非点源,到下游点源排放仍略占上风;不同指标看,CODMn和NH3-N主要源为生活污水和白酒工业废水,TP重要影响因素是粮食种植和农村生活污水。因此,在流域水环境保护规划和策略指导中,应基于不同空间尺度的实际考虑。此外,污染物来源与从土地利用对水质影响角度得出的“城市生活、工业污水和农业面源污染(种养殖)是河流水质污染的重要污染源”的结论[10-11]基本吻合,有待进一步分析土地利用变化对水质的影响,从而探讨从种植结构改变驱动土地利用格局变化促进水环境的保护的可行性。基于当前赤水河环境保护资金主要投入白酒聚集区附近的水污染处理的倾向,有必要探究2种途径对水环境保护的经济和持续性,从而优化保护措施与方式。

下载:

下载: