-

流域指由分水线所包围的相对独立自然集流区域,其是汇集降雨径流、水土流失和河流水系产水等水文过程发生的地域尺度,是具有相对独立生态系统功能和性质的自然地理单元,是水文生态研究的最佳尺度单元[1]。自然水文过程影响着生态系统内其他物质的流动与能量的变化,地球上的生态系统格局变化及生态过程变化都受到水文过程的影响。近年随着经济的发展我国城市化规模在迅速扩张,由于城市化进程中人类对自然环境采取的大幅度干扰,城市区域出现“城市热岛”、“城市内涝”和“地面沉降”等问题,城市区域的生态系统功能受到破坏,生态系统健康大幅降低。流域尺度可以突破城市社区、街区和建设区等行政单元尺度的局限性,遵循自然水文过程的系统性与整体性,科学构建韧性水生态系统,寻求修复城市生态系统健康的方法[2-3]。韧性水生态系统指水网生态系统适应与调节外部环境的水量和水质变化,具备从一定程度的干扰中恢复水环境功能的能力[4]。强化流域水生态韧性将促使自然生态系统的物质、能量流通更加顺畅,整个城市生态系统健康的可持续性提升。

因此,本研究以济南市韩仓河流域为研究对象,针对流域内的水文生态过程,提出一种用于评价水生态韧性修复适宜性的分析方法,科学引导区域的水生态修复规划工作,以促进城市生态系统健康的恢复,强化城市生态系统功能。

全文HTML

-

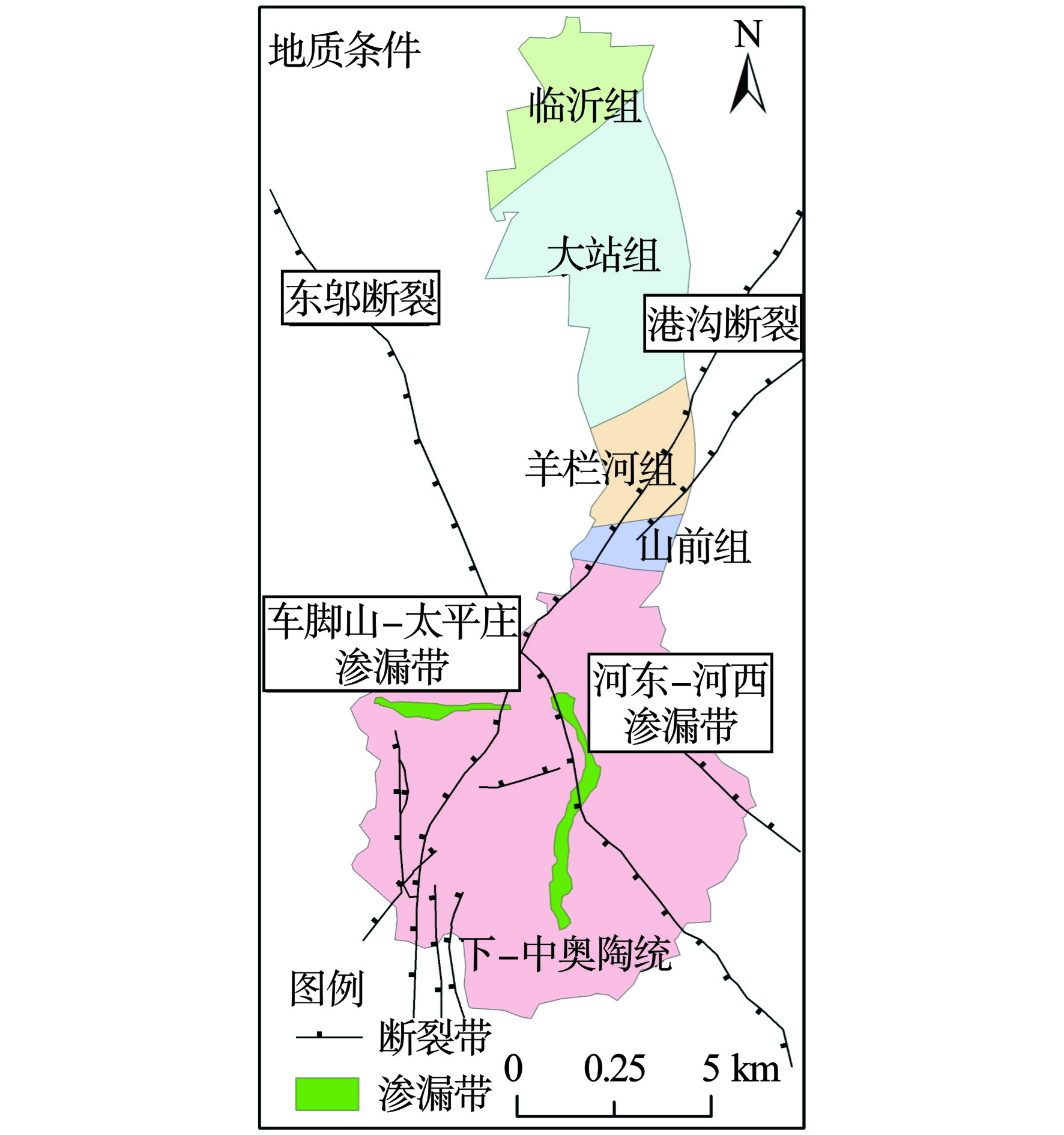

济南市地处山东省中西部,地理位置处于114°50′~122°43′ E,34°23′~38°33′ N之间。韩仓河流域紧邻济南市东部的新东站核心区,流域总面积约99 km2。韩仓河是济南市中心城区的重要河流之一,全长约24.5 km。韩仓河为自然形成的雨源型排洪河流,河道水位遇暴雨暴涨暴落,破坏性较大,河道目前多为断流状态。韩仓河流域地势自东南向西北倾斜,南部较陡,坡度在8%~20%左右;北部为冲积平原,坡度较缓,一般在0.5%~2%之间,地质条件见图1。南部山区历经多年山洪冲刷,形成自然冲沟,河床最宽处达1 000 m,河底由砾石组成;中部章灵丘至梁王庄的河床宽35 m左右,水生态受密集分布的人类居民区干扰严重;北部冲积平原的河道淤积,河床断面呈矩形,冲积平原主要种植农作物,以小麦和玉米为主的。

-

对研究区进行水生态韧性修复适宜性评价,首先需要对从中国地理空间数据云平台获取的35° ~ 40°E,115° ~ 120°N 范围SRTMDEM原始数据利用ArcGIS水文分析技术进行流域、水系的提取,并根据河道的现场调研情况以及相关管网道路资料对水文过程的影响,修正流域边界及水系提取结果,从而确定研究区范围。适宜性评价中所使用的用地类型数据通过利用研究区Landsat TM遥感影像与济南市统计年鉴资料,基于ENVI 5.3进行目视解译处理获取,见图2。NDVI数据通过ArcGIS平台分析遥感影像获取。根据济南市水利局公布的《济南泉域重点渗漏区调查与保护规划》数据确定研究区渗漏带分布。

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源与处理

-

适宜性评价的主要方法有“千层饼”法及其演化方法和逻辑规则组合法2种。“千层饼”法又叫地图叠图法,是一种形象直观,可以将社会、自然环境等不同量纲的因素进行综合分析的土地适宜性评价方法[5]。其最早由美国规划师McHang用于规划城市景观生态而建立,后被广泛用于土地利用、流域开发和城市发展规划中。随着计算机技术及生态学的发展,该方法后依次演变为地图重叠法、加权叠加法和生态因子组合法[6]。逻辑规则组合法相较于“千层饼”及其演化方法可以避免大量的计算,靠定性判断实现评价分级,但当分析因子较多时很难进行逻辑规则的获取。

生态因子组合法由“千层饼”演化而来,是一种相对更成熟的评价方法,本文根据生态因子组合法的逻辑关系制定水生态韧性修复适宜性评价方法,见式(1)。

式(1)中:A为水生态韧性修复适宜性评价值;m、n分别为进行适宜性评价的总指标和总因子数;Bij为影响水生态韧性修复评价的第j 个指标的第i个因子适宜度评价值;Cij为第i 个因子占第j个指标的权重;Dj 为指标 j在水生态韧性修复适宜性总评价中的权重。

-

目前未形成成熟的水生态韧性修复适宜性评价指标体系,本文根据水生态韧性的定义,从影响流域水网生态系统功能的众多因素中选取、归纳出最主要的指标体系和评价因子用于水生态韧性修复适宜度的评价。

适宜性评价的指标体系由地质构造指标、土壤径流指标、人类干扰程度指标和生态现状指标构成。地质构造指标与土壤径流指标分别从地上与地下2个方面直接反应评价对象对水资源的容纳与调节能力。人类干扰程度指标体现了评价对象因人类干扰而增加的修复工程困难程度,以及水生态修复的困难程度。评价对象的生态现状体现了其在水资源涵养、污染物截留方面的能力,影响着水生态韧性修复的成效。

适宜度评价中所选用的因子包括渗漏带、坡度、径流宽度、径流系数、距离交通线路距离、距离居民点距离、距离水体距离和NDVI,见表1。

-

考虑到各因子的数量级、量纲之间明显存在着差异,无法使用不同数量单位与量纲的数据进行综合比较,因此,研究中对评价因子分别进行标准化处理。按照因子的评价适宜程度制定5个评价值分别为1、3、5、7和9,对应非常适宜、一般适宜、适宜、较不适宜和不适宜5个评价等级。

渗漏带因子层评价中将评价对象分为渗漏核心区、渗漏保护区、渗漏缓冲区和无渗漏影响4个等级。渗漏核心区、渗漏保护区和渗漏缓冲区分别对应渗漏带的渗漏构造区、主沟谷,渗漏带上游直接来水的沟谷及地表水无净化途径的径流区和渗漏带所在次小流域。坡度因子按照《土壤侵蚀强度分级标准:SL190—2007》[7]分别取5°、8°、15°、25°和35°为本评价适宜度分级标准。径流系数因子的分级依据为土地利用类型,根据《给水排水设计手册(第5册):城镇排水》[8]及相关文献将研究区土地利用类型分为10类,适宜度评价5个等级分别对应草地;耕地与林地;空地、非铺砌路面与近期开发用地;建筑、厂房与沥青路面;水体用地类型。参考朱强关于生态缓冲带宽度与功能关系的研究制定距离交通线路距离、距离居民点距离、距离水体距离因子距离的分级标准[9],岳晨等[10]的研究确定NDVI值的分级标准,径流宽度因子使用自然断点法进行分级,各因子的评价标准见表1。

-

权重反映了各指标在综合评价中的重要性,因此权重确定应该尽量准确。研究运用层次分析法进行指标层与因子层权重的确定。通过两两比较的方式确定各层因子间的重要性。按照重要性采用1、3、5、7和9表示重要性依次递增的相对关系,并构建判断矩阵。当判断矩阵的一致性分析结果<0.1,则该矩阵的特征向量归一化结果即为权重值。按照上述方法分别对不同指标层下的因子构建判断矩阵即可获得该因子在对应指标层中所占的权重(Cij),权重计算结果,见表2。

2.1. 水生态韧性修复适宜性评价方法

2.2. 评价指标及因子的选择

2.3. 因子评价标准

2.4. 权重分析

-

按照各个因子的评价值,建立单个因子的分析图层,利用ArcGIS平台的地图代数模块对各单因子图层按照所占对应指标层权重(Cij)进行叠加,最终得到各指标层适宜性评价结果,见图3。

图3(a)可见,由于坡度在地质构造指标中所占权重较高,且研究区内渗漏带分布面积少,影响小,故地质构造指标分析结果为水生态韧性修复适宜度评价低值主要分布于研究区南部山区,研究区的中部与北部评价值较高。见表1中的评价标准可知,水生态韧性修复适宜度越高评价值越低,故在地质构造指标方面研究区的南部山区适宜度优于其他区域。图3(b)反映了由径流宽度与径流系数因子构成的土壤径流指标评价结果,土壤径流指标的中、低评价值主要分布于南部山区的东南部,研究区的中部、北部也存在零散分布。图3(c)反映的是人类活动对水生态韧性修复的影响,在人类干扰指标评价中干扰度较高的区域主要位于研究区的中、北部居民点与交通线路附近,距离居民点与交通线>200 m的区域水生态韧性修复适宜度较高。图3(d)反映了研究区的植被生长状态(NDVI)以及水系附近生态对水环境的干扰,研究区生态现状指标层评价值主要在5左右,中部偏北的位置由于人类活动强度大故生态现状指标评价值较高,生态现状指标评价中水生态韧性修复最适宜的区域主要零散分布于研究区北部。

-

将指标层中各指标的适宜性评价结果根据公式(1)进行加权求和处理得到研究区水生态韧性修复适宜性综合评价结果,见图4。

图4可见,研究区适宜性评价值处于1.99与8.45之间,各地块对应的评价值各不相同,地块离散度高,因此本研究对适宜度评价值进行重分类,以此降低各适宜性地块的离散度。

自然断点法是一种根据数值分布规律分级和分类的方法,统计数据都存在一些自然转折点和特征点,该方法利用这些点将所分析数据分成若干类,使类内差异最小,类间差异最大。本研究基于ArcGIS平台使用自然断点法将水生态韧性修复适宜性评价值进行分类,评价结果共分为5级分别为非常适宜(1.99~4.42)、较适宜(4.42~5.24)、适宜(5.24~5.92)、较不适宜(5.92~6.63)和不适宜(6.63~8.45),分类结果如图4(b)。研究区水生态韧性修复适宜性较好(评价值<5.24)的区域主要分布于其南部山区,研究区中部、中北部的适宜性相对较差。统计显示韩仓河流域范围内水生态韧性修复适宜性较好的区域面积约为25.33 km2,占研究区总面积的29.43%,评价结果为适宜、较不适宜和不适宜的区域面积占比分别为25.82%、29%和15.75%。

3.1. 各指标层适宜性评价结果

3.2. 水生态修复适宜性综合评价结果

-

本研究针对水文过程这一维持城市生态系统功能的核心环节,选择合适的研究尺度,以济南市韩仓河流域为研究对象,对该流域的水生态韧性修复适宜性进行评价分析。研究区内适宜性较好(评价值<5.24)的区域主要分布于流域南部山区,占研究区总面积的29.43%。流域水生态修复工作宜优先在适宜性评价较好的区域展开,以便取得更高的修复效益,促进流域周边城市生态系统健康的可持续性提升。

由于受到研究区所能获取基础数据的限制,本研究中每个指标层只选择了2种因子进行评价,评价因子无法完整地反映其对应的指标层特性。因此,本研究的因子层还可以进一步扩充调整,以提高评价结果的可信度。本文旨在提供一种从水生态角度进行城市健康规划评价的思想,以遵循自然水文循环过程完整性的原则,尝试构建针对水生态韧性修复适宜性的评价因子体系,服务于城市生态系统功能的保护及提升。

下载:

下载: