-

城市污水厂再生水作为补充水源回用于城市河道,在水资源短缺的情况下,可以增加河道流量,改善水动力学条件。国外关于再生水回用于河道水体的研究和工程应用开始较早,并在工程应用上取得了较好的效果[1]。我国从20世纪80年代开始这一领域的研究与实践,在天津、泰安、西安、合肥和石家庄等城市建成了一系列再生水用于景观水体的示范工程[2]。2015年国务院颁布的《水污染防治行动计划》简称“水十条”中,要求缺水及水污染严重地区城市的生态景观等要优先使用再生水,进一步促进了国内再生水回用于景观水体的广泛研究和工程应用[3-5]。

同时,再生水回用于城市河道等景观水体也存在卫生学安全、毒理学安全、富营养化以及底质二次污染等方面的风险及危害[6]。为控制潜在的生态安全和健康风险隐患,除了对常规水质指标应进行严格的监控之外,加强再生水回用河道的生物学分析也是十分重要的评价手段。

底栖动物作为指示生物进行生物学评价是综合评价河流的常用工具之一。底栖动物的寿命相对较长,活动范围比较固定,对环境胁迫的响应较为敏感,能对生境因子的变化做出综合响应[7-8]。因此,底栖动物生物评价广泛应用于河流的生物监测和水环境质量评价[9-12],但应用于再生水回用河道的研究相对较少[13]。本研究从底栖动物群落特征的角度出发,以浙江省宁波市某再生水回用河道的工程实例为对象,采用底栖动物生物指数,结合理化水质指标,分析评价再生水回用于城市河道的水质改善效果和生态安全性,以期更为全面地分析评价再生水回用于城市河道的生态效应。

全文HTML

-

以宁波市L河为研究对象,该河道从2017年1月开始,将城市污水处理厂尾水经深度处理达到《城市污水再生利用景观环境用水水质:GB/T 18921—2019》后输入至L河。该河道两侧为植被性生态混凝土护坡,再生水回用工程建设前进行了底泥清淤,并在河道中设置了沉水植物、生物操纵和曝气富氧等生态修复措施,以期使再生水由“产品水”趋向为接近自然水的河道生境状态。回用河道生态修复段(N1~N8)及延伸段(N8~N9)设置了9个采样点见图1。其中,N1为再生水输入点,N8为L河与下游S河交汇点,N9位于下游S河,以观察分析再生水回用生态修复段和延伸段的生态效果。

N1~N8河段长度约1 200 m,河道宽度在11~14 m,全河段水深在1.2~1.5 m。为避免外水进入对生态修复效果的影响,河道周边进行了雨污水截留,无外来点源及面源污染输入。为全面评价回用河段的生态效益,分别于2017年春季、2018年冬季和2019年夏秋交季进行了3次底栖动物调查。2017~2019年期间,研究对象运行状态保持稳定,再生水及河道水质见表1。

-

分别在N1~N9所在断面进行底泥采样,采样垂线设置于断面中间位置,将1/40 m2改良彼得森采泥器沿采样垂线插入河床底部进行采样,每个断面采集2~3斗底泥。样品经200 µm网径的纱网筛洗干净后,在解剖盘中将底栖动物捡出,置入塑料标本瓶中保存(10%的福尔马林)[7]。样品带回实验室进行种类鉴定、计数,并采用称重法(先用滤纸吸干底栖动物体表层水分,然后在电子天平上称重)进行生物量的测定。底栖动物种类鉴定主要参考《医学贝类学》和《底栖动物与河流生态评价》等。

-

进行底栖动物调查的同时,对采样点所在河道断面水质进行监测,监测指标为溶解氧(DO)、五日生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-H)和总磷(TP),各指标分析方法参考《地表水环境质量标准:GB3838—2002》。采用综合水质标识指数法,通过计算综合水质标识指数对研究河段水质进行评价,其计算方法可分为单因子水质标识指数和综合水质标识指数两部分[14-15]。

-

单因子水质标识指数P由一位整数和二或三位小数组成,见式(1)。

式(1)中:X1为第i项水质指标的水质类别;X2为监测数据在X1类水质变化区间中所处的位置;X3为水质类别与功能区划设定类别的比较结果。

-

综合水质标识指数Iwq由整数位和三或四位小数组成,见式(2)。

式(2)中:X1为河流总体的综合水质类别;X2为综合水质在X1类水质变化区间内所处位置;X3为参与综合水质评价的水质指标中,劣于水环境功能区目标的单项指标个数;X4为综合水质类别与水体功能区类别的比较结果。其中,X1.X2的计算见式(3)。

式(3)中:m为参加综合水质评价的水质单项指标的数目;P1、P2、P3分别为第1、2、m个水质因子的单因子水质标识指数。

-

结合本研究中底栖动物的采集情况,选用Wright指数对研究河段进行生物学评价[16-20]。

Wright生物指数根据寡毛类动物的密度对水体进行水质评价。寡毛类动物是常见的耐污种群,当水体中寡毛类动物数量很大时,可以认为水体水质很差[21]。采用水质分级评价方法[17],对Wright指数的结果进行定性评价,见表2。

I类或II类表示水体清洁或未受到污染,III类表示水体受到轻度污染,IV类表示水体受到中等程度污染,V类表示水体受到较重程度的污染。各等级类别与《地表水环境质量标准:GB3838—2002》中相应等级对应,便于对水体水质状况作出快捷的判断。

1.1. 研究对象

1.2. 样品采集与处理

1.3. 综合水质标识指数评价

1.3.1. 单因子水质标识指数的计算

1.3.2. 综合水质标识指数的计算

1.4. 底栖动物生物学指数评价

-

研究河段不同季节的底栖动物调查检出的所有底栖动物种类及分布情况见表3。2017年春季定量采集共发现底栖动物7属种,隶属3门3纲4科,其中寡毛纲动物3属种,昆虫纲3属种,腹足纲1属种;2018年冬季定量采集共发现底栖动物9属种,隶属3门3纲6科,其中寡毛纲动物4属种,昆虫纲2属种,腹足纲3属种;2019年夏秋时节定量采集共发现底栖动物13属种,隶属于3门3纲8科,其中寡毛纲动物5属种,昆虫纲5属种,腹足纲3属种。

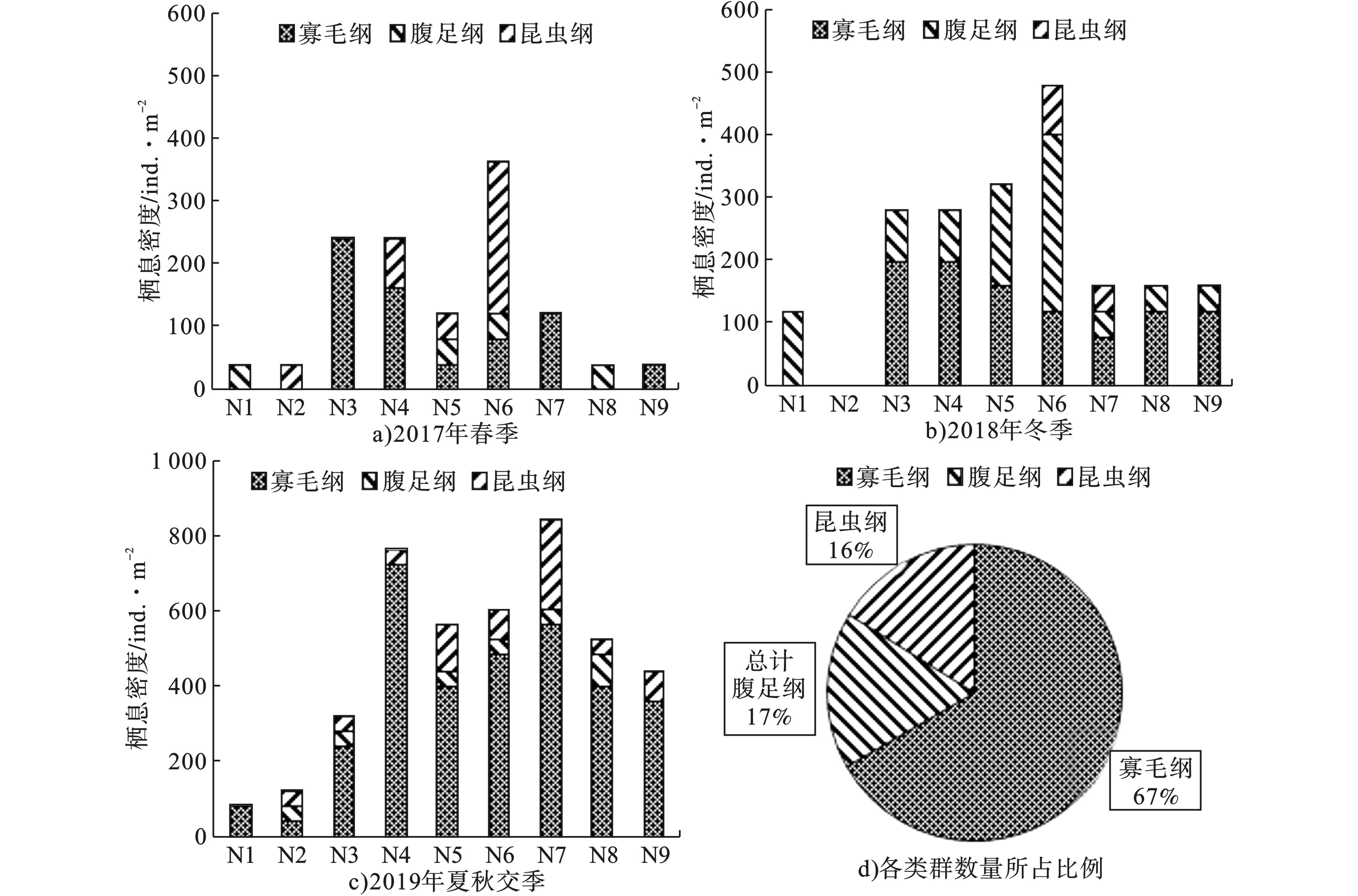

根据每个采样点采集到的各底栖动物个数及采样器面积(1/40 m2),可得各采样点处不同底栖动物栖息密度(ind./m2),结果见图2。

图2可知,调查区域底栖动物的总栖息密度为0~820 ind./m2,其中寡毛纲动物为0~720 ind./m2,腹足纲动物为0~280 ind./m2,昆虫纲为0~240 ind./m2;3次调查所采集到的所有底栖动物以寡毛纲动物为主,占总量的67%,常见种为霍甫水丝蚓和巨毛水丝蚓;腹足纲动物与昆虫纲动物数量相近,分别占总量的17%和16%。

从时间尺度来看,2019年夏秋交季采集到的底栖动物栖息密度最大、种类最多,2017年春季和2018年冬季结果相近,这和张敏等[22]研究结论中底栖动物夏季为生物量最多的季节规律基本一致。

从空间尺度来看,各断面底栖动物的检出结果存在较大差异,表明河道水质存在差异,且反映出河道的水体生境健康状况不同。底栖动物的种类和数量沿程呈现先增加后下降的趋势:N1、N2处于再生水回用的起始端,生态修复处于初始状态,采集到的底栖动物种类最少(3属种),栖息密度显著低于其他断面;N6断面采集到底栖动物种类最多(10属种),物种多样性最大,一定程度上表明该段生态修复处于相对比较高效的状态;N9位于延伸河段S河,再生水经过N1~N8生态修复段,逐渐过渡为接近自然水的状态,栖息的底栖动物又趋于减少。

-

对综合水质标识指数的计算结果进行K-S正态检验,综合水质标识指数(Z=0.417,P=0.995)符合正态分布。由表4~6可知,研究河段3个时期的综合水质标识指数在2.200~3.410之间,即综合水质级别为II~III类,能够基本达到水环境功能区目标。其中,2017和2018年主要超标指标为TP,主要是存在个别居民在河道清水平台上违规洗涤衣服及拖把等现象;通过后期加强管理,到2019年情况有所改善,TP均能达标,说明通过管理措施,再生水回用河道生态性修复工程在TP的控制上达到稳定的效果,且DO、BOD5、COD和NH3-N都维持在III类水平以上,从理化因子的评价上看,经治理后的河道水质情况良好。

-

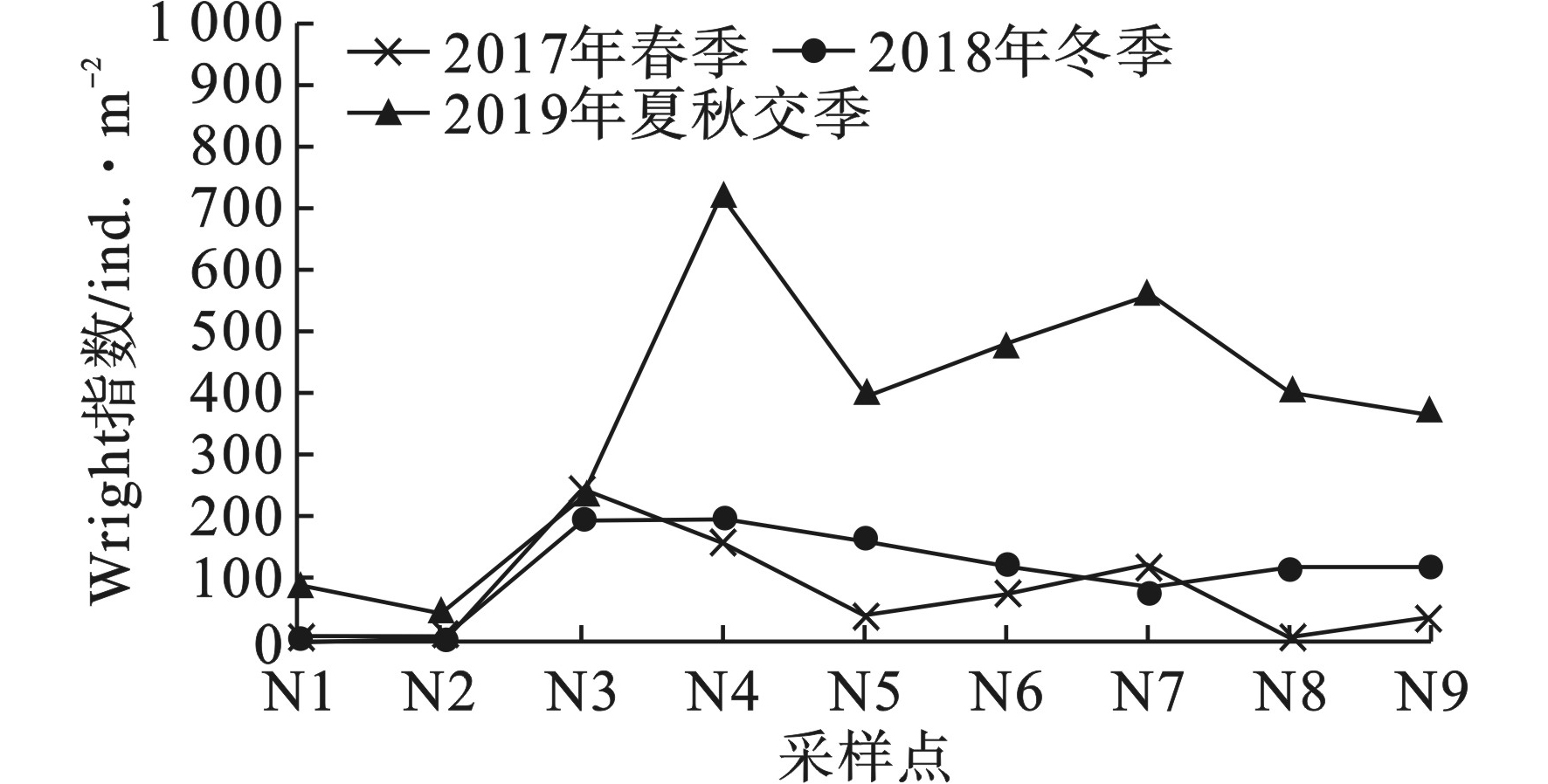

根据不同季节调查结果中寡毛类动物的栖息密度计算得到的Wright指数,见图3。对Wright指数的计算结果进行K-S正态检验,Wright指数(Z=0.974,P=0.299)符合正态分布。

图3可见,2017年和2018年2次调查的Wright指数无明显差异,说明2年间河道的生境状况相近;2019年由于底栖动物的栖息密度最大,寡毛类动物栖息密度相对其他两时段更高,沿河道栖息密度存在一定波动。但总体上看,Wright指数均处于[0,1000)ind./m2范围内,即Wright指数评价结果为:各断面均达到III类水平以上,这与综合水质标识指数评价结果一致。

底栖动物调查结果显示,研究河段Wright指数平均值为183.7 ind./m2,底栖动物总平均栖息密度为275.6 ind./m2。选取和研究河道地理位置、气候条件和栖息的底栖动物类群相近的水体进行对比:江苏省大纵湖[16]寡毛类动物平均密度为132.3 ind./m2,底栖动物总平均密度320.1 ind./m2;上海市8条城市河道[23]寡毛类动物平均密度为234.1 ind./m2,底栖动物总平均密度为382.0 ind./m2,表明研究河道的Wright指数评价结果与大纵湖及上海8条城市河道的评价结果相近。由此可知,经污水厂深度处理后的再生水通过河道生态修复段后,能使河道常规水质保持良好的状态,从Wright指数这一底栖动物群落特征来看,河道生境恢复状况较好,生态修复工程效果较为明显,其技术途径可行。

2.1. 底栖动物种类组成及分布情况

2.2. 综合水质标识指数评价

2.3. Wright指数评价

-

1)河道中的底栖动物群落特征能够有效地反映水体生境状态,Wright生物学评价指数计算方式简洁,结合河道理化水质指标,能更为全面地反映再生水回用城市河道的生态效果。

2)污水厂再生水作为补充水源回用于城市河道后,经过沉水植物修复、生物操纵和曝气复氧等生态修复工程措施后,河道水质情况良好,水体生境状况可达到接近自然水体的水平。

3)可继续将河道理化指标与生物学指标相结合,对城市污水厂再生水回用于河道的效果评价进行适用性研究,以更为全面客观地为分析和提高再生水回用于河道水体的工程实际效果提供依据。

下载:

下载: