-

大气中的气溶胶主要来源于沙漠起沙、土壤风蚀、火山喷发、海水溅沫、森林燃烧、交通运输以及各种工农业排放,也可以在大气中由一次污染物转化而来。气溶胶在地-气系统的辐射平衡和气候变化中扮演着重要角色[1-4],可以通过吸收和散射太阳辐射直接改变辐射平衡[5-6],还可以作为云凝结核/冰核参与云微物理过程进而间接影响大气热力结构和水循环[7],或者加速云滴蒸发进而改变云的寿命[8-9]。此外,气溶胶还可以降低能见度,引发霾污染进而影响城市环境和人体健康[10-13],在大气环境及气候研究中不容忽视。

鉴于亚洲沙尘气溶胶排放量大、影响范围广,国内外学者在亚洲沙尘的分布特征及其物理、化学和光学特性方面做了大量研究工作[14-17]。目前,大量研究利用CALIPSO(Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations)卫星观测数据、激光雷达分析中国西北地区强沙尘过程中沙尘气溶胶的空间分布,并结合HYSPLIT模式(Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model)分析沙尘气溶胶的输送过程[18-20]。沙尘气溶胶不仅可以影响局地的辐射平衡、温度[21]、降水[22]和大气环境[23],通过影响季风间接地影响天气、气候[24],还可以通过远距离输送影响到非沙源地的地区和国家[25-26]。亚洲沙尘的区域和全球输送引起的气候和环境问题得到了广泛关注,其输送过程也成为了研究热点之一。

中国西北地区沙漠戈壁广布,降水稀少,植被覆盖度低,为沙尘天气的产生提供了有利的自然条件。据估算,中国西北地区每年向大气中注入约8亿t的沙尘粒子,塔克拉玛干沙漠和巴丹吉林沙漠产生的沙尘贡献了整个东亚地区总沙尘量的70%左右[27]。中国西北地区的沙尘气溶胶甚至可以随着急流跨越太平洋输送至北美洲[28-29]。研究表明,沙尘天气过程中由于沙尘颗粒的输送可以引起非沙源地大气中PM10质量浓度短时间内骤升成为首要大气污染物[30],影响空气质量。由于中国西北地区观测站稀少,现有的研究大多数基于卫星观测数据。卫星观测结果可以给出全球尺度上气溶胶的时空分布特征,弥补了由于地理、气候环境等因素导致的常规观测基站不足的缺陷,却很难给出受排放强度、地形条件和气象因素影响较大的PM10和PM2.5浓度。该地区气溶胶的光学特性、输送机制及其对空气质量的影响仍有待研究。

本研究结合卫星观测资料、再分析数据、数值模式(FLEXPART-WRF, Lagrangian Flexible Particle dispersion model coupled with Weather Research and Forcasting和HYSPLIT-4),在分析天气形势的基础上结合数值模拟结果探讨了中国西北地区2018年4月1~4日的一次典型沙尘事件的爆发和输送过程,并结合中国环境监测总站发布的环境监测数据探讨了此次沙尘事件对其下游地区空气质量的影响。

全文HTML

-

中国环境监测总站及时准确地收集和汇总全国环境监测数据,综合分析评价全国环境质量状况。其中,空气监测数据主要包括逐小时的气态污染物(二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化氮)和PM10、PM2.5浓度,以及空气质量指数(AQI,Air Quality Index)。AQI是定量描述空气质量状况的无量纲指数,表征空气质量状况和大气污染的程度,数值越大表明空气污染情况越严重。本研究主要利用PM10、PM2.5质量浓度和AQI的逐小时数据来研究中国西北地区2018年4月1~4日的一次沙尘事件中沙尘气溶胶的输送过程及其对下游地区大气环境的影响。

-

中分辨率成像光谱仪(MODIS, moderate-resolution imaging spectroradiometer)是搭载在Terra和Aqua卫星上的一个重要的传感器,具有36个通道覆盖了紫外、可见光、近红外和红外等波段,为反演气溶胶和地表特征提供了丰富的信息[31]。MODIS 2级气溶胶产品(包括MOD04和MYD04)可以给出无云条件下陆地和海洋上空的气溶胶特性。其中,Dark Target Ocean算法适用于海洋和内陆水域,Dark Target Land算法适用于陆地有植被的暗地表,Deep Blue算法适用于干旱、沙漠和戈壁等陆地亮地表[32]。本研究使用MOD04二级产品Deep Blue气溶胶光学厚度(AOD)数据,空间分辨率为1 km×1 km,用于分析沙尘气溶胶的输送过程并验证模式模拟结果。

-

ERA-Interim再分析资料由欧洲中期天气预报中心(ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)提供,时间尺度从1979年到现在,每日4次(UTC世界时:00:00、06:00、12:00、18:00)。本研究采用0.5°×0.5°网格的日数据,在垂直方向上的37个气压层选取500和850 hPa两个等压面上的气象要素(经向风、纬向风、垂直风速和位势高度),在评估WRF模式模拟结果的基础上分析大气环流形势,结合传输模式模拟结果从天气动力学的角度探讨本次沙尘事件的成因和输送过程。

-

FLEXPART-WRF模式主要用于计算空气团的输送和扩散过程,被广泛应用于中尺度输送过程、大气水循环以及平流层-对流层物质交换等方面的研究[33-34]。本研究中,FLEXPART模式的初始场由WRF(Weather Research and Forcasting)模式的模拟结果提供。WRF模式模拟结果的输出时间间隔为1小时,最初的12 h用于模式适应;模式的初始和边界条件来自时间间隔为6 h、空间分辨率为1°×1°的NCEP/FNL(National Centers for Environmental Prediction Final Analysis)再分析数据。模式中心设置在45°N, 90°E,水平网格为320×240(水平分辨率为30 km),垂直方向从地表到50 hPa设置32个气压层。FLEXPART-WRF模式模拟范围为20~80°N,30~145°E,模拟时间从2018年3月31日到4月5日,水平分辨率为0.125°×0.125°,时间分辨率为1 h。

-

HYSPLIT-4(Version 4)传输、扩散模式,由美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的空气资源实验室和澳大利亚气象局联合研发的一种用于计算和分析大气污染物输送轨迹、扩散过程的专业模式。HYSPLIT-4模式是一个拉格朗日-欧拉混合计算模式,空气团的平流和扩散采用拉格朗日追踪大气粒子的运动轨迹,污染物的浓度则是通过欧拉算法在固定网格上计算。驱动模式的三维气象场,来自美国国家环境预报中心(NCEP, National Centers for Environmental Prediction)全球数据同化系统(GDAS, Global Data Assimilation System)。本研究采用HYSPLIT-4模式模拟空气块的传输轨迹来分析空气团的传输特征,并通过聚类分析结合气象要素探讨本次沙尘事件中沙尘气溶胶的扩散特征及其影响范围。

1.1. 中国环境监测总站

1.2. MODIS

1.3. ERA-Interim

1.4. FLEXPART-WRF模式

1.5. HYSPLIT-4模式

-

由中分辨率成像光谱仪给出的2018年4月1~4日红-绿-蓝(RGB,red green blue)合成云图可以看出云、积雪和气溶胶的分布特征,见图1。

图1可见,4月1日锋面云系呈带状沿天山分布,自帕米尔高原延伸至贝加尔湖(图1a)。随着时间的推移,锋面云系逐渐东移,4月2日移至内蒙古并逐渐开始消亡,但仍在塔克拉玛干沙漠东部引起了较强的起沙过程,发展为沙尘暴(图1b);4月3~4日,塔克拉玛干沙漠的沙尘暴继续发展,并蔓延至整个塔里木盆地(图1c、d)。此外,4月3日在中国华北地区有浓厚的积雨云出现,并在4月4日得以继续发展覆盖蒙古国到中国华南一带(图1d)。

文献[35-37]研究表明,天气过程是影响污染事件发生的根本因素,它决定了气溶胶污染的发生及其被输送的距离和方向。为了清晰地呈现大尺度大气环流形势,在分析过程中扩大了研究范围。FLEXPART模式的初始场由WRF模式的模拟结果提供,为了确保模拟结果的准确性,本研究将WRF模式模拟的三维风场、位势高度和温度场与欧洲中期天气预报中心提供的ERA-Interim再分析数据对比见图2~5。对比可见,850 hPa和500 hPa的天气形势大体一致,WRF模式可以很好地再现气象要素的分布特征。

图2~3可见,4月1日,天气系统呈现两脊一槽形势,在中西伯利亚(60~120°E,50~70°N)有一深厚的冷低压系统(图2a1、a2和图3a1、a2),两个弱高压脊分别位于里海和中国东北地区。中国西北地区位于这个冷低压系统的正南方,温度较高,为强西风主导见图4。随着时间的推移天气系统开始东移,4月2日,里海处的高压脊得以发展,一个小的低压系统逐渐在鄂霍次克海东岸逐渐形成(130~140°E,55~58°N)。4月3日,一个低压槽逐渐从中西伯利亚的低压中心中分离出来(图2c1、c2)位于鄂霍次克海东岸的低压系统和里海的高压脊得以发展,中亚地区温度变高,新疆地区受低压槽控制;4月4日,天气系统呈现两脊两槽形势,槽-脊系统加深并东移,新疆处于槽后脊前的位置,蒙古国和中国内蒙、甘肃和青海处于低压槽位置。

图4可见,受西伯利亚低压系统影响,偏西气流携带着大量冷空气在新疆西部进入中国。由图3a1和a2上的850 hPa天气图上可以明显看到这些冷空气受到天山山脉和帕米尔高原高大地形的阻挡堆积在山脚。随着天气系统的发展和东移,这些冷空气堆积到一定程度后冷空气翻越天山山脉,与塔克拉玛干沙漠的暖空气交汇形成冷锋进而引发起沙(图1c、d)。此外,受天山-阿尔泰山喇叭口地形的影响(狭管效应),风速加大(图5b1、b2)。进入中国新疆北部的这支西北气流,由于青藏高原大地形的阻挡分为两支,一支转为东北气流吹向塔克拉玛干沙漠,大风引发了较强的沙尘暴(图1a、b);另一支沿着青藏高原边缘(甘肃省)继续向东受到低压槽的影响得到加强,并在4月4日达到最强,强大的偏西风引起甘肃境内更强的起沙(图1d)。此外,4月4日,携带着大量水汽的西南气流与低压槽前的西南气流在甘肃南部汇合,为后续降水创造了条件。

为了探讨本次沙尘事件的影响范围,本文分析了2018年4月1~4日中国西北地区沙尘气溶胶的水平分布特征。图6给出了FLEXPART-WRF模拟的本次沙尘过程中沙尘气溶胶柱浓度的水平分布(图6a2~d2),通过与MODIS卫星云图(图1)和AOD(图6a1~d1)对比可知,FLEXPART-WRF模式可以很好地模拟沙尘气溶胶的分布特征。

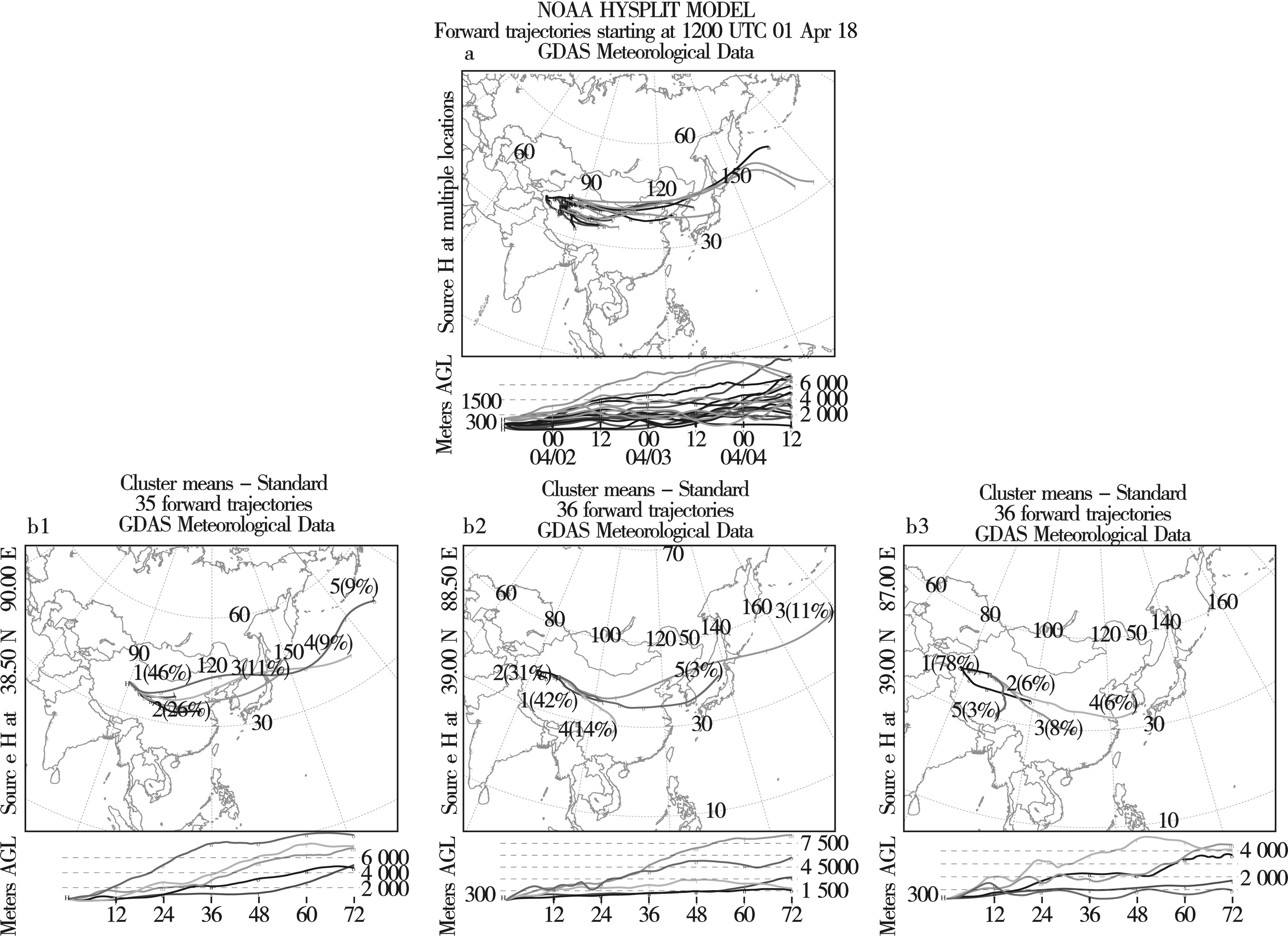

此外,本文还分析了HYSPLIT-4模式模拟得到的4月1~3日沙尘气溶胶的输送轨迹(图7a),并对此次沙尘事件的输送过程进行了聚类分析(图7b1~b3),结合沙尘气溶胶的水平分布来分析本次沙尘事件的输送过程。

图6和图7a可见,本次沙尘暴的强度大、影响范围广,冷锋和大风引起塔克拉玛干沙漠起沙,卷入大气的沙尘气溶胶不但对当地有影响,还可以输送到甘肃、青海、内蒙、宁夏和陕西等省份,抬升到高空的气溶胶甚至可以随着西风气流输送到沿海地区。塔克拉玛干沙漠东部的沙尘气溶胶主要是向东输送(图7b1),可以输送到甘肃境内(46%)和黄河流域(26%),输送过程中空气团高度变化不大;此外,抬升到高空的少量气溶胶甚至可以输送到东部沿海和太平洋。随着模拟起点的西移(图7b2~b3),塔克拉玛干沙漠的沙尘气溶胶除了向东传输,越来越多的沙尘气溶胶被局限在塔里木盆地之内,也有部分气溶胶粒子输送到青藏高原,与之前的研究结果吻合[38]。

-

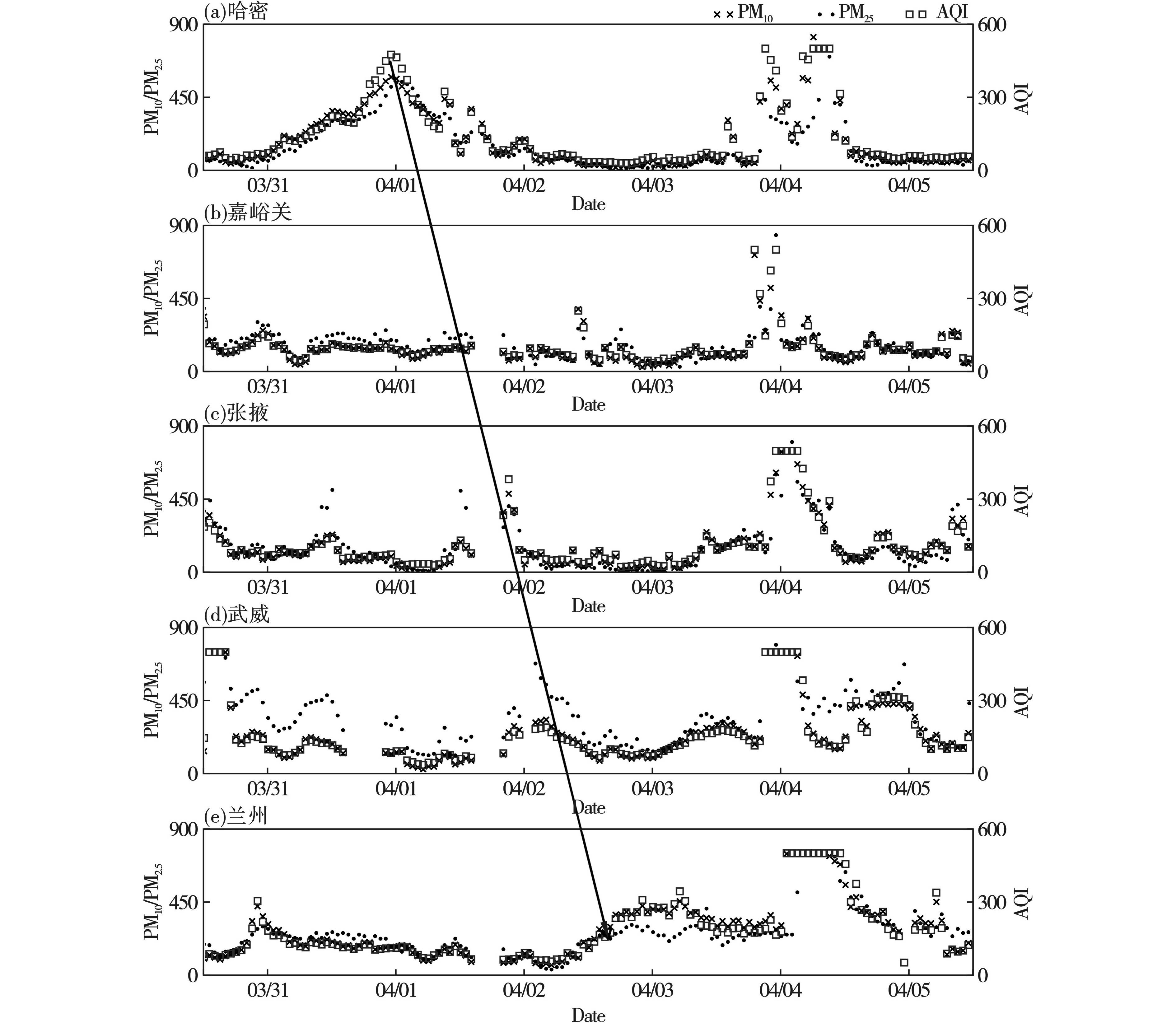

本次沙尘过程对中国西北地区的空气质量影响较大,见图8、图9。

图8可见2018年4月1~4日中国环境监测总站发布的PM10的质量浓度分布,图9可见中国西北地区几个重要城市的PM10、PM2.5质量浓度以及空气质量指数的变化。由于南疆地区观测站稀疏,PM10的质量浓度不能较好地反映塔克拉玛干沙漠沙尘暴的产生。与图1所示的卫星云图相对应,随着沙尘暴的爆发,4月1日,哈密和库尔勒地区的PM10质量浓度升高,达到500 μg/m3。随着冷锋的东移,4月2日,哈密和库尔勒等城市PM10质量浓度有所下降。受塔克拉玛干沙漠沙尘气溶胶东向输送的影响,4月1~3日,哈密、嘉峪关、张掖、武威、兰州PM10质量浓度随着时间的推移先后达到峰值300 μg/m3左右见图9,AQI指数也随之上升空气污染加重。PM2.5质量浓度和PM10变化趋势相似,只是浓度偏低,但峰值也达到了90 μg/m3左右。这表明PM10对中国西北地区此次污染事件的贡献较大,其次为PM2.5。由于4月4日甘肃境内的局地起沙,中国西北地区大部分城市PM10、PM2.5质量浓度升高,金昌、白银和兰州等城市PM10质量浓度几乎同时达到第二个峰值甚至超过了800 μg/m3。

2.1. 沙尘事件的发生和沙尘输送过程

2.2. 沙尘输送对下游地区空气质量的影响

-

本文基于个例分析了中国西北地区一次强沙尘过程。结果表明:FLEXPART-WRF模拟的气象要素能够较好地再现气象场的真实情况,HYSPLIT-4模式可以模拟沙尘气溶胶的输送轨迹[39],卫星数据和数值模式结合可以很好地解释沙尘气溶胶的爆发和输送过程。

合理、精确地确定沙尘暴发生的自然原因和人为原因是治理沙尘污染的关键所在。此次强沙尘事件主要包括两个过程:4月1~3日,翻越天山以及绕流的冷空气与沙漠地区的暖空气交汇形成冷锋,冷锋前的强烈抬升和冷锋后的强烈下沉[40],在新疆地区引发强烈的起沙。卷入大气的沙尘气溶胶随着西风向东输送至甘肃、青海、内蒙、宁夏和陕西等多个省份,引起了西北地区多个城市的PM10浓度升高,空气质量下降,能见度下降,对当地人民的交通运输和日常生活带来不利影响。4月4日,低压槽东移,槽后西北气流在特殊地形下得到加强,大风掠过植被稀疏的地表及农田引发较强的起沙,嘉峪关、张掖、武威和兰州等多个城市PM10和PM2.5质量浓度剧增,空气质量急剧下降,PM10是本次污染事件的主要污染物。本研究结果再次证明了天气形势是影响污染事件发生的根本因素[35-37],中国西北地区干暖的气候特征为沙尘爆发提供良好的环境因素和物质因素,人为活动干扰引起的土壤表面会增强沙尘暴的强度和影响范围。

短时间内两次起沙过程,加重了本次沙尘事件的影响程度,增加了其影响范围和持续时间。本次沙尘暴将大量的沙尘气溶胶卷入大气提供了充足的冰核,加上强盛的西南气流为降水提供了有利条件,在重污染过程之后(4月4~5日)甘肃南部产生降雪。沙尘气溶胶的间接辐射效应对降水、降雪的影响是我们今后研究的重点。

下载:

下载: