-

能见度不仅与航空、航海、陆上交通、摄影、天文观测以及军事行动等有直接关系,而且能够作为反映大气环境质量好坏的一个重要指标,与人民生活质量息息相关[1]。大气能见度的变化同时受自然因素和人为因素的影响:自然因素包括降水、雾、沙尘天气、光照条件等,人为因素主要指污染物排放所导致的空气浑浊度上升[2]。

随着社会经济的发展,很多地区能见度显著转差,从20世纪60年代开始,国内外学者开始对能见度变化趋势和成因进行研究。20世纪60年代 Holzwort等[3]对洛杉矶等地的大气能见度进行了分析,发现该地能见度下降主要是因为污染物排放的增多,而风是影响能见度的重要气象因子;接下来LEE[4]对英国大气能见度变化趋势进行研究时,发现1973年后英国能见度的改善是由于SO2排放量的下降。我国华北地区能见度问题在20世纪80年代以后得到国内学者的普遍关注,苏维瀚[5]、梁秀婷[6]、王淑英[7]等从大气污染物、气象要素等不同角度对华北地区城市能见度演变规律和影响因子展开研究,在对北京、呼和浩特城市能见度分布特征、变化规律和影响因子进行分析时指出,影响能见度变化的主要是相对湿度、风速、PM10和SO2,其中相对湿度、污染物浓度与能见度呈显著负相关,风速主要与能见度呈正相关,而从季节分布上来看,两地城市能见度均呈现出冬季偏低的态势。此外,在华北及周边大范围能见度变化研究方面,也有学者做了很多工作:范引琪[8]、张浩[9]、闫世明[10]、郭军[11]等分别对河北省、安徽省、山西省、环渤海等地区大气能见度的长期变化趋势进行了研究,结果表明,长期以来各个研究区域内总体能见度都呈下降趋势,而根据局地位置的不同,能见度的变化的长期趋势特征并不相同,如张家口、北京、承德、大同等地能见度在1995年后存在上升趋势,说明了华北及周边地区能见度变化的复杂性。

在对华北及周边地区进行能见度分析时,前人多采用累积百分率、Ridit中值[12]、“非常好能见度”等方法进行能见度变化的趋势分析,而能见度的变化随地理位置、时间阶段的不同存在差异,单从以上几种方法进行趋势分析较难直观表现华北地区能见度变化的不同典型变化特征,甚至会忽略掉重要的时间波动,因此本文采用经验正交函数分解将华北地区冬季长期能见度变化分解为不同模态,并逐一对其影响因素进行分析,进一步细化华北地区冬季能见度的变化特征及相关因素的影响,为改善华北地区空气质量提供科学依据。

全文HTML

-

地面观测数据(能见度、气温、露点、风速等)来自美国国家气候数据中心(NCDC)的综合地面小时数据集[13](ISH)。该数据集提供全球范围国际交换站定时观测数据,本研究提取其中53、54、57、58区相关测站1981~2017年冬季的地面观测数据。

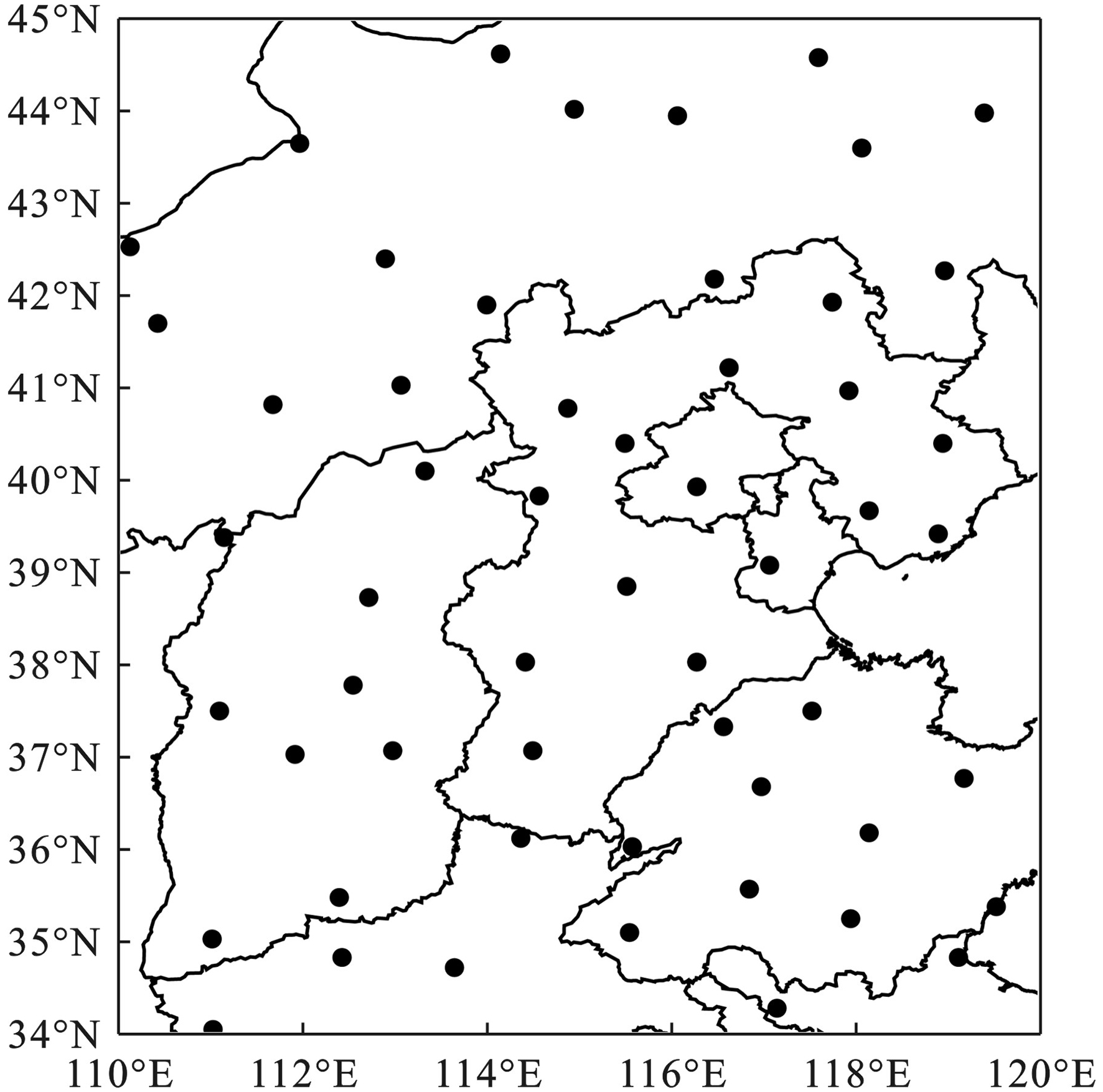

1981~2017年间有部分台站资料并不连续,因此舍去此类台站的数据。最后选取华北地区(110°~120°E,34°~45°N)55个台站的观测资料进行分析,研究区域及台站分布情况见图1。

文章采用定时观测中北京时间14时的能见度数据,主要出于以下3点考虑:能见度的观测在白天和夜间采用不同的方式,且清晨和傍晚光照条件差,对能见度的测量造成诸多不确定因素;早晨和夜间由于逆温层的存在使得污染物聚集,能见度的分布在一定范围内并不均匀,此时站点资料代表性较差;早晨易发生辐射雾。这些因素往往会在中午消散,因此选用14时的观测能见度数据作为当天的代表能见度。

此外在下文中分析能见度影响因子时还用到了时间分辨率为每日4个时次、空间分辨率为2.5°×2.5°的NCEP/NCAR再分析资料[14],以及2014~2017年冬季华北地区部分城市空气质量小时值数据。要注意的是本文所指的冬季为当年12月份及来年1、2月份。

-

经验正交函数分解(EOF)是一种应用广泛的统计学方法,LORENZ[15]首先引进到大气科学研究中。气象上的经验正交函数分解是针对气象要素场进行的,其基本原理是将包含多个空间点的要素场随时间变化(3D时空场)的过程分解为不同模态,每一个模态根据空间点的个数得到若干个特征向量(其空间分布为2D空间场)和时间系数(1D时间序列),模态的时间系数代表了该模态下气象要素场的时间变化特征,而特征向量正、负值的分布则表示这种时间变化特征的空间差异。各个模态彼此正交,代表了气象要素场多个相互独立的变化特征,提取合适的模态进行分析不仅能够直观地表现出气象要素的多种典型变化特征,还能极大地压缩数据,滤除“噪声”。

1.1. 数据选取

1.2. 研究方法

-

利用以上55个地面气象站冬季14时能见度观测资料,对1981~2017年冬季平均能见度距平资料矩阵进行EOF分解,并将结果按照方差贡献的大小进行排序,根据NORTH[16]提出的判别准则,EOF分解所得到的前5个模态显著独立,5个模态的方差贡献率和累计方差贡献率见表1。

EOF分解结果前5个模态的累计方差贡献百分比接近80%。第1模态所占方差贡献最大,达到35.09%,说明第1模态表现的能见度分布特征最为典型;第2、3模态所占方差贡献分别为18.93%和13.09%,也能表现较为典型的能见度分布特征;第4模态以后方差贡献占比较小,难以反映出典型的能见度分布,因此选取前3个模态(累计方差贡献67.11%)进行下一步分析。

-

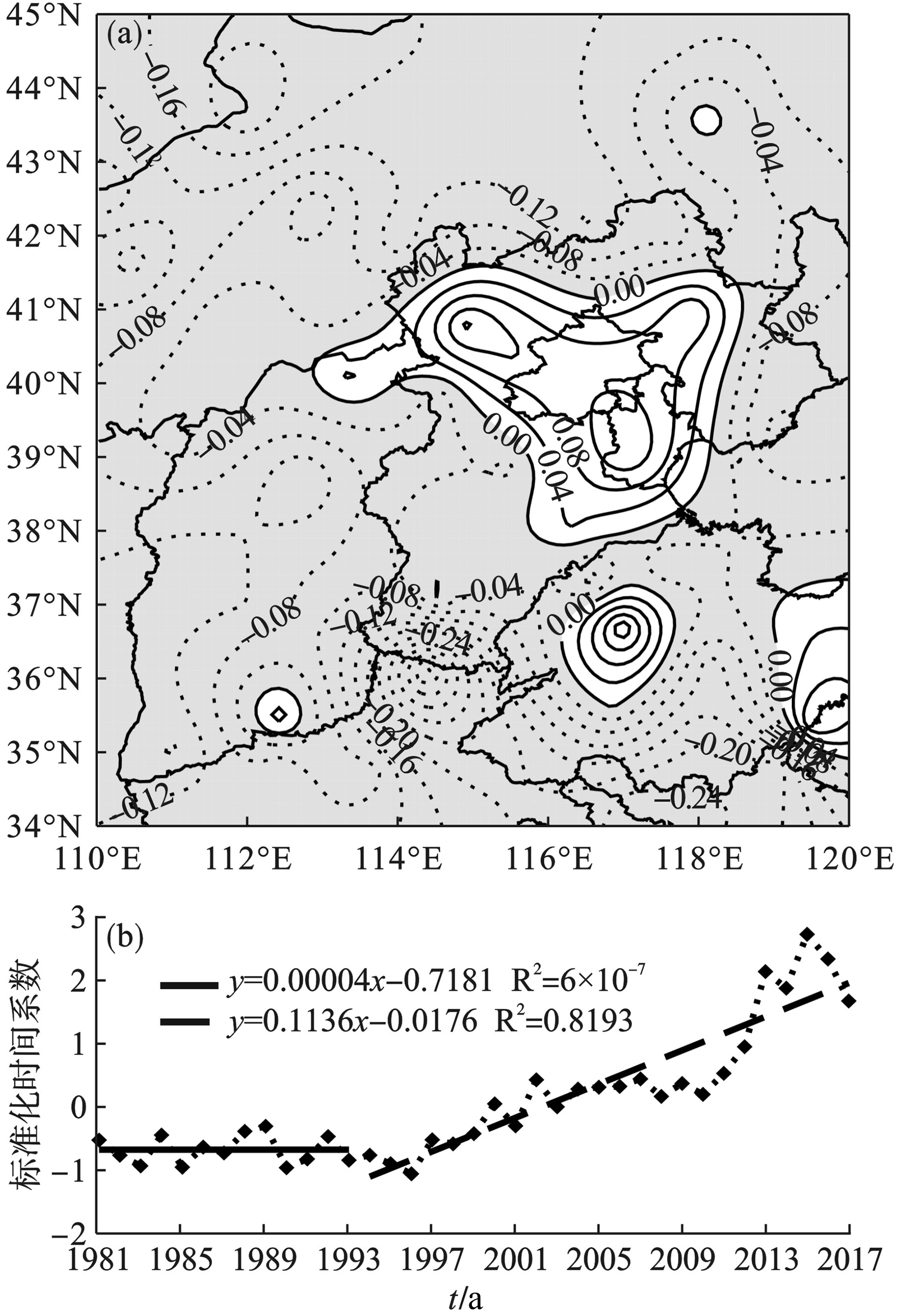

第1模态特征向量空间分布见图2a,大部分区域显示为负值,正值区集中在张家口、北京、承德、天津及其周边地区所构成的三角区域,山东济南、日照等地也有零星正值区分布。从第1模态特征向量空间分布来看,正、负值区域能见度变化趋势相反。图2b显示了第1模态标准化时间系数序列,反映出较强的线性趋势,20世纪90年代中期以后线性趋势尤为明显,说明第一模态主要体现了近37年华北冬季能见度变化的单一趋势:20世纪80年代至90年代初,时间系数上下波动稳定为负值,说明此次时间段内,第1模态特征向量正值区域能见度在37年中稳定偏低,负值区域能见度则稳定偏高;20世纪90年代中期以后,时间系数变化呈显著增长的趋势(通过0.01显著性检验),说明在这段时间内特征向量正值区域能见度显著增大,与此同时负值区域能见度显著减小;时间系数在21世纪初经历了由负转正的过程,表明在此以后特征向量正值区域能见度由偏低转为偏高,同时负值区域能见度变化则相反。

-

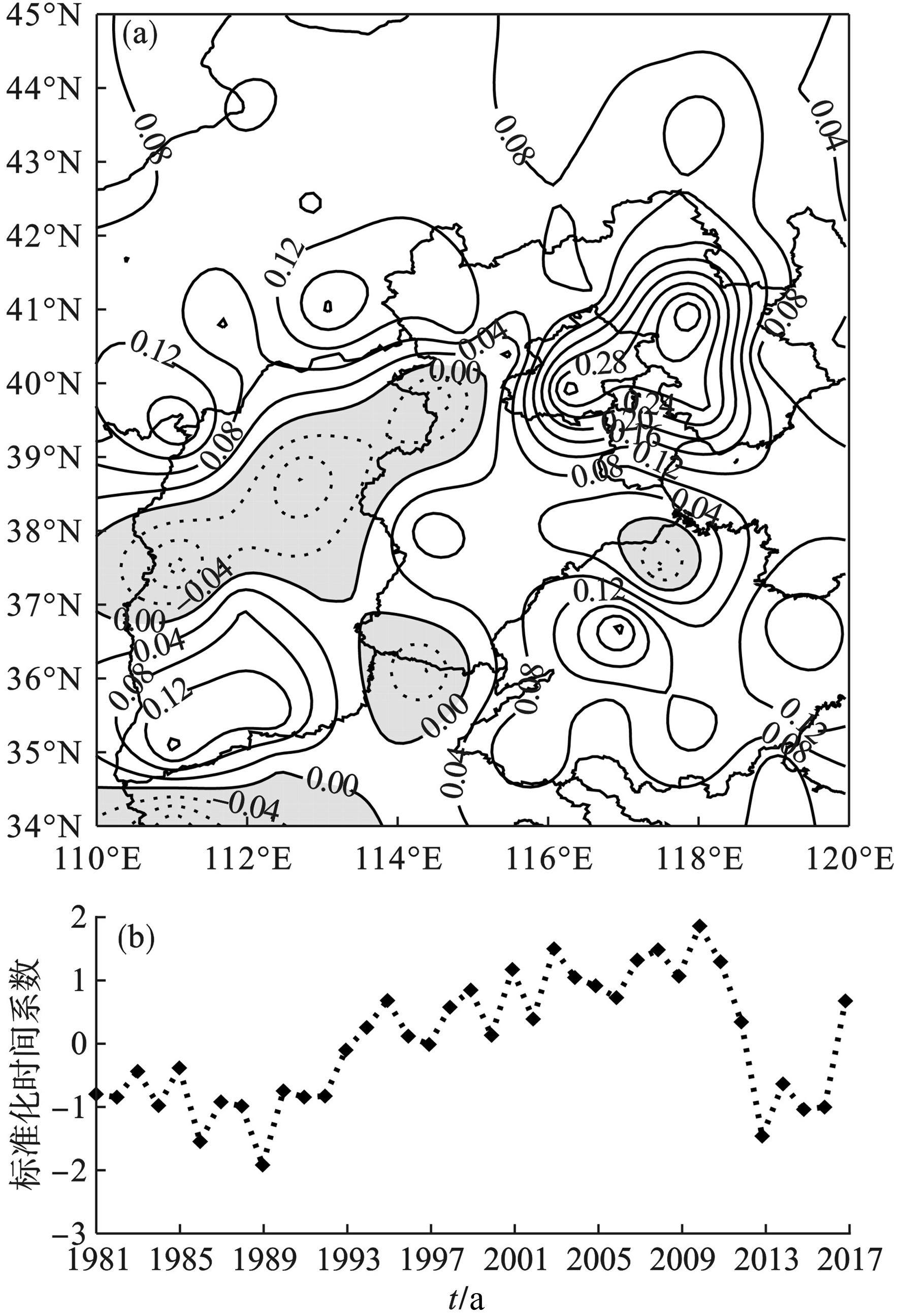

图3a显示了冬季能见度距平场EOF第2模态特征向量的空间分布。第2模态特征向量大部分为正值,说明在第2模态下,华北大部分地区冬季能见度变化具有相似的特点。结合图3b给出的第2模态标准化时间系数序列分析可知:在第2模态下,华北大部分地区冬季能见度在20世纪80年代和21世纪10年代前期呈现下降过程,而在20世纪90年代、21世纪的前10年和21世纪10年代中期经历上升过程,总体表现出低频波动特征。同时EOF第2模态特征向量的空间分布也存在小片负值区域,但负值区域特征向量值绝对值较小,普遍在0.08以下,说明第2模态下这些地区冬季能见度变化同正值区相比存在一定的差异但这种差异并不明显。负值区域主要位于山西省、豫西南等地,可能是因为此类地区位于吕梁山、太行山、秦岭范围内,受地形因素影响较大。

-

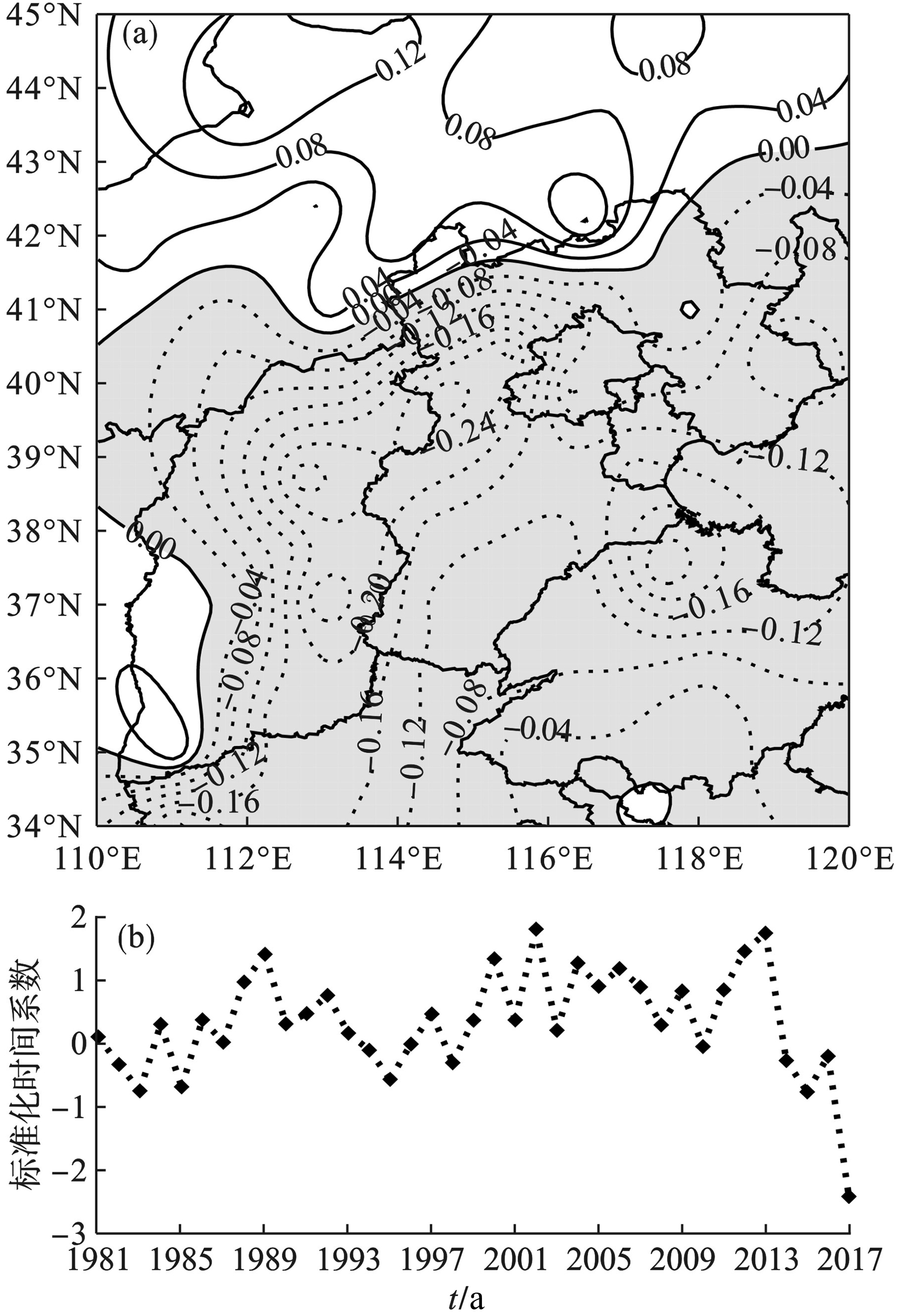

EOF第3模态空间向量分布(见图4a)体现出较明显的南北经向差异,正、负值区域主要以呼和浩特-大同-张家口-承德一线为界呈北、南分布,体现了第3模态下华北北部的内蒙古中部地区冬季能见度演变特征同华北中部、南部区域存在差异。同时,第3模态标准化时间系数(如图4b)与第1、2模态时间系数相比包含了更多的高频波动信号,主要反映了第3模态下华北地区冬季能见度的高频波动变化特征。

-

能见度反映了大气污染物和水汽的消光作用,一定程度上表征了空气污染程度。为了进一步分析能见度变化的影响因子,首先利用2014~2017年冬季14时华北部分代表城市(北京、呼和浩特、石家庄、太原、济南、郑州)的环境质量数据(PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3、CO浓度,CO浓度单位:mg·m−3,其余指标单位:μg·m−3)和相对湿度RH(单位:%)对能见度V(单位:m)进行Pearson相关分析。考虑到能见度与环境气象要素的非线性关系[17],对能见度数据取自然对数处理。结果表明,能见度取对数后与6个环境要素的相关性均通过0.01显著性水平检验,除与O3呈正相关关系外,与其它要素均呈负相关关系,其中与PM2.5浓度相关系性最好,6个代表站相关系数均在−0.80以上;与相对湿度的相关性也均通过0.01显著性水平检验,6个代表站相关系数均在−0.65以上。因此选用PM2.5浓度与相对湿度建立回归方程来量化污染物与水汽对能见度的贡献,结果见表2。

所有代表站的回归方程决定系数R2均在0.75以上,说明通过颗粒物浓度和相对湿度能较好地表示能见度。值得注意的是,颗粒物浓度的变化不仅与气象条件有关还与人为排放有直接关系。因此下文从污染物排放量和气象条件的角度解释37年来华北地区冬季能见度变化。

-

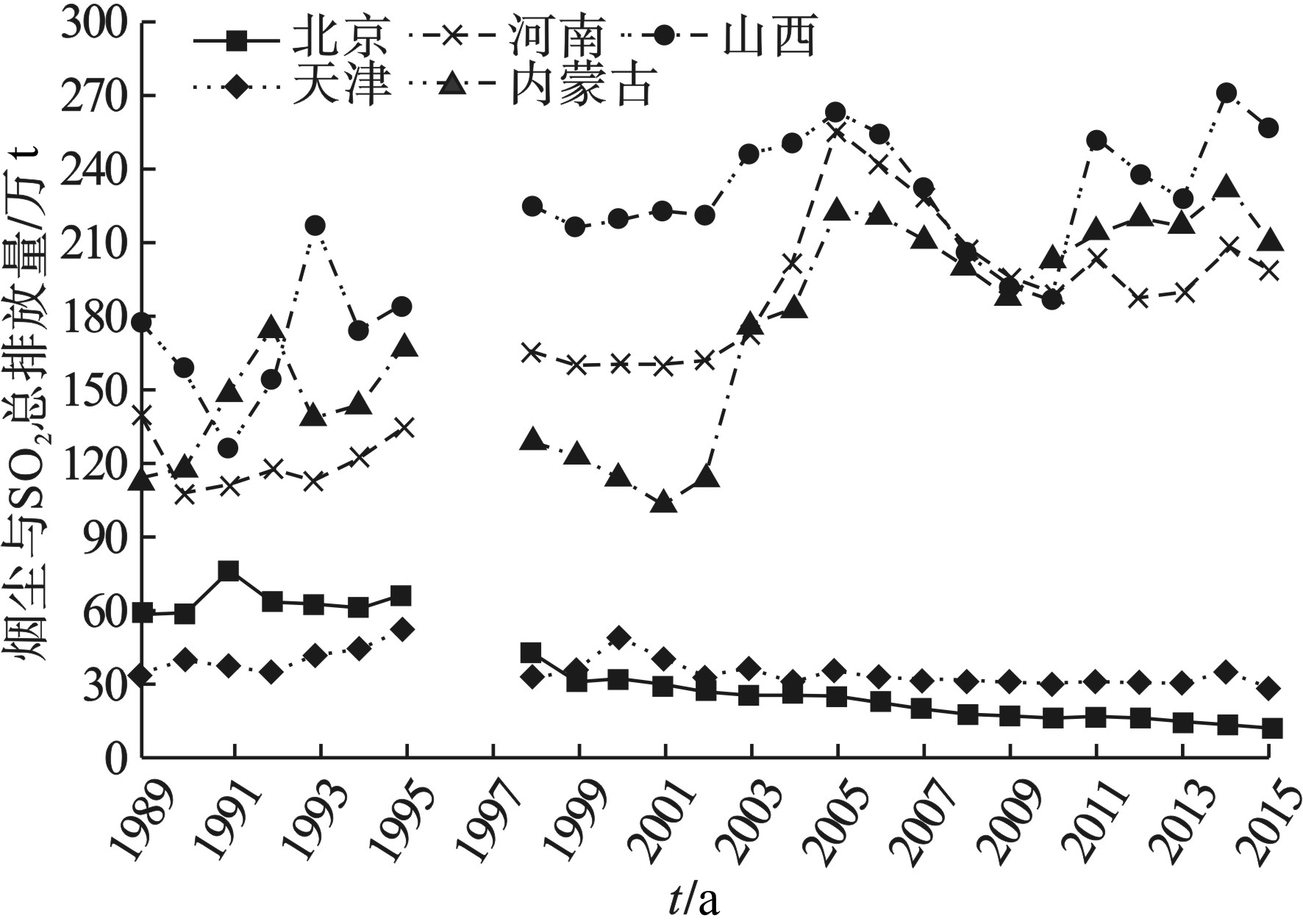

从第1模态特征向量空间分布来看,正值区多存在于以北京为代表的经济发展起步较早的区域,而负值区域经济活动相对落后,因此人为的污染物排放可能是导致上述能见度变化的主要原因。固态污染物中的PM2.5等气溶胶颗粒能直接影响大气能见度,而SO2等气体污染物则会通过化学途径生成硫酸盐等二次气溶胶进而影响大气能见度。综上分析,选取相关地区部分污染物排放情况做进一步验证。图5显示了第1模态特征向量正值区(北京、天津)和负值区(河南、山西、内蒙古)1989~2015年部分污染物排放情况(数值为烟尘与SO2排放量之和),数据来自环境专业知识服务系统(http://envi.ckcest.cn),期间缺失了1996、1997年的数据。

从5省市的烟尘和SO2的排放量上来看,北京、天津两地在20世纪90年代初,排放量均维持在较高的水平,20世纪90年代中期以后显著降低,总体保持下降态势,说明该地区污染物排放在20世纪90年代中期以后得到了一定的控制。将北京、天津两地排放量与冬季能见度第1模态时间系数进行相关分析,相关系数分别为−0.76和−0.56,均通过0.01显著性水平检验,因此第1模态特征向量正值区域冬季能见度在20世纪90年代中期以后得到改善。与此同时,其它3省烟尘和SO2的排放量总体呈上升态势。河南、山西、内蒙古3地排放量与冬季能见度第1模态时间系数的相关分析显示,相关系数分别为0.62、0.63和0.65,同样通过0.01显著性水平检验,这在一定程度上解释了第1模态特征向量负值区域冬季能见度的降低。

-

冬季能见度EOF第2模态特征向量空间分布大部分为正值,且华北地区地处东亚季风区,造成第2模态下能见度大范围一致变化的因素很可能是东亚冬季风的强弱变化。描述冬季风强弱就要涉及到冬季风指数,张自银等[18]在对比分析各类冬季风指数时,采用多变量经验正交函数分解对地面温度场、海平面气压场及中、高层风场进行了研究,发现东亚冬季风整体演变的线性趋势基本为零,与之对应的是,近地面要素场定义的冬季风指数呈增强趋势,而对流层中高层要素定义的冬季风指数呈减弱趋势,这就说明不同定义的冬季风指数有不同的侧重点,由于大气能见度属于地面观测资料,因此本文选用地面要素定义的冬季风指数来验证季风活动对能见度的影响。所选冬季风指数定义以及其与第2模态时间系数的Pearson相关系数见表3。

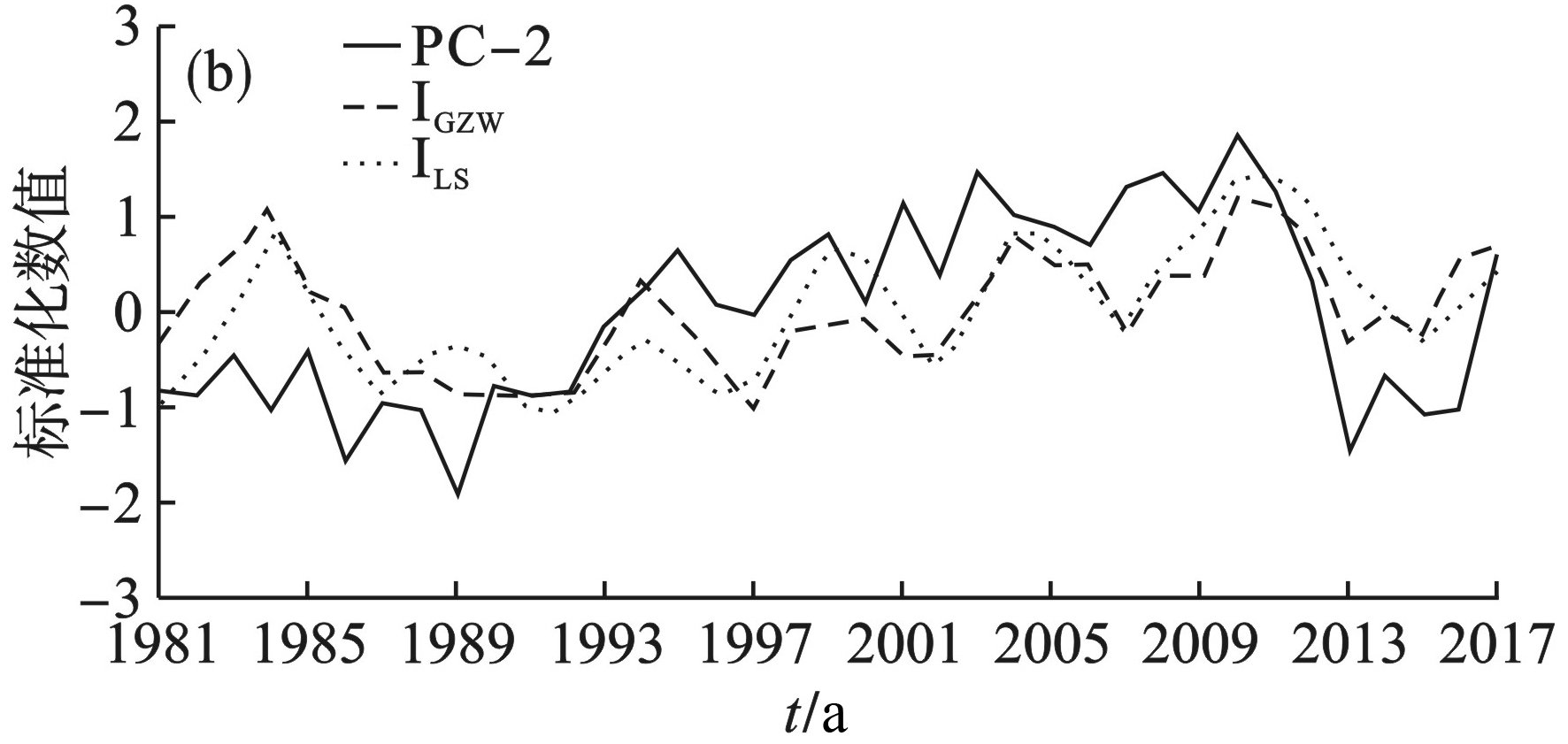

冬季风指数ILS、IGZW与第2模态时间系数呈显著正相关,相关系数分别为0.42和0.41,均通过0.05显著性检验,说明第2模态对应的能见度变化与ILS和IGZW所描述的冬季风强度关系较为密切,即第2模态下华北大部分地区能见度随着冬季风强度的增大(减小)而增大(减小)。图6显示了两种冬季风指数3年滑动平均以及EOF第2模态时间系数标准化序列(PC-2),三者的波动特征基本一致,均在20世纪80年代呈下降趋势,在20世纪90年代和21世纪的前10年呈上升趋势,21世纪10年代再次下降,且这种变化特征同华北黄淮地区冬季霾日数在20世纪80年代的增加和20世纪90年代至21世纪初的减少[21-22]呈现出较明显的负相关关系,这是因为冬季风强则华北地区寒冷干燥,北风分量较大,有助于PM2.5等气溶胶颗粒扩散,不利于雾、霾等低能见度(小于10 km)的天气现象出现,进而使能见度偏高,冬季风弱则反之。由上可知,冬季风活动的强弱是造成 EOF第2模态下能见度变化的重要因素。

-

对55个站点各年冬季的平均温度、风速及相对湿度,进行EOF分解,发现三种要素的主要模态(方差贡献分别为74.72%、25.25%、61.45%)均显示出与能见度第3模态反映的高频波动特征具有一定的相似性(相关系数分别为−0.16、0.71、−0.84,其中风速、相对湿度通过0.01显著性水平检验),因此能见度的高频波动特征可能是因为局地气象要素的波动导致的,而特征向量正、负值的经向分布则可能是由于气象要素对两类地区能见度的影响存在差异。因此,通过计算各站点37年冬季平均温度、风速、相对湿度与第3模态时间系数的相关系数来探讨局地气象要素变化对第3模态能见度高频波动的影响,结果见表4。

结果表明所有站点的相对湿度与第3模态时间系数的相关性均为正相关,大部分站点通过0.05显著性水平检验;风速与第3模态时间系数的相关性均为负相关,多数通过检验;温度与时间系数的相关性有正有负,大部分站点呈负相关,其中12个站通过检验,正相关的站点均未通过检验。

其中相对湿度通过检验的站点集中分布在第3模态特征向量负值区,未通过检验的站点分布在正值区(图略),说明在负值区相对湿度与能见度呈负相关关系(第3模态下负值区能见度变化与时间系数相反),即相对湿度增加可能导致气溶胶粒子吸湿增长或发生雾现象进而降低能见度,而在正值区相对湿度与能见度的相关性并不显著,这与正值区人口较为稀疏,污染排放带来的气溶胶粒子较少,且不易发生雾现象有关[23-24];温度通过检验的站点也集中分布在第3模态特征向量负值区,未通过检验且P值大于0.5的站点分布在正值区(图略),说明在负值区温度与能见度呈现出一定的正相关关系,即气温升高可以使湍流活动加强、边界层高度增加,有利于污染物扩散,能见度也随之上升有利于污染物扩散,能见度也随之上升[25],而在正值区同样因为污染物较少,使得温度与能见度几乎无相关性。风速通过检验和未通过检验的站点分布与特征向量正、负值区域不存在对应关系(图略),但大部分站点通过检验,说明风速与能见度在第3模态正值区域呈负相关,在负值区域呈正相关,这是因为风速增大常常在正值区(内蒙古中部)带来沙尘天气降低能见度[26],而在负值区域使得污染物扩散提高能见度,反之,正值区不易出现沙尘天气,能见度高,负值区域污染物不易扩散,能见度低。

2.1. 华北地区冬季能见度的三种典型变化特征

2.1.1. 能见度趋势变化特征

2.1.2. 能见度低频变化特征

2.1.3. 能见度高频变化特征

2.2. 影响因子分析

2.2.1. 能见度与污染物和湿度的关系

2.2.2. 污染物排放量的影响

2.2.3. 东亚季风的影响

2.2.4. 局地气象要素的影响

-

本文利用华北地区冬季地面常规观测数据、NCEP/NCAR再分析数据以及城市环境质量数据,采用经验正交函数分解、回归分析、相关分析等方法,揭示了近37年来冬季华北地区能见度变化的3种典型特征并分析了原因。

趋势变化方面,在20世纪80年代至90年代初期,华北全区能见度变化不大,北京、天津等区域能见度处于37年中的较低水平,其它区域处于较高水平;而20世纪90年代中期以后,前者能见度有所上升并在21世纪初完成较低水平向较高水平的转换,而后者能见度变化趋势则相反,这种因地而异的能见度变化趋势与前者污染物排放的减少和后者排放的增加有关。除趋势变化外,华北大部分地区冬季能见度呈先下降后上升再下降的低频波动特征,其转换时间在20世纪80年代末和21世纪10年代初,这种变化特征与冬季风活动强度的变化有很好的一致性,冬季风变强(弱)则能见度增高(降低)。能见度高频波动变化主要受温度、相对湿度、风速等局地气象要素的影响,且这种影响在华北北部和华北中、南部存在差异:华北中、南部相对湿度与能见度呈显著负相关,温度与能见度显示出较弱的正相关关系,风速与能见度呈显著正相关,而华北北部能见度与温度、相对湿度的相关性并不显著,与风速呈负相关关系。

下载:

下载: