-

义乌市位于浙江省中部,金衢盆地东缘,属半丘陵地带,市域总面积1 105.0 km2。义乌市商贸发达,是浙江省经济高速发展、人口密集的县级市,也是浙中地区重要的交通枢纽。义乌市多年平均水资源总量为8.2亿m3,按照常住人口约123.4万计算(2010年第六次全国人口普查数据),人均水资源占有量约665 m3,远低于全国平均值的1/3,由于区域水资源承载力不足、水资源短缺尤其优质水资源缺乏,且现有水资源的利用水平不高等问题导致乌市成为典型的水资源型、水质型缺水城市,这也严重影响和制约着义乌市经济社会的可持续发展[1]。

义乌市域河流属钱塘江水系,境内主要有东阳江、大陈江和洪巡溪, 属山源型、雨源型河流,源短流急,暴涨暴落,储水能力差且水质不稳定,导致水资源利用难度大[2]。在此背景下,构建以水库群为基础的水源地供水保障体系成为义乌水资源利用模式的首要选择,但现状水库水源地分布较分散,主要分布在义乌城区周边的低山、丘陵区,各水库库容规模能基本满足城市供水水源的需求,在丰水、平水期间可正常供水,但在枯水期由于来水不足、调蓄能力差、河流水质较差等原因导致供水能力不足。目前,义乌市小型以上水库107座,总库容2.32亿m3,正常库容1.65亿m3[1],其中作为饮用水水源地水库主要有横锦水库(位于东阳境内)、八都水库、柏峰水库、卫星水库、长堰水库、枫坑水库、巧溪水库、王大坑水库和岩口水库等。但水库受到地表径流汇入的显著影响,导致库区水质不稳定,各水库均呈现出富营养化加重的趋势,主要因为水库上游农村生活污染及农业面源污染等造成入库溪流水质受到污染所致,其中以岩口水库最为严重。

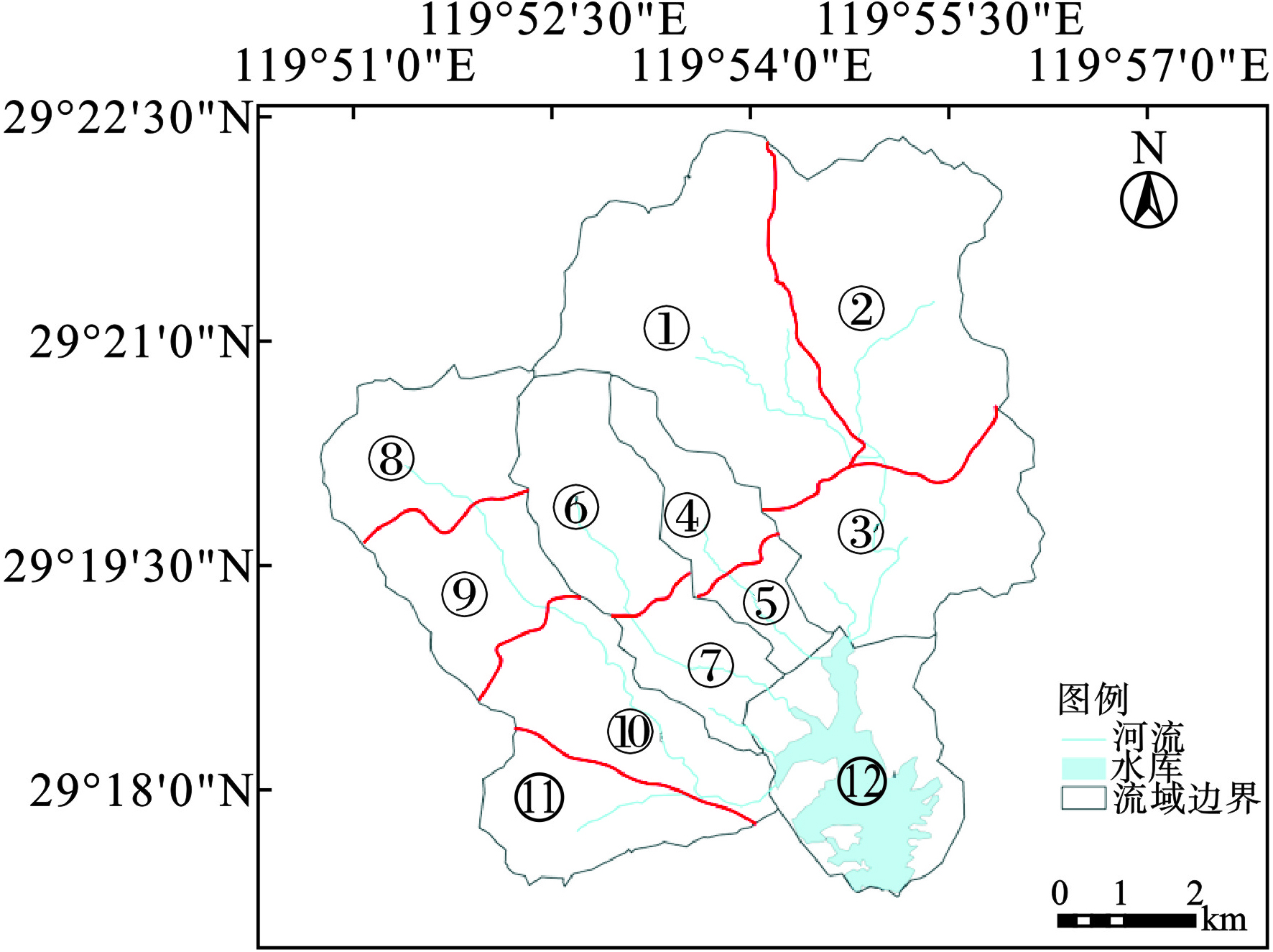

岩口水库是义乌市内最大的饮用水水源水库,位于义乌市上溪镇岩口村,其所在河流为钱塘江流域东阳江支流航慈溪上游,坝址以上合计控制流域面积54.74 km2,总库容3 590万m3,正常库容3 140万m3。岩口水库是以供水、灌溉、防洪为主,结合发电、养鱼等综合利用的中型水利工程,尤其承担着上溪镇、义亭镇和城西街道部分区域内约30万人口的供水任务。岩口水库一级水源地保护范围内的现行水质管控目标参考《地表水环境质量标准:GB3838—2002》[3]中Ⅱ类水标准,但库区水质处于轻到中度富营养化水平,且波动较大,并间歇性暴发藻华,如2011年9~11月期间发生大面积蓝藻水华,严重影响到周边居民饮水安全[4]。因此,针对岩口水库水源地保护和水质提升的科学施策,对改善区域内居民人居环境质量和饮用水安全保障都至关重要。

本文针对岩口水库水源地地表水环境污染现状,结合现场调查与数据资料分析等手段,对水库水质污染的来源及其时空变化特征进行系统解析与科学评估,在此基础上提出针对岩口水库水源地保护与水质提升的综合治理策略,为保障义乌市饮用水供水安全,构建义乌市五水共治2.0中水库型水源地的保护与水质提升长效模式提供科学依据。

全文HTML

-

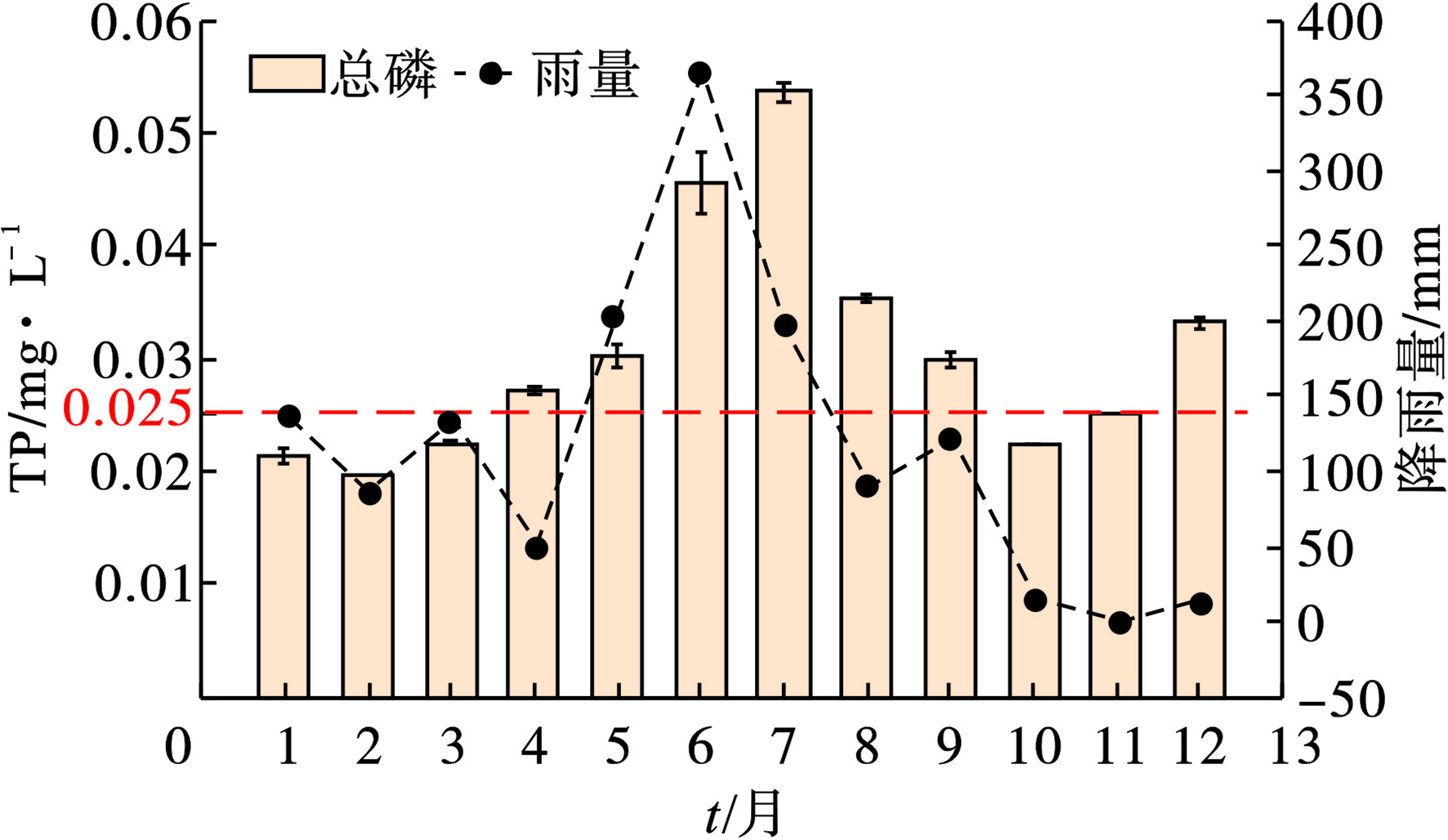

自2011年9~11月,岩口水库发生大面积蓝藻水华[4],截至目前,每年4~11月期间岩口水库都会不定期发生间歇性藻华事件,严重影响到周边居民饮水安全,引起了当地政府和公众的高度关注。藻华的发生与水库水质长期处于富营养化水平有直接关系,深水型湖库中总磷被很多研究认为是藻华发生的主要限制因子[5-6]。多年监测数据显示,岩口水库水体大部分水质指标能够满足地表水Ⅱ类标准,但水中总磷存在超标现象,甚至间歇性出现Ⅳ类水平,尤其库区水质受到降雨地表径流的影响十分显著,更加导致水质不稳定。库区磷浓度的变化与降雨量变化规律基本一致,说明库区水质主要受降雨影响,丰水期外源地表径流中污染负荷输入是库区水质污染的主要风险源,见图1。

2011~2018年,岩口水库年均入库流量4 141.51万m3,出库流量3 774.93万m3,年蒸发量276.9万m3,按照《地表水环境质量标准:GB3838—2002》[3]中湖库Ⅱ类水标准,参考《水域纳污能力计算规程:GB/T25173—2010》[7]计算得到岩口水库总磷环境容量为1.04 t/a。但由于水库4~9月泄洪量显著增加,尤其7~9月出流量大于入库流量,导致水库环境容量的月际变化明显。

每年春、秋季节水体中叶绿素a浓度常超过25 μg/L,优势种群为蓝藻,这也导致水库每年4~10月期间存在间歇性藻华暴发的风险。岩口水库丰水期库尾平均水深在5 m左右,库中和库坝在10 m左右,藻类生物量集中在水深4 m范围内,尤其是2 m左右藻类生物量最多,见图2。

-

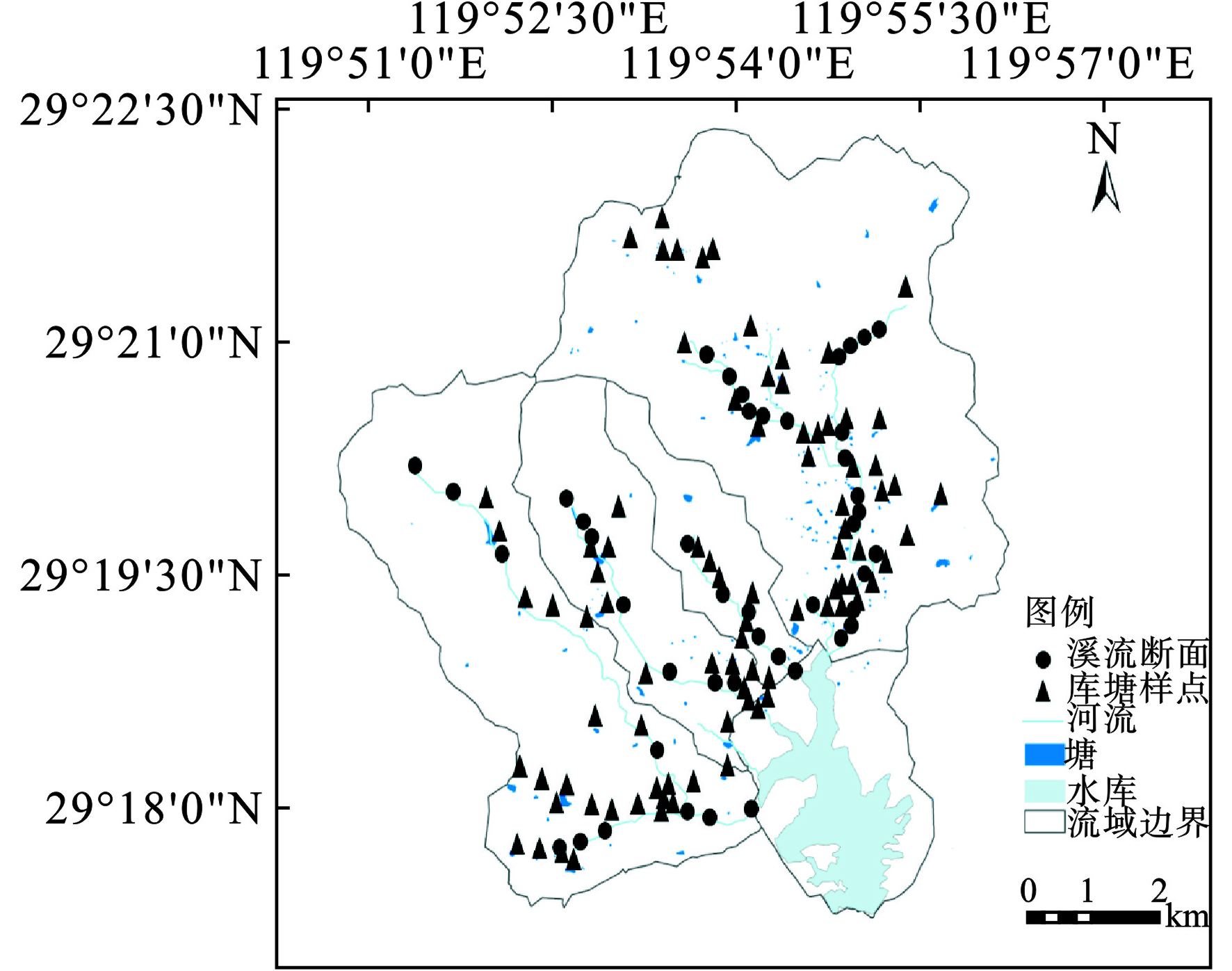

降雨及其产生的径流是岩口水库唯一的补水来源,因此岩口水库的水质受到集水区内的地表径流影响十分显著,本研究中分别对水库上游集水区域内地表溪流和库塘类地表水进行了取样和现场监测:溪流断面73个、水塘90个,见图3。

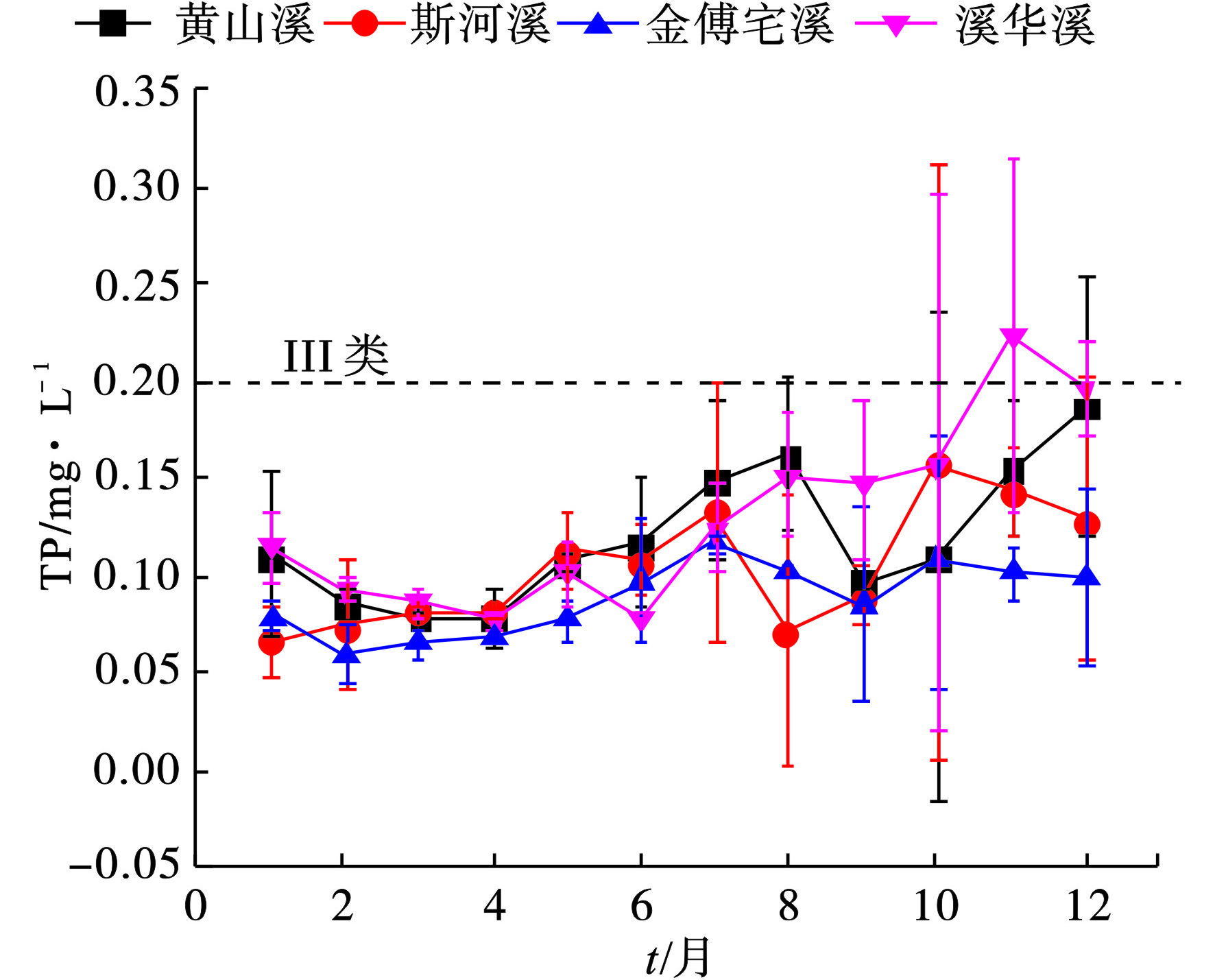

岩口水库共有4条主要的入库溪流,由北向南依次是黄山溪、金傅宅溪、溪华溪和斯何溪,其中黄山溪流域面积和流量最大,其次是斯何溪、溪华溪和金傅宅溪。现阶段,4条主要的入库溪流仍缺乏相关的水质管控标准,总磷浓度基本在地表水Ⅲ类水平,结果显示,四条溪流从1~12月总磷浓度逐渐增大,其中,溪华溪磷浓度相对较高,见图4。而集水区内分布众多的水塘水质参差不齐,从Ⅱ至劣Ⅴ类都有出现。总体上,下游区域因人为活动和农业用地较多,导致地表水系水质较差,上游区域的溪流和山塘水库等水质情况较为良好。

更重要的是,由于降雨导致的地表径流水量骤增,同时水质急剧变差,包括降雨后地表水浊度明显升高。以60 h内平均降雨量120 mm时的黄山溪为例,雨后12 h监测数据表明,同一监测断面水量由降雨前的0.46 m3/s,骤增到8.54 m3/s,同时浊度由<50 NTU,增加到>700 NTU。

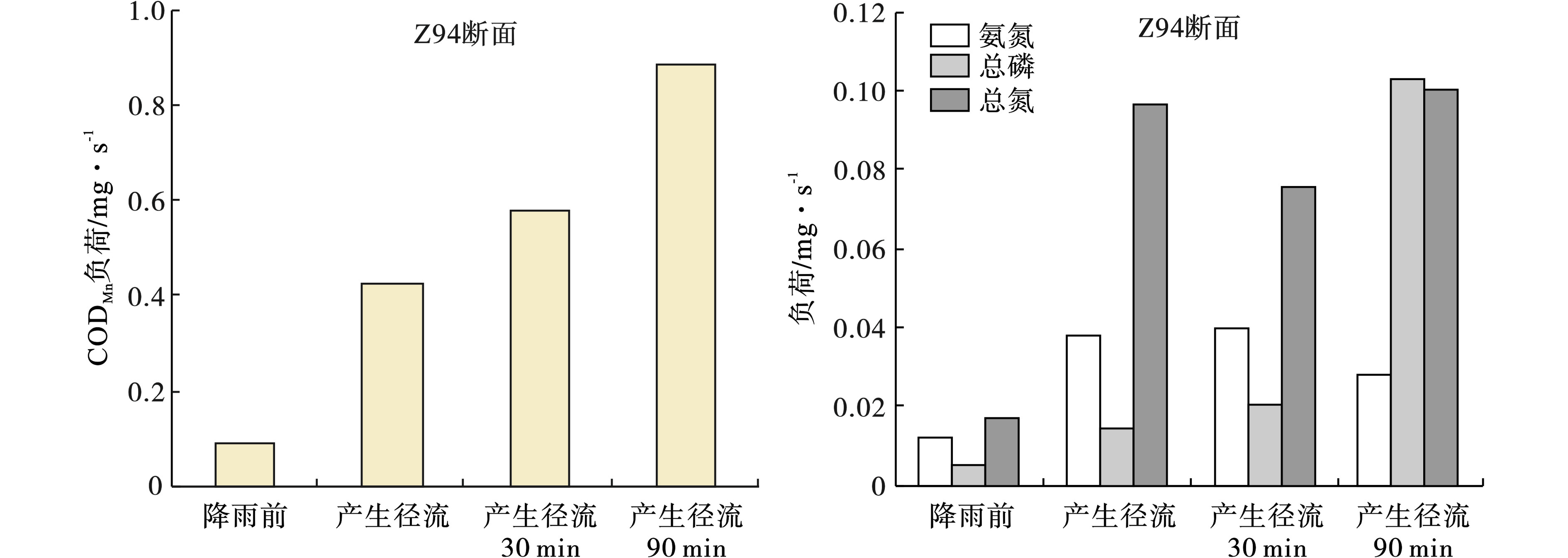

此外,降雨前与降雨产生径流至90 min内的水质变化,见图5。

随着降雨径流的产生,同一断面的水质指标包括CODMn、NH3-N、TP和TN均明显升高,该结果表明,降雨过程中对水系周边地表的冲刷携带了大量的污染物进入河流,其中颗粒态污染物是主要形态,这些污染物随入库溪流最终进入岩口水库,这可能是导致水库水质污染的主要来源。研究中以2019年台风“利奇马”降雨过程中黄山溪各断面水质和水量监测数据为基础,初步估算了60 mm/12 h的降雨强度对黄山溪水量和水质的影响,发现黄山溪入库水量增加31万m3,总磷负荷输入约1.8 kg。

1.1. 富营养和与藻华是库区水质主要风险

1.2. 降雨径流是影响集水区地表水系水质的主要因素

-

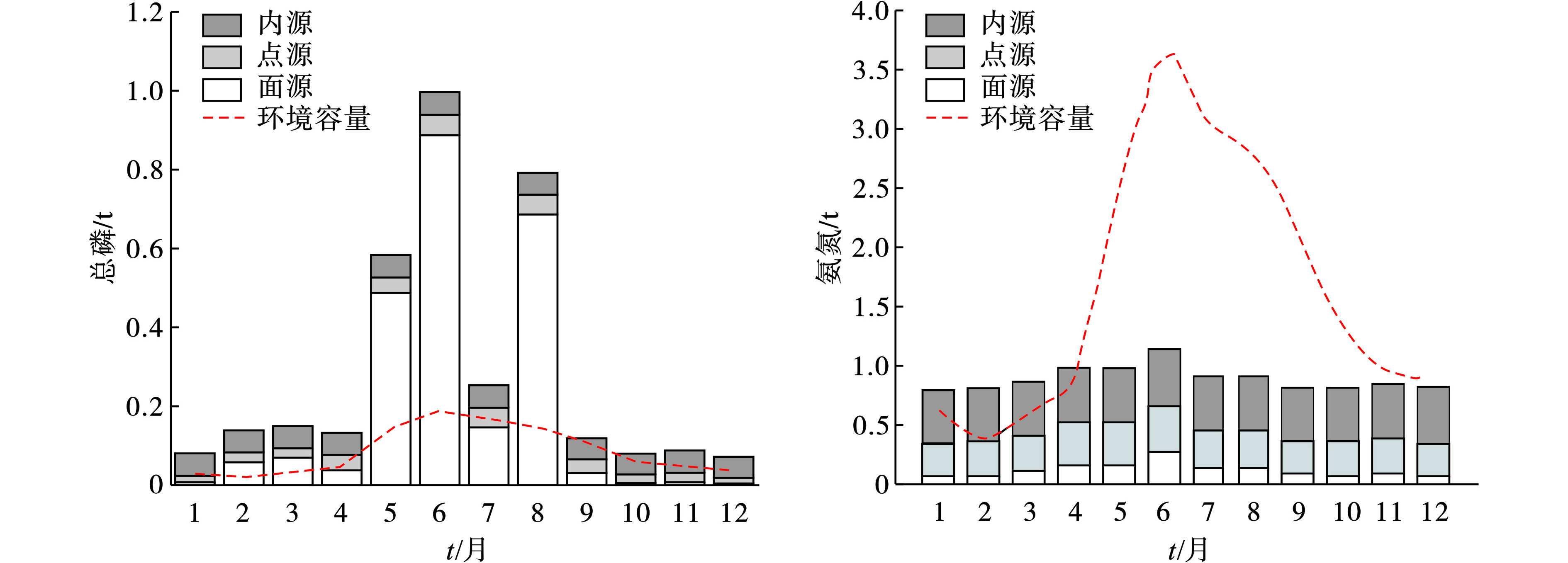

为了进一步探明水库水质污染的主要来源及不同污染来源的贡献率,2019年和2020年期间,通过对岩口水库库区及集水区(58 km2)范围内的农村点源、农业面源以及入库溪流的污染负荷情况进行充分调查研究,初步明确了内、外源污染的时空分布特征及其对水库水质污染贡献,见图6。

结果显示,现阶段岩口水库水质污染来源主要是外部输入为主,其中岩口水库总磷污染负荷中,外源污染输入占81%,内源释放占19%;氨氮污染负荷中,外源污染输入占48%左右,内源释放占52%。外源污染中农业面源是最主要来源,其次是上游农村生活点源。与此同时,水库磷的污染负荷已经超过水库自身的环境容量,也说明外源污染负荷的输入是水库水质持续恶化的主要原因。

-

在空间分布上,将岩口水库集水范围空间划分为5个子流域,包括黄山溪流域、金傅宅溪流域、溪华溪流域、斯何溪流域和库区流域,并将每个流域根据人口分布、汇流特点和污染物负荷进一步划分为12个小区,见图7,以便后期对高风险污染区进行重点防控和关键节点控制。结果表明,黄山溪流域的氨氮和总磷均对岩口水库的污染负荷贡献最大,分别为50%和44%,见表1。

黄山溪流域对岩口水库的污染负荷贡献主要因为该区域面积最大,农业用地分布最广,汇集的雨水量最大。

时间分布上,按照各月核算各区域对岩口水库的污染负荷贡献情况如图6,降雨集中的4~8月为岩口水库受到NH3-N和TP污染的主要月份,因为4月中下旬开始进入梅雨季节,总降雨量较大。全年累计平均入库外源NH3-N和TP总量分别为3.98和2.84 t/a。除了降雨外,区域内的人为活动如3~4月的桃花旅游节会导致相应月份出现较高的外源污染负荷。总之,外源污染中生活污水和农田面源为污染物的主要来源。

-

底泥承担着外源污染物的沉积和向水体释放的双重角色,并在一定条件下相互切换,在水生态系统的物质循环和能量流动过程中发挥着重要作用[8]。内源氮、磷含量的变化是氮、磷沉积和释放两个过程动态平衡的结果[9],阐明底泥中氮、磷含量及变化规律在防控内源污染释放及富营养化过程中具有重要意义[10-11],一般而言,富营养化程度越高的湖库中,其底泥中的氮、磷含量越高[12]。本研究发现岩口水库底泥0~60 cm深度范围内,总氮和总磷均存在不同程度的污染,且总氮的污染程度高于总磷。调查过程中对底泥中氨氮和总磷的释放进行了静态模拟实验,结合该实验结果,按照对水库底泥的氨氮、磷释放潜力进行估算结果见表2。

调研结果与已有岩口水库相关文献[13]结果一致,且底泥中有机质主要来源于陆源性污染物,进一步证明了外源污染输入是岩口水库水质污染的主要来源。

2.1. 外源污染贡献

2.2. 内源污染贡献

-

针对水库水源地保护区现状,建议现阶段岩口水库应以“先控外源、再治内源”为基本原则,尤其是优先削减外源磷污染负荷,以农村点源与面源的源头削减-过程控制-末端处置为总体思路,构建以梯级多水塘系统为核心的多级屏障污染控制技术体系,具体包括了生活污水源头削减-强化收集-终端处置,农业面源生态恢复-多级屏障控制技术,规范管理-科学预防-合并处置技术,流域生态水系网络构建,生态湿地-滞蓄系统提升技术,实时监控-智慧化管理平台构建和红线规划-水资源优化调度七大核心技术,为实现库区人居环境、水资源和环境协调发展的目标提供技术保障。

-

本研究数据显示,岩口水库农业面源污染导致的总磷污染占外源全部总磷输入的64%以上。结合岩口农田分布及耕作特征,建议农耕模式与施肥减量相结合,同时在关键区域实施农田排水系统改造、溪流岸带整理、功能湿地建设和生态恢复等近自然修复,实现区域面源污染源头削减和过程控制;对主要入库溪流开展综合整治措施对污染物在传输过程中进行逐级削减;最后,结合入库河流末端现有湿地系统如黄山溪湿地、斯河溪湿地与库尾水位波动区,构建库尾前置库生态净化系统,最终保障入库水体水质达标。

-

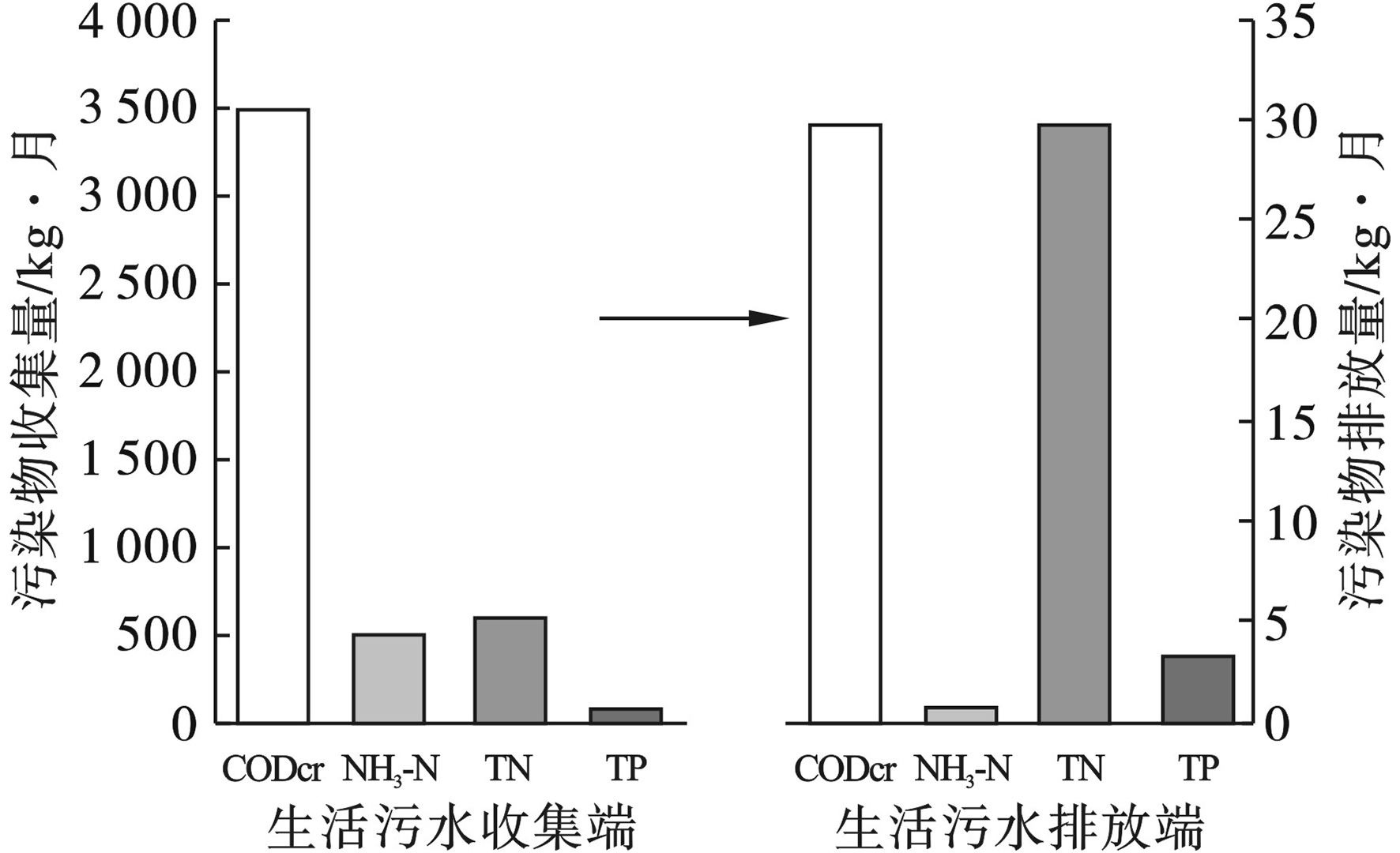

本研究中,岩口点源污染中生活污水占最大比例(氨氮75.3%、总磷62.3%)。虽然该区域污水网覆盖率达到90%以上,但由于居民习惯在塘、溪中直接洗涤,加上现状污水管网存在“跑、冒、滴、漏”等现象,导致污水管网不能实现日常生活污水全收集,导致部分生活污水的排放,见图8。

由于部分生活污水可能通过地表径流汇入水库,建议针对生活点源污染治理首先从管理方面应加强居民节水意识,调整生活用水习惯,杜绝塘溪内洗涤的污染现象,再结合污水管网排查整治、重点村庄雨污分流、农村污水终端改造提升、管网溢冒治理和区域内垃圾、散养家禽污染整治等措施,实现生活点源污染负荷的削减。

虽然有效控制外源污染的输入是保障水库水质安全的必要基础,但目前国内外很多案例[14-15]也明确显示,在外源得到有效控制后,内源污染释放也会导致水库或湖泊长期处于富营养化状态这种恢复的迟滞效应甚至可以长达几十年。因此,建议当实现外源污染输入的有效控制后,持续监测1~2年以彻底更新水库库容,届时科学评估水库水质改善情况和底泥内源释放风险,论证采取底泥清淤等措施减少内源污染负荷的可行性和必要性。此外,从流域水平上优化水系网络格局,提升流域水环境自净能力和水量滞蓄能力也是岩口水库水量和水质保障的重要途经。岩口区域地表水系中溪流与坑塘众多,见表3,呈明显点-线分布特征,格局纵横交错,建议以优化岩口集水区现状水系格局为基础,以降低区域污染负荷、提升区域水环境容量、增强区域环境净化功能为目标,提出在岩口上游构建岩口流域梯级生态水系格局,对每个主要流域进行污染高风险区域划分,明确关键控制区和节点,并制定梯级水质控制目标,最终保障入库污染负荷控制在水库环境容量阈值以下。

3.1. 针对面源污染的治理策略

3.2. 针对点源污染的治理策略

-

文章以岩口水库多年数据资料的分析和多次现场调研为基础,明确了岩口水库水质目标及现状问题,对水库污染来源时空动态规律进行了充分调研和科学解析,对现阶段岩口水库水质污染的内、外源各自的贡献进行了定量化分析,据此提出现阶段岩口水库水质提升“先控外源、再治内源”的基本原则。此外,研究中重点分析了岩口水库外源污染负荷的时空分布特征和规律,并提出针对不同外源污染类型的“源头消减-过程控制-末端处置”的多级屏障综合治理策略。本研究结果可为后续开展针对性的治理方案和工程技术措施提供科学依据,同时将对义乌市构建以水库群为基础的供水保障体系成为义乌水资源利用模式具有重要的意义。

下载:

下载: