-

自1973年“无废”(Zero Waste)理念首次提出以来,多个国家和地区相继开展了实践探索[1-2]。1995年,澳大利亚堪培拉市颁布《零废弃物2010年议案》,成为首个将“无废”作为官方目标的城市[3]。进入21世纪以来,一些发达国家和地区纷纷提出“无废”发展愿景。2018年,在我国加入的应对气候变化的国际联合组织C40城市集团中,有23个城市联合发布了“建立无废城市”的宣言,其中,8个城市已明确提出了技术路线和建设方案[4]。2018年底,国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》[5],标志着我国正式启动“无废城市”建设。该试点工作启动以来,我国逐渐形成了一批可复制推广的模式,为在全国深入开展“无废城市”建设积累了经验。2021年12月,生态环境部发布了《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》[6],这标志着我国“无废城市”建设已进入新阶段。

相比其他类别的固体废物,一般工业固体废物具有产生量大、种类多、资源属性低等特点,其造成的污染往往具有隐蔽性、长期性、延迟性[7]。因此,一般工业固体废物环境管理是固体废物环境管理的重要组成部分,也是“无废城市”建设的重要一环。一方面,推动区域工业高质量发展,推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长,是建设“无废城市”的重点任务之一[8];另一方面,“无废城市”建设中的一般工业固体废物领域涉及到不同理念的有机融合、多个部门的通力合作,涉及范围广、主体多,难度大。因此,做好一般工业固体废物环境管理,对“无废城市”建设具有重要意义。本研究通过分析近10年我国一般工业固体废物的产生和利用处置状况,梳理相关工作基础,识别我国一般工业固体废物环境管理存在的问题,进而提出“碳中和”及“无废城市”背景下一般工业固体废物环境管理的新策略,以期为我国“十四五”时期深入推进“无废城市”建设,积极助力减污降碳提供参考。

-

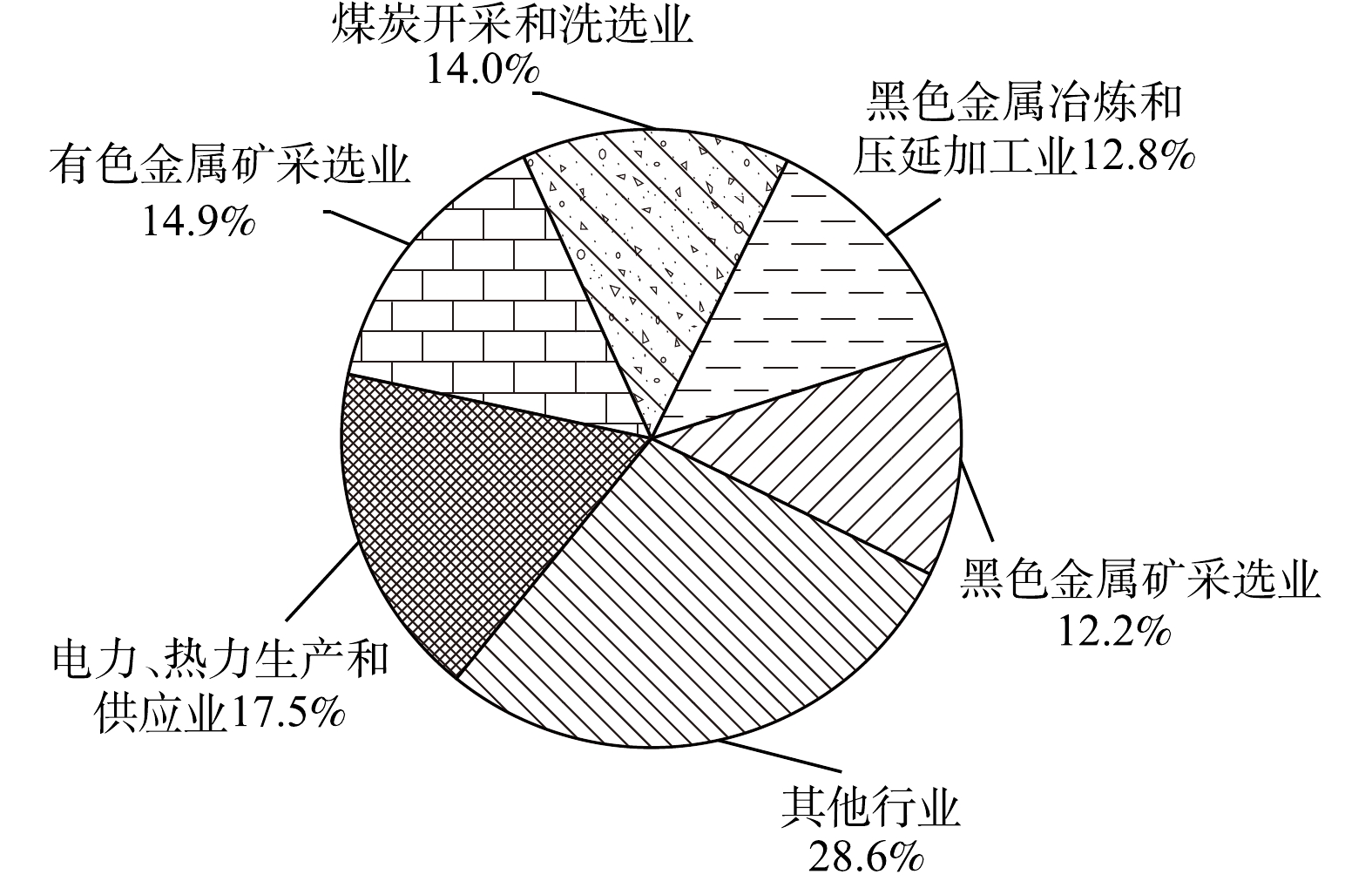

我国一般工业固体废物产生量2009年至2019年期间整体呈上升趋势,年均增长率为8.0%(图1)。我国万元产值一般工业固体废物产生强度自2011年开始整体呈下降趋势,近5年稳定在每万元1.5 t以下。这表明,近年我国在产业结构调整、绿色发展等一般工业固体废物源头减量方面取得了积极的进展。我国一般工业固体废物综合利用量从2009年的13.7×108 t增长至2019年的23.2×108 t,年均增长率为5.4%。尽管近年来我国一般工业固体废物综合利用量稳步上升,但因产生量增速较快,故导致综合利用率呈下降趋势,综合利用水平仍有待提高。

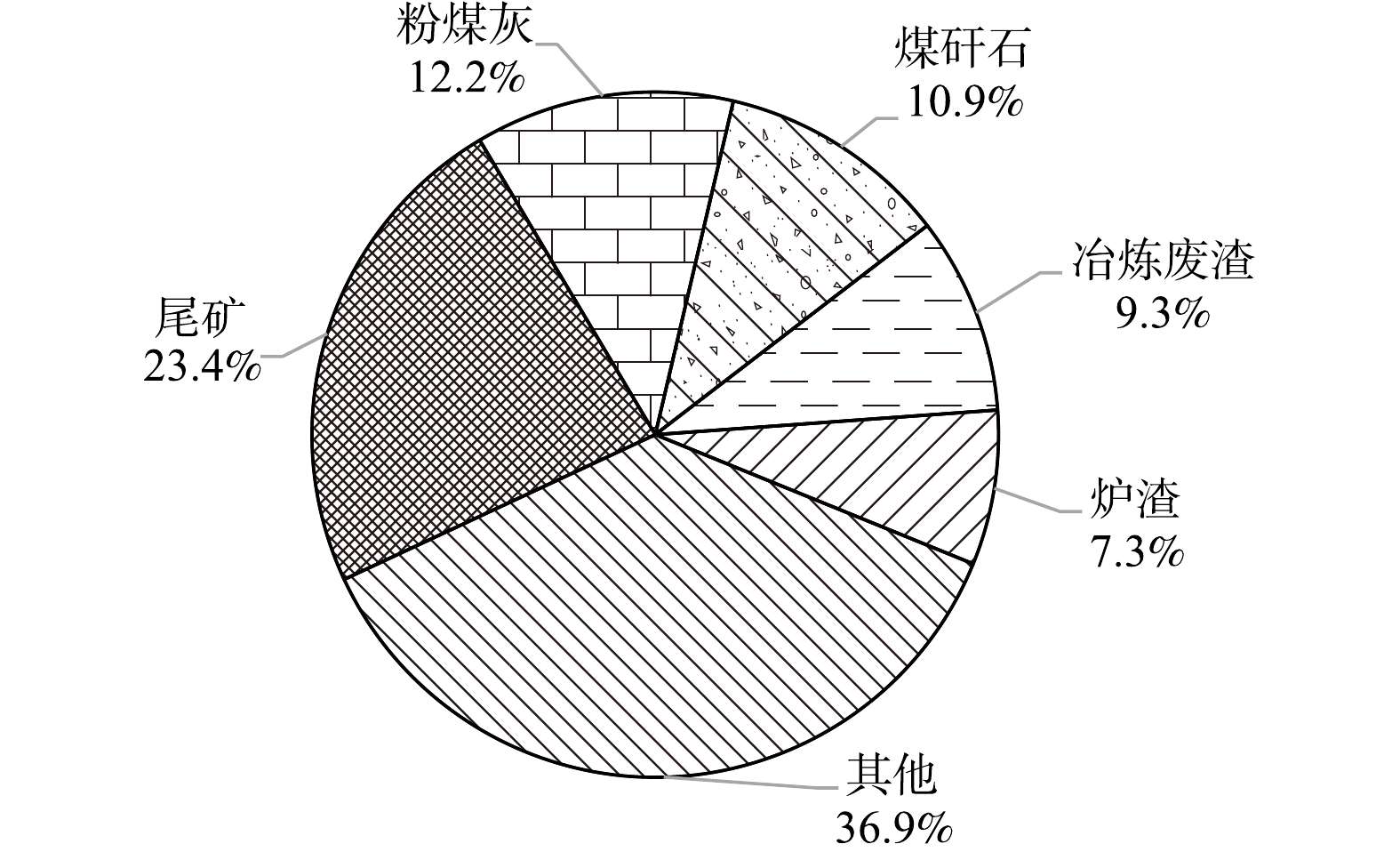

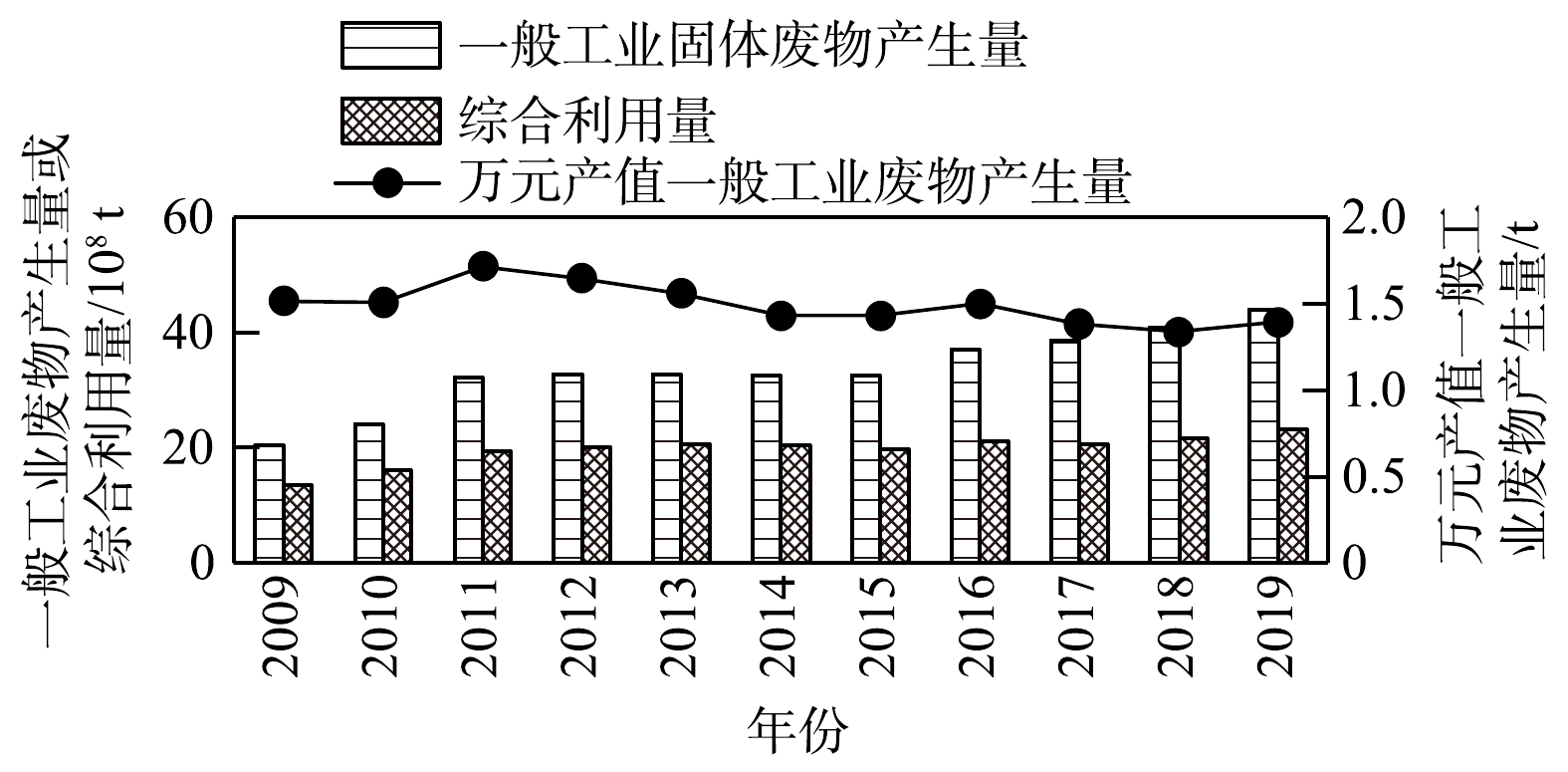

从产生区域来看,资源型地区是一般工业固体废物产生的集中区域,如山西省、内蒙古自治区、河北省等资源型地区。这3个地区2019年一般工业固体废物总产量为12.8×108 t,占全国总量的29.0%。从产生行业来看(图2),采矿、冶金等行业是一般工业固体废物产生的主要行业。2019年,一般工业固体废物产生量共有9个行业超过1.0×108 t,居前5位的行业依次为电力、热力生产和供应业,有色金属矿采选业,煤炭开采和洗选业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属矿采选业,均超过5.0×108 t,占全国总产量的71.4%。从产生种类来看(图3),尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼废渣、炉渣5类是产生量较大的一般工业固体废物。2019年,这5类固体废物总产量为27.8×108 t,占一般工业固体废物产生总量的63.0%。

-

1)推动绿色制造,促进工业固体废物源头减量。2015年,国务院印发《中国制造2025》[12],将全面推行绿色制造列入重点任务,为绿色制造指明了方向和目标。我国绿色制造体系主要由绿色产品、绿色工厂、绿色企业、绿色园区、绿色供应链、综合基础和绿色评价与服务7大子体系构成[13]。前5大子体系是制造业开展绿色化建设的重点内容,后2大子体系为绿色化建设提供技术和服务支撑。随着绿色制造体系建设的全面推进,我国绿色制造体系已初步建立。目前,已研发出1 097种绿色产品,已建成1 402家绿色工厂、118家绿色园区、90家绿色供应链企业,已培育110家工业节能与绿色发展评价中心、113家绿色制造系统解决方案供应商,相关企业能耗、水耗已降低到行业平均水平的60%左右[14]。全面推行绿色制造已成为实现工业绿色发展的必由之路。通过培育绿色工厂等方式,构建绿色制造产业链,搭建绿色工业产业体系,已成为促进工业固体废物源头减量的重要手段之一。以“11+5”试点城市徐州市为例,在“无废城市”试点建设期间,徐州市从行业高度全面推进绿色制造,将绿色可持续发展理念贯穿进全产业链,引领工业固废减量,2020年较2017年实现工业固废实际减量约0.29×108 t[15]。

2)发展循环经济,助力工业固体废物资源化利用。我国循环经济重点在微观、中观、宏观3个层面推进。在微观层面,侧重于在企业内部通过清洁生产等方式,以减少物料和能源的使用,降低污染物排放。在中观层面,通常以工业园区为单位,推进企业间废物交换利用、能量梯级利用、基础设施共享利用,以形成高效率低排放的产业体系。在宏观层面,侧重于在社会层面整体推进循环经济运行模式,从而实现经济与社会的可持续发展。目前,我国循环经济发展成效显著,已形成了较为完善的法律法规及政策体系[16]。2020年主要资源产出率比2015年提高了约26%,已建立起包括100个工业园区循环化改造示范试点、49个国家“城市矿产”示范基地、101个循环经济示范城市(县)建设地区等在内的示范试点工程[17]。2021年7月,国家发展改革委印发了《“十四五”循环经济发展规划》[18],规划中明确指出应构建资源循环型产业体系,提高资源利用效率。“十四五”期间,要聚焦粉煤灰、煤矸石等重点品种,推广大宗固废综合利用先进技术、装备,实施具有示范作用的重点项目,大力推广使用资源综合利用产品,建设50个大宗固废综合利用基地和50个工业资源综合利用基地。循环经济的发展理念对推动工业固体废物资源化利用具有重要指导意义。以“11+5”试点城市许昌市为例[19],在“无废城市”试点建设期间,许昌市坚持践行循环经济理念,培育固废产业新优势。一方面,发展废旧金属循环经济产业,发展再生不锈钢、再生铅、再生铜产业集群,形成从废旧金属回收到精深加工的循环经济产业链;另一方面,以襄城县循环经济集聚区为主体,实施煤炭产业延链补链强链工程,形成了特色煤基产业链。

3)建设绿色矿山,降低矿业固体废物产生及贮存。绿色矿山是指在矿产资源开发全过程中,能够实现环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化、矿区和谐化的矿山[20]。2008年12月,《全国矿产资源规划(2008-2015年)》首次提出了发展绿色矿山的整体要求[21]。经过10余年的探索,我国绿色矿山建设已由“试点探索”阶段转向“全面推进”阶段,管理政策体系逐步形成、标准体系逐步完善,绿色矿山建设成效显著[22-23]。根据自然资源部发布的《非金属矿行业绿色矿山建设规范》等9项行业标准,绿色矿山的开采回采率、选矿回收率和综合利用率应达到相应指标要求,并应按照“三化”原则,综合开发利用共、伴生矿产资源,科学合理利用尾矿等固体废物[24]。截至2020年,已将1 254家矿山纳入全国绿色矿山名录,确定了50个绿色矿业发展示范区,显著降低了采矿行业的固体废物产生量及贮存量,改善了矿区环境[25-27]。

4)多管齐下,推动大宗工业固体废物综合利用。科技部启动了国家重点研发计划“固废资源化”重点专项,拨款7×108 元,部署了34个研究方向,研究攻克适应我国固体废物特征的理论体系和利用技术[28]。工信部结合行业企业发展需求,遴选了一批工业资源综合利用先进适用技术装备,并编制了应用指南与案例,重点推广应用粉煤灰、冶炼渣等典型大宗固废综合利用技术及产品[29]。通过政策文件引导、支持重点项目建设、推广典型经验模式等形式,鼓励资源综合利用基地建设,推动推进区域大宗工业固体废物综合利用产业集聚化发展。全国共建设50个大宗固体废弃物综合利用基地[30],60个建设工业资源综合利用基地[31-32]。为进一步推动固体废物综合利用,有关部门发布了对资源综合利用企业和产品的所得税、增值税减免等优惠政策,同时构建了工业固体废物综合利用评价机制,推动税收优惠政策落地实施,激发企业内生动力。

-

1)工业固体废物管理缺乏系统性,未形成有效合力。我国一般工业固体废物在源头减量、资源综合利用、无害化处置等环节的监督管理职能分散在不同的管理部门[33]。从而导致各环节监管缺乏有效衔接,相关管理缺乏系统性、整体性的管理制度及具体的实施操作细则,缺乏无缝衔接的工作模式,尚未建立有效的信息共享和部门协作机制,难以实现有效的全过程精细化管理。

2)工业固体废物底数不清,难以有效管理。我国工业固体废物产生量大、积存量多,一般工业固体废物产生企业污染防治主体责任落实不到位,工业固体废物非法倾倒、处置事件频发[34]。目前,我国工业固体废物产生量的申报以自愿方式为主,存在底数不清、去向不明等问题。此外,地方各城市长期面临工业固体废物处理处置难问题,造成煤炭、矿产等采掘等行业产生的大量工业固体废物堆积,得不到有效处理和处置。

3)工业固体废物资源化利用出路不多,难以实现高值利用。我国一般工业固体废物多采用铺路、烧砖、水泥配料等低值化利用模式,缺少提高一般工业固体废物利用附加值的技术工艺及设备设施。目前,一般工业固体废物综合利用率不足55%,锰渣、赤泥、磷石膏等大宗固废综合利用率仅为5%、7%和40%左右[35],在占用大量土地资源的同时,还存在较大的生态环境安全隐患。此外,从事工业固体废物综合利用的企业多以中小型企业为主,产品附加值低,缺乏市场竞争力。

4)工业固体废物“没地去”与处理处置企业“吃不饱”问题同时存在。部分地方政府往往不愿意引进经济效益不显著的工业固体废物利用处置项目,少数公众也存在“邻避”的抵触情绪。此外,部分地区的工业固体废物利用处置设施也存在因没有原料或销路不畅而导致相关处理处置企业无法正常生产的问题。

-

着力解决工业固体废物环境管理问题是“十四五”时期深入推进“无废城市”建设工作的重要目标之一,也是减污降碳协同增效须关注的焦点之一。“无废城市”建设应实现固体废物产生强度较快下降、综合利用水平显著提升、无害化处置能力有效保障、减污降碳协同增效作用充分发挥,以基本实现固体废物管理信息“一张网”的目标。为实现此目标,“无废城市”建设在落实加快绿色低碳发展,降低工业固体废物处置压力的主要任务时,应更加注重统筹制定整体性、系统性、综合性强的多维协同管理策略,逐步建立工业固体废物产生强度低、综合利用水平高、填埋处置量少、环境风险小的长效体制机制,从而有效推进固体废物领域治理体系和治理能力现代化,最终实现生态环境高水平保护。

1)加强制度建设,完善法律法规体系,形成工业固体废物管控合力。以“无废城市”建设为重要抓手,建立健全工业固体废物管理法律法规,实现由顶层设计引领工业固体废物全过程管理,解决工业固体废物管理职能部门交叉、体制机制不畅问题,打通信息壁垒和合作障碍,构建从绿色生产到末端利用的综合管控体系。系统制定工业固体废物污染防治与资源综合利用技术有关政策,加大对先进生产工艺和设备的推广。建立长效机制,系统开展全过程监管,压紧压实各部门监督管理责任、地方政府管治责任和企业污染防治主体责任,深化多部门协同联动和跨区域联防联控。

2)建立全过程监控和信息化追溯体系。推动工业固体废物产生单位建立管理台账,落实企业污染防治主体责任。积极推动国家固体废物信息管理系统与企业管理台账无缝对接,以加强对工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置情况的信息收集和管理工作,进而实现对工业固体废物全过程的监管。在此基础上,通过“无废城市”建设,加强对全国典型区域和重点行业工业固体废物信息数据的监控及智能分析,为突破工业固体废物领域难点提供基础数据支撑,从而为确定工业固体废物减量化、资源化及无害化水平的量化目标提供依据。

3)攻克典型工业固体废物综合利用核心技术。围绕当前大宗工业固体废物的再生产品价值低、无市场销路等问题,整合国内外优质技术资源,因地制宜地开展一般工业固体废物综合利用处置技术和装备研发,充分发掘跨行业多种类工业固体废物协同资源化利用,支持大掺量、规模化、高值化利用,鼓励应用于替代非金属矿、砂石等原生资源。从国家层面创建“产学研用”技术创新和技术应用推广转化平台,开展技术孵化和工程示范,充分利用高等院校和科研机构的优势科研力量,组织重大技术项目的科技攻关,不断降低技术成本,建立典型一般工业固体废物全链条技术体系。

4)探索建立工业固体废物协同处置机制。在现有工业资源综合利用基地和大宗固体废弃物综合利用基地的基础上,推进“无废”生态工业园区建设,着力园区生态链和生态网建设,最大限度地提高工业固体废物资源化利用率,从工业源头上将固体废物排放量减至最低,实现区域清洁生产,形成物质闭环流动,建立园区化集中协同处置模式。同时,根据不同地区、不同城市一般工业固体废物产生行业特点及设施基础,与周边城市建立一般工业固体废物区域流通综合利用处置机制,通过统筹考虑区域、城市群、都市圈工业固体废物产生情况,打造“无废”区域,建立城市间工业固体废物协同处置联动机制,实现工业固体废物利用处置区域统筹。

基于“无废城市”建设的工业固体废物管理新策略

New strategies for industrial solid waste management based on construction of “zero-waste city”

-

摘要: 一般工业固体废物环境管理是推进“无废城市”建设的重要环节,对防范环境风险、优化产业结构、促进经济社会可持续发展具有重要意义。分析了近年来我国一般工业固体废物的产生和利用处置现状,梳理了我国在相关领域已开展的工作及成效,识别了现阶段我国仍存在的管理衔接不足、产生底数不清、利用出路不多等问题。进而提出了“碳中和”及“无废城市”背景下,一般工业固体废物环境管理的新策略:“十四五”时期,应注重统筹制定一般工业固体废物的多维协同管理策略,充分落实部门协同联动、区域联防联控等系统性管理理念,以建立覆盖一般工业固体废物全过程管理的体制机制;同时,依托全过程信息化监管追溯体系、综合利用核心技术和工程示范等优质技术工程手段,建立支撑工业固体废物管理的数据、技术、产业体系;最终实现工业固体废物全过程的管理和综合利用水平的提高,进而有效推进固体废物领域治理体系和治理能力的现代化,最终实现生态环境高水平保护。本研究可为提高一般工业固体废物现代化治理能力,深入推进“无废城市”建设,实现减污降碳提供参考。Abstract: The environmental management of non-hazardous industrial solid waste is important for constructing “zero-waste city”, preventing environmental risks, optimizing industrial structure and promoting sustainable development. This study reviewed the generation, utilization and disposal of non-hazardous industrial solid waste in China, and acknowledged the accomplishments and achievements in these fields, and identified existing problems such as lack of intersectoral coordination and clear understanding of waste generation rates and recovery techniques. New strategies for managing non-hazardous industrial solid waste were introduced based on the concepts of “carbon neutrality” and “zero-waste city”. A multi-dimensional, collaborative, systematic strategy, and interdepartmental, interregional coordination were required for establishing a system covering the entire process of non-hazardous industrial solid waste management during the 14th Five-Year Plan period. At the same time, the data, technology and industrial system for solid waste management with smart traceability systems, core technologies and engineering applications was needed. All these approaches would ultimately achieve whole process management of non-hazardous industrial solid waste and the improvement of the utilization, thereby effectively promoting the modernization of the solid waste management system and capacity, and ultimately achieving high-level protection of the ecological environment. This study can provide a reference for China to accelerate the modernization of solid waste management system, promote the construction of “zero-waste city”, and reduce pollution and carbon emission.

-

-

图 2 2019年我国一般工业固体废物主要产生行业[11]

Figure 2. Major industries producing non-hazardous industrial solid waste in China, 2019

图 3 2019年我国一般工业固体废物主要类别[11]

Figure 3. Main categories of non-hazardous industrial solid waste in China, 2019

-

[1] 李金惠, 卓玥雯. “无废城市”理念助推可持续发展[J]. 环境保护, 2019, 47(9): 10-14. [2] 陈瑛, 滕婧杰, 赵娜娜, 等. “无废城市”试点建设的内涵、目标和建设路径[J]. 环境保护, 2019, 47(9): 21-25. [3] Australian Capital Territory(ACT) Government. No Waste by 2010 [EB/OL]. [1996-12-21]. http://www.wasteminz.org.nz/wp-content/uploads/NO-WASTE-BY-2010.pdf. [4] 蒙天宇. “无废城市”建设的国际经验及启示[J]. 中州建设, 2019, 3(1): 12-15. [5] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知[EB/OL]. [2019-01-21]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-01/21/content_5359620.htm. [6] 生态环境部, 国家发展和改革委员会, 工业和信息化部, 等. 关于印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》的通知[EB/OL]. [2021-12-15]. http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202112/t20211215_964275.html. [7] 章佩丽, 何键, 王浩. 一般工业固体废物的管理现状及有害性认定探究[J]. 环境与发展, 2019, 31(2): 35-36. [8] 生态环境部办公厅. 关于印发《“无废城市”建设试点实施方案编制指南》和《“无废城市”建设指标体系(试行)》的函[EB/OL]. [2019-05-08]. http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/201905/t20190513_702598.html. [9] 生态环境部. 中国生态环境统计年报[EB/OL]. [2021-08-27]. https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/sthjtjnb/. [10] 国家统计局. 中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. [2020-02-28]. http://www.stats.gov.cn/xxgk/list4.html. [11] 生态环境部. 2019年中国生态环境统计年报[EB/OL]. [2021-08-27]. https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/sthjtjnb/202108/t20210827_861012.shtml. [12] 国务院. 国务院关于印发《中国制造2025》的通知[EB/OL]. [2015-05-19]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm. [13] 杨檬, 查丽, 杨宇涛. 我国绿色制造政策与标准体系研究[J]. 信息技术与标准化, 2017, 12(1): 13-16. [14] 工业和信息化部. 工业通信业节能与绿色发展取得积极成效[EB/OL]. [2020-07-08]. https://www.miit.gov.cn/xwdt/gxdt/sjdt/art/2020/art_a46df4ee3be54cacb1e208f3f8f935ec.html. [15] 生态环境部. “无废城市”巡礼(78)丨徐州市: 实施工业绿色再制造 实现经济生态双赢模式[EB/OL]. [2021-04-12]. https://www.mee.gov.cn/home/ztbd/2020/wfcsjssdgz/wfcsxwbd/wfcsmtbd/202104/t20210412_828122.shtml. [16] 谢海燕, 张德元, 杨春平. 《循环经济促进法》的实施成效及修订建议[J]. 中国经贸导刊, 2020(6): 64-66. [17] 国家发展改革委, 财政部. 国家发展改革委 财政部关于印发国家循环经济试点示范典型经验的通知[EB/OL]. [2016-05-04]. https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/hzs/sjdt/201605/t20160510_1130524.html?code=&state=123. [18] 国家发展和改革委员会. 国家发展改革委关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知[EB/OL]. [2021-07-01]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202107/t20210707_1285527.html?code=&state=123. [19] 生态环境部. “无废城市”巡礼⑦丨许昌市建设“无废城市”促进绿色发展[EB/OL]. [2020-06-14]. http://www.mee.gov.cn/home/ztbd/2020/wfcsjssdgz/wfcsxwbd/wfcsmtbd/202006/t20200614_784379.shtml. [20] 孙映祥. 我国绿色矿山建设研究现状综述与思考[J]. 中国国土资源经济, 2020(9): 35-40. [21] 国土资源部. 国土资源部关于发布实施《全国矿产资源规划(2008-2015年)》的通知[EB/OL]. [2008-12-31]. http://www.mnr.gov.cn/gk/tzgg/200901/t20090107_1989950.html. [22] 陈忠岳, 温国栋, 罗挺. 新时期我国绿色矿山建设的内涵与成效[J]. 建筑工程技术与设计, 2020(15): 2016. [23] 赵震宇. 我国绿色矿山建设成效及发展建议[J]. 化工矿物与加工, 2020, 49(10): 4-8. [24] 自然资源部. 自然资源部关于发布《非金属矿行业绿色矿山建设规范》等9项行业标准的公告[EB/OL]. [2018-06-28]. http://www.mnr.gov.cn/gk/tzgg/201806/t20180628_1993031.html. [25] 自然资源部. 自然资源部关于将中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司等矿山纳入全国绿色矿山名录的公告[EB/OL]. [2020-01-08]. http://gi.mnr.gov.cn/202001/t20200110_2497273.html. [26] 自然资源部. 自然资源部关于将河北华澳矿业开发有限公司蔡家营锌矿等矿山纳入全国绿色矿山名录的公告[EB/OL]. [2021-01-11]. http://gi.mnr.gov.cn/202101/t20210111_2597719.html. [27] 自然资源部. 自然资源部关于公布绿色矿业发展示范区名单的公告[EB/OL]. [2020-12-11]. http://gi.mnr.gov.cn/202012/t20201211_2594825.html. [28] 科学技术部. 科技部关于发布国家重点研发计划“固废资源化”等重点专项2019年度项目申报指南的通知[EB/OL]. [2019-07-23]. http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtwj/qtwj2019/201907/t20190723_147876.html. [29] 工业和信息化部. 国家工业资源综合利用先进适用技术装备目录[EB/OL]. [2017-10-13]. https://www.miit.gov.cn/jgsj/jns/zhlyh/art/2020/art_c27e2a4f34a748b7a24216128e52671b.html. [30] 国家发展和改革委员会. 关于政协第十三届全国委员会第三次会议第2999号(资源环境类153号)提案答复的函[EB/OL]. [2020-10-16]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jianyitianfuwen/qgzxwytafwgk/202107/t20210708_1289714.html?code=&state=123. [31] 工业和信息化部. 工业资源综合利用示范基地名单(第一批)公示[EB/OL]. [2016-08-10]. https://www.miit.gov.cn/zwgk/wjgs/art/2020/art_b456244d9d3c4626909d4614dc35b179.html. [32] 工业和信息化部. 工业资源综合利用基地名单(第二批)公示[EB/OL]. [2019-07-11]. https://www.miit.gov.cn/zwgk/wjgs/art/2020/art_1f843c702d91426aaf72e40c81cfba5c.html. [33] 生态环境部. 中华人民共和国固体废物污染环境防治法[EB/OL]. [2020-04-30]. https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202004/t20200430_777580.shtml. [34] 别涛, 邱启文. 中华人民共和国固体废物污染环境防治法条文解释[M]. 中国法制出版社, 2020: 105-151. [35] 全国人民代表大会. 全国人民代表大会常务委员会执法检查组关于检查《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》实施情况的报告[EB/OL]. [2021-10-25]. http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202110/20dcb8233e69453a988eb86a281a2db1.shtml. -

下载:

下载: