-

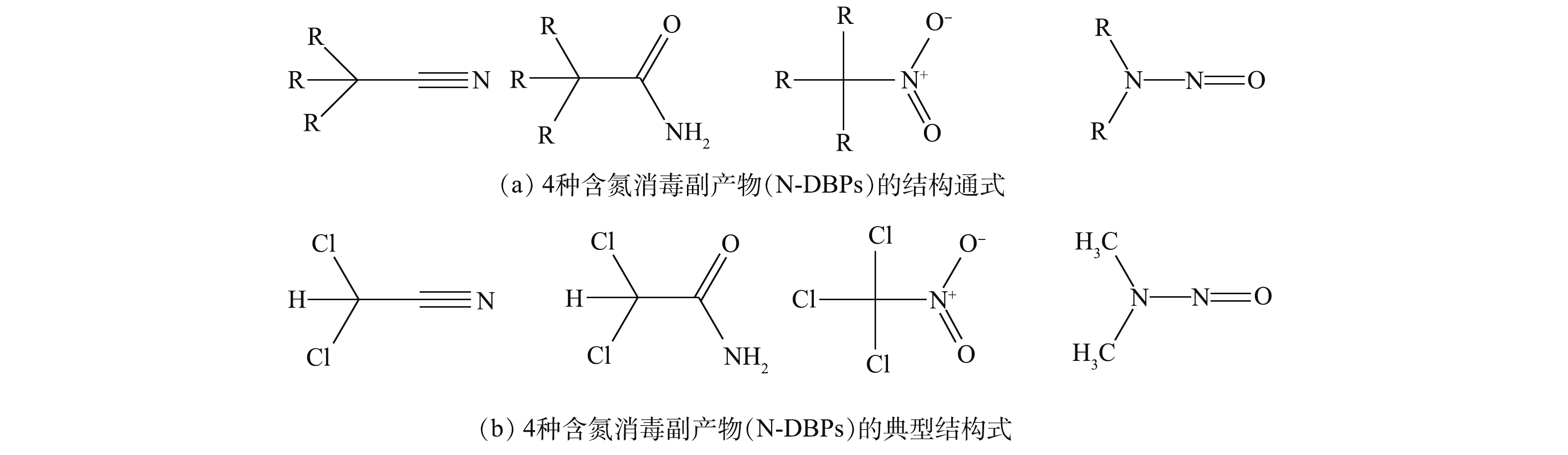

消毒是保障饮用水安全的重要工艺,但消毒过程中产生的各类消毒副产物(disinfection by-products,DBPs)会严重危害人体健康。根据消毒副产物结构中是否含N,可将其分为含氮消毒副产物(N-DBPs)和含碳消毒副产物(C-DBPs,只含C而不含N)[1]。毒理学研究表明,相比于C-DBPs,N-DBPs的遗传毒性、细胞毒性和致癌性更强[2]。已知的典型N-DBPs及其结构[3]见表1,其对应结构如图1所示。MUELLNER等[4]研究了卤乙腈(HANs)对仓鼠卵巢细胞的细胞毒性,表明HANs细胞毒性、遗传毒性远高于三卤甲烷(THMs)和卤乙酸(HAAs),其中细胞毒性最高可达THMs的150倍。KANCHANAMAYOON[5]概括了3种HANs的癌症级别(表2),由表2可知,其在低浓度下就会对生命健康造成损害。研究N-DBPs的生成机制、控制和高效去除方法,对保障饮水安全、保护生命健康具有重要意义。

全文HTML

-

在DBPs的众多前驱物中,水体天然有机物(nature organic matter,NOM)占比最大。其中,腐殖质具有较高的芳香含碳量、比紫外吸收率及较高的N-DBPs生成潜能[6]。N-DBPs的主要前驱物溶解性有机氮(dissolved organic nitrogen,DON)的来源为腐殖质中微生物活动的代谢产物、藻类释放的有机物[7]、土壤侵蚀和生活废水中的氨基酸、蛋白质、氨基糖等[8]。在沿海地区,由于受潮汐侵扰影响,水中溴、碘离子浓度增加,溴碘离子取代次氯酸中的氯离子形成氧化性更强的次溴酸和次碘酸,进而促使二卤乙腈(DHAN)转化为溴氯乙腈(BCAN),最终生成毒性更强的二溴乙腈(DBAN)[9]。

宝露尔等[10]总结了卤乙腈(HANs)生成的2种主要机制:1)脱羧途径,即自由氯或氯胺与α-胺基发生卤代反应;2)醛途径,即氯胺的孤电子对与醛类发生亲核反应生成氯化氨和甲醇,再进行脱水反应消去HCl生成HANs。

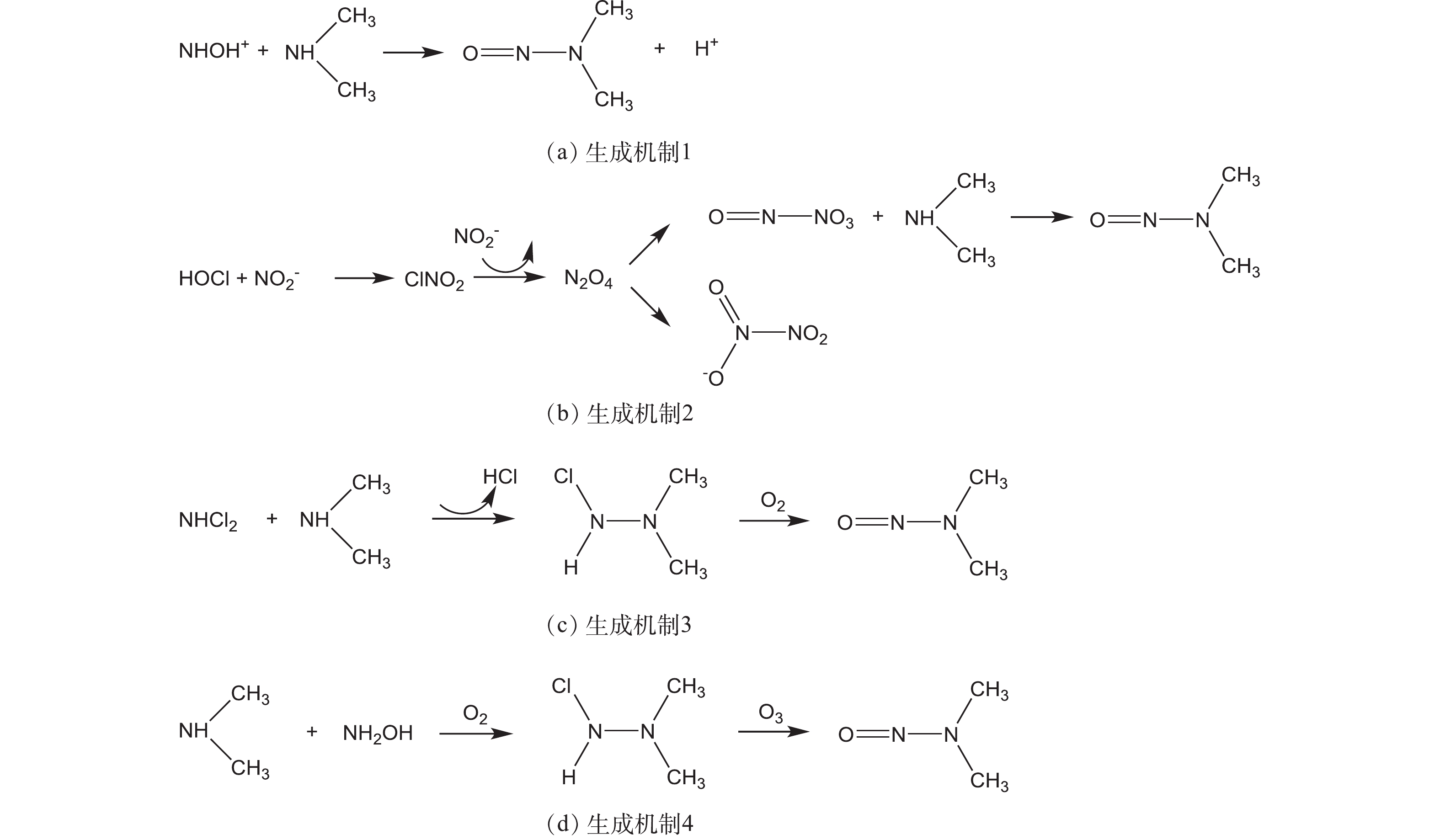

饮用水中检出频率较高的亚硝胺类N-DBPs主要是N-亚硝基二甲胺(NDMA)。SGROI等[11]根据不同的消毒方式,总结NDMA的4种生成机制(图2):1)通过亚硝酸盐(亚硝化)作用,如二甲胺(DMA)与亚硝基阳离子或类似含氮物种反应生成NDMA;2)亚硝酸盐与次氯酸盐生成ClNO2,进一步与亚硝酸盐反应生成高活性亚硝化中间体N2O4,与DMA反应生成NDMA;3) NH2Cl与仲胺前体如DMA发生亲核取代反应,形成不对称的氯化中间体,之后被溶解氧氧化为NDMA;4)在臭氧条件下,NH2OH与DMA反应生成NDMA。

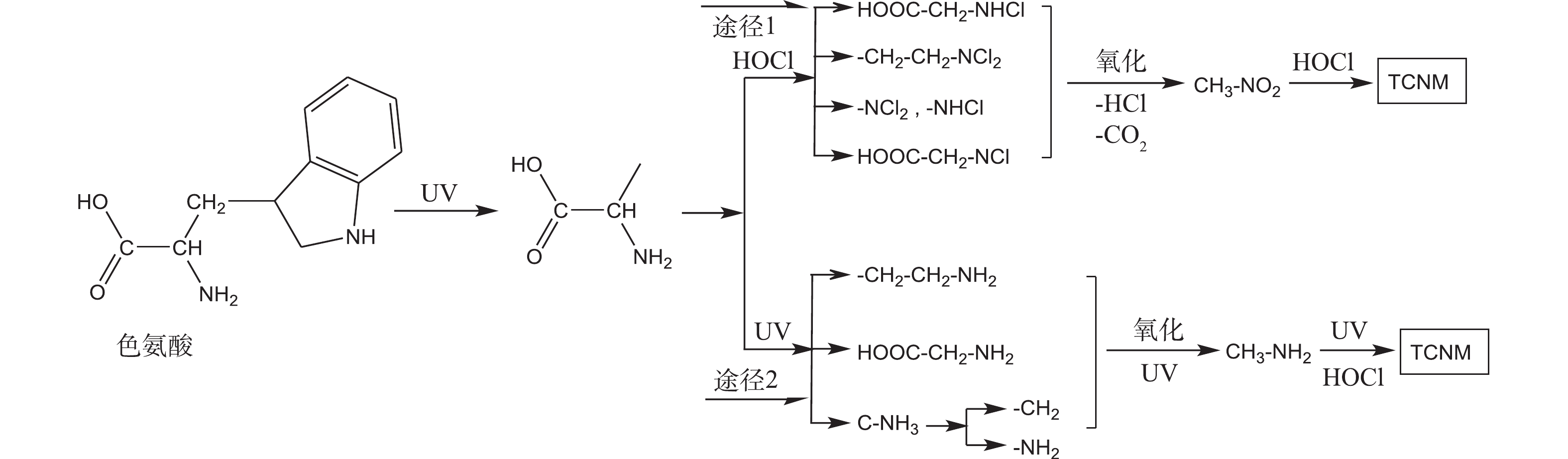

学者们目前主要关注卤代硝基甲烷(HNMs)中的三氯硝基甲烷(TCNM),高乃云等[12]总结了TCNM的3种生成机制:1)前驱物首先生成硝基甲烷,硝基增强了C—H键的酸性,使α碳位发生卤化反应形成TCNM;2)亚硝酸盐和次氯酸通过两步反应分别生成硝化产物ClNO2和N2O4,它们和芳香结构有机物进行硝化,随后氯化反应使苯环裂解,形成TCNM;3)UV预处理使亚硝酸盐、硝酸盐分解产生N2O4、

$ {\rm{NO}}_{\rm{2}}^ \cdot $ 和ONOOH等硝化剂,并与NOM进行硝化反应后再发生氯化反应生成TCNM。DENG等[13]以色氨酸作为氨基酸的代表,提出氨基酸在紫外/氯作用下生成TCNM的可能机制如图3所示。此外,SHAH等[14]补充了溴化物存在下,预臭氧处理会促进溴代硝基甲烷的形成。卤乙酰胺(HAcAms)是一类新发现的N-DBPs,其生成途径有:1) HANs的顺序水解生成HAcAms[15];2)氨基酸氯化生成HAcAms[16]。HAcAms的生成潜能与氨基酸侧链结构上的官能团有关,组氨酸、色氨酸侧链上含有杂环结构,容易发生亲电取代反应和开环,表现出HAcAms生成潜能[17-18];天冬氨酸侧链含有羧基官能团,易发生脱羧和进一步氯取代反应,从而表现出HAcAms生成潜能[16]。目前,对其生成机理的研究报道尚不全面,还需要进一步探索。

-

由前文可知,在现有净水工艺下,各类N-DBPs的产生不可避免,对人体健康构成威胁。为保障饮用水安全,学者们开展了大量控制及去除水中N-DBPs的研究。目前,对N-DBPs的控制及去除的研究分为3个方面:1)前驱物的去除,主要是去除水中DON;2)优化消毒工艺,包括控制消毒剂用量、更换消毒剂、消毒工艺优化组合等方法;3)对N-DBPs本身的去除。

-

去除N-DBPs前驱物即去除水中的DON。水中DON来源广泛、成分复杂,对各类N-DBPs生成潜能的影响不同。N-DBPs主要由DON与消毒剂反应生成,现有研究集中于3类物质:1)氨基酸类:DON中结合性和游离性氨基酸,是卤乙腈(HANs)、卤代硝基甲烷(HNMs)和卤乙酰胺(HAcAMs)的重要前驱物[15-16, 19];2)胺类:已确定二甲胺(DMA)是N-亚硝基二甲胺(NDMA)的有效前驱物,一些复杂胺类和含胺化合物也可能是NDMA的前驱物[20];3)藻类:在衰亡期藻细胞大量死亡,其含氮内含物释放到水中,增加水中DON浓度[21]。由于DON分子量较小,含有亲水性含氮官能团,易和水分子形成氢键[22],传统工艺较难去除。目前,常采用强化混凝工艺、深度处理和高级氧化技术去除水中的DON。

传统工艺如混凝法能够有效去除高分子质量、疏水性和芳香性有机物,但较难去除低分子量和亲水性有机物[23];过滤法只能去除一些不溶性有机物[24]。刘冰等[25]研究了预氧化和混凝联用对二级出水DON的影响,在分别采用O3、KMnO4和NaClO作为预氧化剂处理后,混凝对DON的去除率最高可达36.8%。使用粉末活性炭和聚合氯化铝联用进行混凝处理,粉末活性炭对低分子质量和不带电的有机物有较好吸附作用,且与聚合氯化铝形成的颗粒絮体能够中和吸附带负电的官能团,对原水中DON去除效率最高可达71%[26]。采用混凝-超滤联用技术,投加混凝剂形成的絮体吸附包裹有机物形成滤饼层,能够有效被超滤膜过滤[27];混凝还能有效阻止有机物直接通过超滤膜,减少膜污染,因此,该工艺对水中C-NBPs和N-DBPs前驱物都有较好的去除效果。

深度处理工艺采用O3-生物联用和膜过滤这2种技术。O3氧化能够改变有机物的分子特性,使低分子质量和亲水性有机物更容易被生物降解[28]。膜是一种选择性屏障,通过筛分和扩散机制将颗粒和分子分开,可根据不同N-DBPs前驱物的组分特性,选择合适的膜进行处理[29]。TAN等[30]对比了自来水厂中传统水处理工艺和O3/生物活性碳(biological activated carbon,BAC)工艺对二氯乙腈(DCAN)生成潜能的控制作用,常规水处理工艺对DCAN前驱物的去除率为21.89%,经O3/BAC深度处理后,DCAN前驱物的去除率提高到50.58%。分析表明,在增加O3/BAC处理的组合工艺中,黄腐酸和腐殖酸主要通过常规处理工艺去除,而芳香蛋白和可溶性生物副产物则通过O3/BAC的氧化、降解和吸附去除。ERSAN等[31]用3种不同的平板聚酰胺薄膜复合纳滤(nanofiltration,NF)膜去除地表水、受废水影响的地表水及城市和工业废水处理出水中NDMA、HNMs的前驱物,其前驱物的总去除率分别为57%~83%、48%~87%。FAN等[28]采用混凝-O3-陶瓷超滤-生物活性碳组合工艺,对微污染地表水中DCAN和TCAN前驱物的去除率分别达到77%和51%。当O3与陶瓷超滤结合时,膜池中的部分O3会随有机物一起进入膜孔,O3和有机物会在膜孔内发生反应,极大减小传质时间和反应时间。此外,O3与膜孔内的有机物会发生反应,减小膜污染影响。

高级氧化技术(advanced oxidation processes,AOPs)是一类以产生具有强氧化性的·OH为主的新型氧化技术,具有反应速度快、降解彻底等优点。SRITHEP等[32]研究了高级氧化技术去除二氯乙腈(DCAN)前驱物的动力学特征,采用拟一阶动力学模型拟合UV/H2O2、UV/O3、UV/H2O2/O3 3种工艺对DCAN前驱物的降解过程。这3种工艺的

$ {k}_{\rm{DON}}^{{'}} $ (去除DON的一级反应常数)均大于$ {k}_{{\rm{DCAN}} \cdot {\rm{FP}}}^{{'}} $ (去除DCAN前体的一级反应常数),原因可能是在对高DOC/DON的水进行消毒时,有部分无机氮参与DCAN的形成增加降解难度,UV/O3工艺的$ {k}_{\rm{DON}}^{{'}} $ 和$ {k}_{{\rm{DCAN}} \cdot {\rm{FP}}}^{{'}} $ 值最小,降解速度缓慢。DING等[33]研究了UV/H2O2氧化后消毒方法对DBPs生成的影响,UV既能直接光解部分有机物,又能激活H2O2产生·OH,进一步氧化有机物。经UV/H2O2处理后,水中DON浓度可降低70%左右,经氯或氯胺消毒后卤乙腈(HAN)、卤代硝基甲烷(HNM)去除率最高可达83.6%和87.3%。 -

从目前研究来看,去除前驱物能减少后续N-DBPs生成。由于传统工艺的局限性,多种工艺联用已成为解决N-DBPs前驱物问题的主要手段,以克服单独方法的不足,如活性炭滤池中微生物的泄漏、膜组件的堵塞、高级氧化技术运行成本高等问题。在实际应用中,应根据原水水质、主要前驱物、处理效果等条件选择合适的组合工艺或优化消毒工艺,保证饮用水水质安全。

优化消毒工艺是指根据水源和出厂水的实际情况,针对某类易生成、超标且难去除的N-DBPs,在保证消毒杀菌效果的前提下,通过调节消毒工艺参数、更换消毒剂、采用组合消毒工艺等方法,实现对N-DBPs的有效控制,以保障出水水质达标,同时减少运行成本。

纪瑶瑶等[34]采用游离氯转氯胺消毒的顺序氯化消毒工艺处理微污染原水,研究反应时间、加氨转化时间、氨氮质量比和pH对处理效果的影响,结果显示在加氨转化时间为30 min、氯氮质量比为(5∶1)~(3∶1)、与消毒剂接触24 h后,二氯乙腈(DCAN)、三氯硝基甲烷(TCNM)和1,1,1-三氯丙酮的生成量分别减少了72.08%、70.37%和82.61%。LIU等[35]比较了氯和氯胺消毒,KMnO4和K2FeO4预氧化、紫外线/过氧化氢(UV/H2O2)和紫外线/过硫酸盐(UV/PS)工艺对水中DBPs的控制,发现氯胺消毒能有效控制C-DBPs的生成,但不能控制N-DBPs的生成;与KMnO4预氧化相比,K2FeO4预氧化能更好的控制DBPs的生成,4种处理工艺均能使水样的细胞毒性指数、遗传毒性指数明显降低。因此,在使用氯胺作为替代消毒剂时,可以通过有效去除N-DBPs前驱物来降低后续氯胺消毒过程中N-DBPs的生成潜能,从而实现同步削减C-DBPs和N-DBPs。HU等[36]对比混凝-沉淀-过滤(CSF)、KMnO4/O3/K2FeO4/ClO2预氧化+CSF以及KMnO4/O3/K2FeO4/ClO2预氧化+CSF+O3/GAC这3种深度处理组合工艺对N-DBPs生成的影响;采用预氧化处理使DCAN生成潜能分别降低26.8%(KMnO4)、31.9%(O3)、30.2%(K2FeO4)、24.0%(ClO2),而采用O3/GAC深度处理使DCAN去除效率分别提高到48.6%、53.0%、51.0%、48.5%。

-

实际工程应用中,在确保饮用水水质安全的前提下,降低运行成本是选择水处理方案的关键因素。通过去除前驱物和优化消毒工艺对水中N-DBPs均有一定控制效果,但现有方法仍存在不足之处。应用各种工艺时必须考虑原水水质、处理规模和投资等因素,将去除前驱物和优化消毒工艺有机结合,通过有效去除前驱物降低后续消毒处理负荷,通过优化整体消毒工艺保证水质,降低成本。对于经过整个净水消毒流程后仍存在的N-DBPs,可通过一些方法将其直接去除。因此,研究N-DBPs的直接去除也很关键。基于不同N-DBPs的理化特性差异,学者们进行了有关去除方法和机理方面的研究,主要方法可分为3类:物理法、高级氧化法和还原降解法。

根据N-DBPs分子大小、极性、电荷和官能团等特点,采用活性炭吸附和膜滤的方法直接去除。曹中琦等[37]研究了活性炭对卤乙酰胺(HAcAMs)的去除,发现HAcAMs的去除主要依靠自身水解和活性炭吸附双重作用,活性炭对极性较弱的三氯乙酰胺(TCAcAM)吸附效果较好。丁春生等[38]研究了改性活性炭对三氯硝基甲烷(TCNM)的吸附作用。通过氢氧化钠改性,能清除附着在活性炭孔道内的杂质,在其表面能削减酸性基团,增加非极性,提高对TCNM的吸附效果,去除率可达87%。FUJIOKA等[39]通过热处理原型反渗透膜,使膜的聚合结构发生改变,降低了膜的电导截留率和渗透率,提高对N-亚硝基二甲胺(NDMA)的排斥效果,使NDMA的去除率达到92%。

员建等[40]研究了紫外光(UV)在不同条件下对二氯乙腈(DCAN)和二溴乙腈(DBAN)的去除效果。随着反应条件的改变,UV几乎能去除所有的DBAN,远高于对DCAN的总去除率。推测机理是UV既能直接光解大部分N-DBPs,同时释放的光子也能激活水分子,水中的OH−会吸收UV转变为·OH,进一步降解有机物,由于DBAN中的C—Br键能较小,容易被破坏,去除率较高。HOU等[41]采用拟一级动力学模型拟合UV/PS法去除氯化消毒产生HANs的过程发现,随着氯化程度增加,UV/PS法产生的·OH会将更多有机物的C—Cl键转化为键能较小的C—H键,使k0降低,反应速度逐渐下降。

近年来,学者们广泛关注零价铁(zero-valent iron,ZVI)对N-DBPs的还原降解作用。丁春生等[42]利用溶液中的Fe/Cu微电池,通过电化学法还原降解水中的溴氯乙腈(BCAN)。由于Cu具有很好的催化性能,其含量越高,降解速率越快。反应体系中原电池数量随Fe/Cu投加量的增大而增加,活化分子数随温度升高而增加,从而提高对BCAN的去除效率,最高可达91.6%。韩莹等[43]探究了CuO催化ZVI对水中N-亚硝基二甲胺(NDMA)的去除效果,研究发现反应18 h后NDMA基本全部被去除,推测去除机理为ZVI通过催化加氢生成活性氢原子,活性氢原子还原NDMA生成二甲胺(DMA)。这类研究从新的角度揭示了N-DBPs还原降解的机理,但目前对ZVI的应用研究还处于起步阶段,还不能用于实际水处理,仍需深入探索。

2.1. 前驱物的去除

2.2. 优化消毒工艺

2.3. 直接去除N-DBPs

-

在实际水净化工程中去除N-DBPs,应根据原水水质特点,优先考虑去除N-DBPs的前驱物,并选择经济有效的去除前驱物方法。选择的工艺既能减小后续处理过程中N-DBPs的生成潜能,又能降低后续工艺的处理负荷;进一步优化消毒工艺,可实现同步削减C-DBPs和N-DBPs,保障出水的安全性,同时降低处理成本。综合前文所述,应加强以下2个方面的研究:1)明确DON中特定组分对N-DBPs生成潜能的影响,进一步探索不同N-DBPs的生成机理;2)优化现有的处理工艺,建立N-DBPs在不同处理工艺中的生成潜能模型,以便根据实际条件制定最佳处理方案。

近年来,新型纳米功能材料成为众多学者们关注的热点,广泛应用于水处理、环境修复、能源等领域。纳米材料具有可调变性、大比表面积和高催化活性等特性,通过改性或复合等手段制备的新型纳米功能材料在吸附、光电催化、氧化还原降解N-DBPs方面表现出很大潜力。电化学催化氧化技术是一种重要的高级氧化技术,具有无需外加药剂、可避免二次污染、反应条件温和、设备操作简单及占地面积小等优点。电化学反应一般发生在电极表面和附近的紧密层区域,而三维电化学体系中的粒子电极大大缩短污染物到电极表面的传质距离,更有利于去除低浓度的有机物。由于电化学体系的灵活性,能将装置缩小到适配家用输水装置,避免管网输水过程产生的次生污染影响水质,实现龙头的水污染控制。因此,新型纳米功能材料耦合电化学技术用于处理饮用水中的N-DBPs将会是未来一个重要的研究方向。

下载:

下载: