-

2015年4月,国务院颁布的《水污染防治行动计划》(亦称“水十条”)[1]明确提出了“防治地下水污染”,并将地下水质量极差的比例作为水污染防治工作的考核指标之一;2018年国务院机构改革后生态环境部接管了原国土资源部的监督防治地下水污染的职责,实现了地上和地下水污染防治管理的统一;2019年3月,国务院所属五部委联合印发了《地下水污染防治实施方案》[2],对全国地下水污染防治提出了更加明确的要求。地下水污染防治工作已经成为水污染防治攻坚战的重要组成部分,但我国地下水污染防治起步较晚,基础薄弱[3],与地表水污染防治相比还未受到充分的重视。

昆明市水资源严重匮乏,2010~2017年人均水资源量平均为738 m3,主城区人均水资源量仅155 m3[4],远低于全国、全省人均水平[5]。水资源开发利用程度较高,大部分行政区水资源开发已高于国际公认的40%的水资源合理开发上限[6]。现状水资源开发利用绝大部分为地表河川径流,占总开发量的94.8%,地下水仅占5.2%。地表水开发利用程度远高于地下水,地下水是昆明市重要的水资源储备。长期以来,地下水污染防治是昆明市水污染防治工作的薄弱环节,近年来昆明市地表水水质有了明显改善,但地下水污染却呈现出加重趋势,地下水环境质量状况不容乐观,地下水监测点水质较差级比例高,优良级比例低,已危及生态环境健康和饮水安全,地下水污染防治刻不容缓。本研究评价昆明市地下水环境现状,分析存在问题,提出地下水污染防治的对策措施,为推进地下水污染防治工作提供借鉴。

全文HTML

-

昆明市位于云贵高原中部,包括7个市辖区、1个县级市、3个县和3个自治县,总面积21 012.53 km2。昆明市处于金沙江、南盘江和红河的分水岭地带,整体地势受云南高原的抬升运动和来自西北方向横断山余脉及北乌蒙山脉的控制,呈现出北高南低的特征,以丘陵、山地为主,地势较为复杂,市中心海拔1 891 m,最高海拔4 223 m,最低海拔746 m,平均海拔1 894 m,具有独特的高原山地特征[7]。

-

昆明市地下水资源禀赋丰富,但分布不均。昆明市多年平均地下水资源量为21.01亿m3,全市多年平均地下水产水模数为9.9 m3/(km2·a)。14个县级行政区中,禄劝县多年平均地下水资源量最大,占全市地下水总量的18.6%;呈贡新区最小,仅占全市的1.2%[4]。

昆明市现状地下水开发利用程度较低,地下水开发利用率仅为4.4%,地下水资源开发程度除主城4区、嵩明和安宁外,其余地区均未超过10%。地下水开发利用程度较高的区域主要集中于滇池流域、牛栏江上游水资源四级区,分别为15.2%和11.6%,局部已发生地面塌陷、地下水位下降等问题。昆明市适宜开采的地下水主要为岩溶水,其次为裂隙水,浅层孔隙由于水污染问题很少开采[8]。

-

昆明市地下水径流方向受地形地貌和地质构造控制,由外围山区向盆地径流,由河流上游向下游流动;在滇池流域,由陆域向湖体汇集,滇池即为地下水排泄和汇聚的最终场所[9]。昆明市地下水径流分带性明显,自盆地边缘到湖滨地带,地下水径流逐渐变缓,水循环交替作用变弱[10]。

基岩水主要靠大气降雨补给,补给区位于山区及盆地边缘的峰丛漏斗洼地、岩溶山地;浅层孔隙水除受大气降雨补给外,还受河流的侧向补给以及渠道和农田灌溉水回渗补给[11]。

1.1. 自然地理概况

1.2. 地下水资源和开发利用现状

1.3. 地下水径流和补给

-

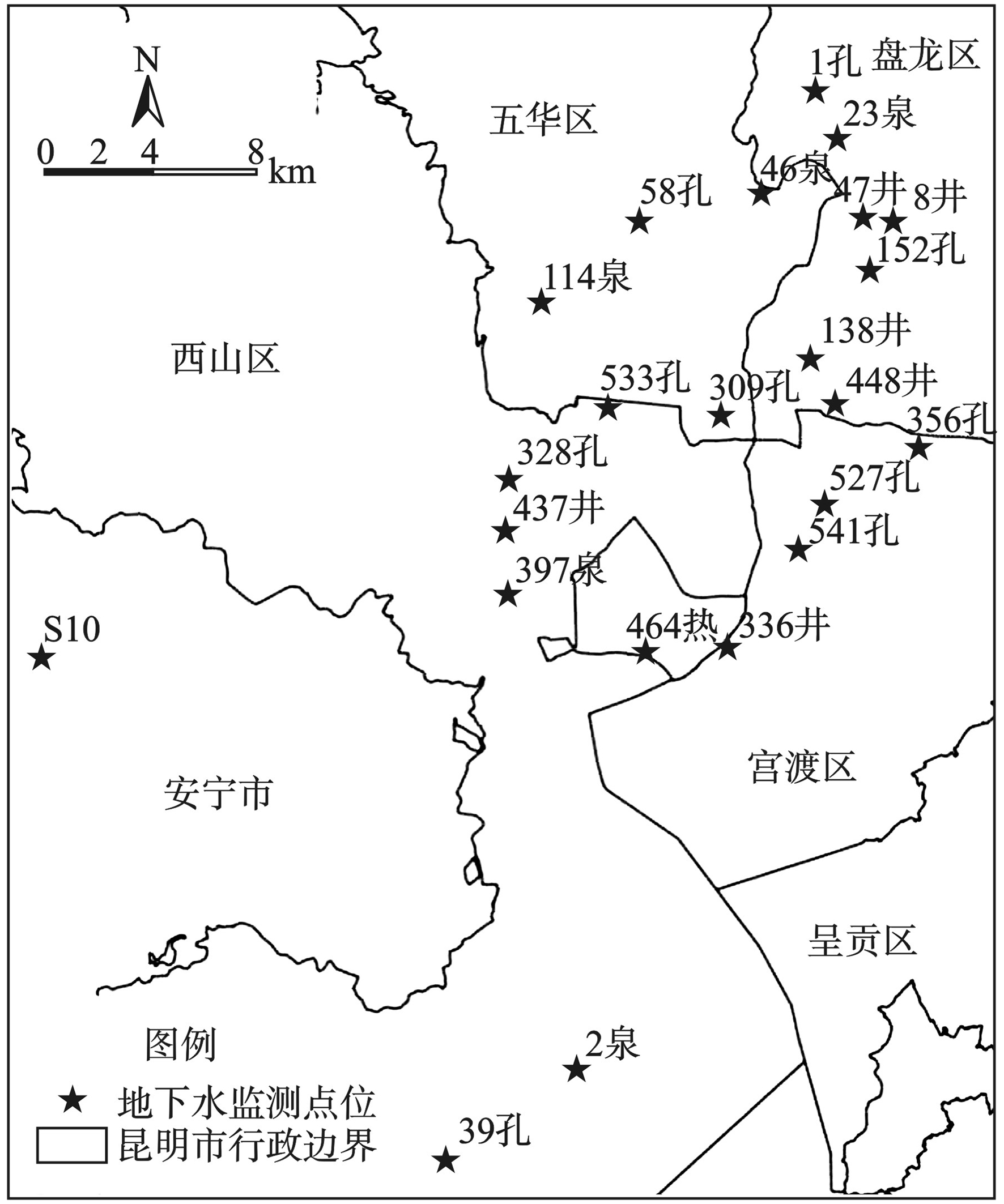

昆明市常态化地下水水质监测始于2010年,地下水监测网络不断完善,监测点位从最初的19个增加到2018年的48个(包括23个国家考核点),地下水水质监测范围包括昆明市所辖的五华、盘龙、西山和官渡4个区,以及安宁市、呈贡区和晋宁区的部分地区,地理位置为东经102°24′~103°00′,北纬24°50′~25°10′,总控制面积1 555 km2,监测频率包括枯水期(4月)和丰水期(9月)2期,监测项目有常规指标、微量元素、有毒有害元素和细菌等共48项。

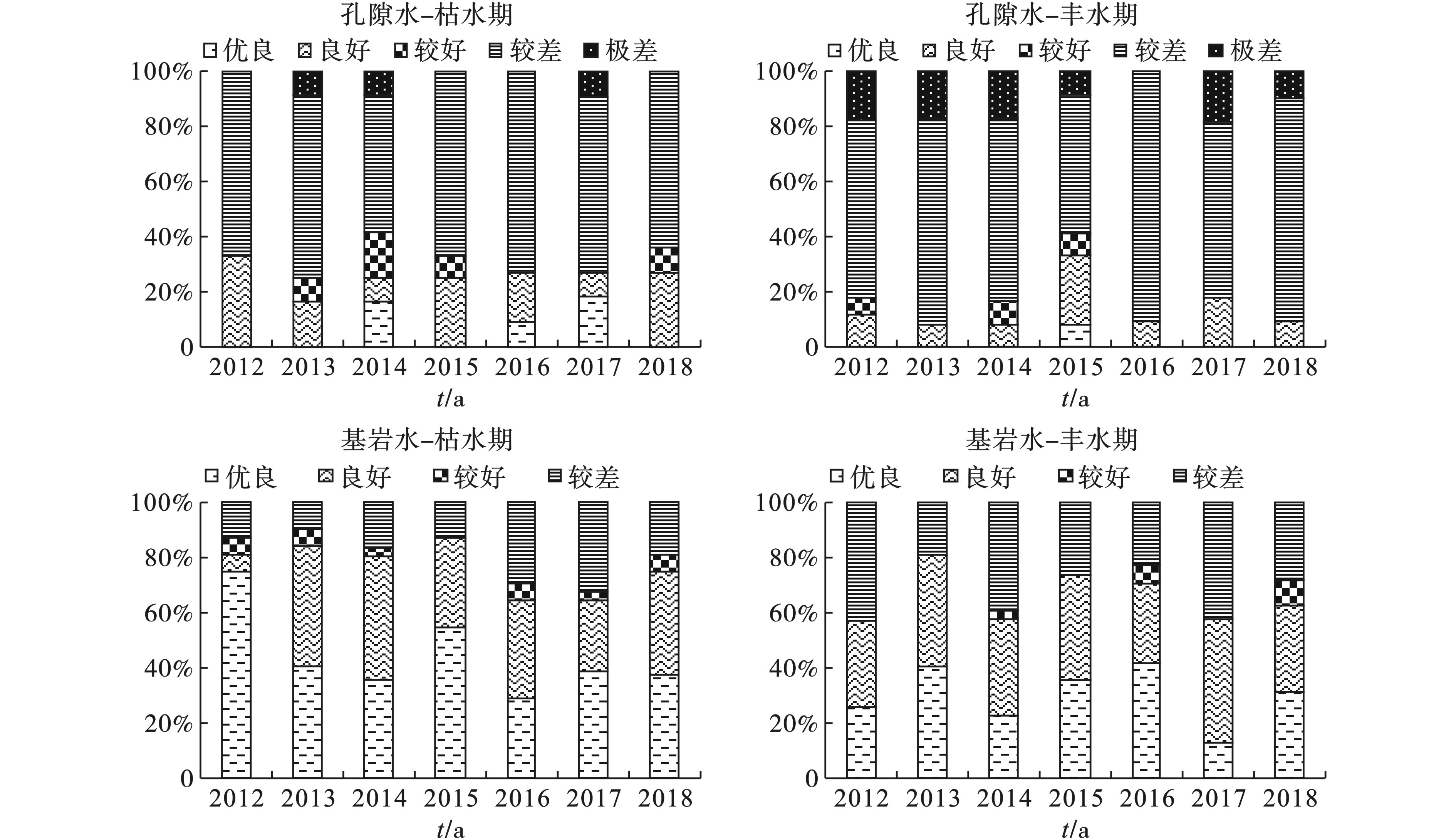

根据《地下水质量标准(GB/T14848—93)》[12]进行综合评价,2018年昆明市地下水监测区第四系松散层孔隙水水质以较差级为主;基岩水水质相对较好,水质以优良级和良好级为主[13];孔隙水和基岩水均呈现出丰水期水质差于枯水期的规律,说明地下水水质受降雨冲刷和面源污染影响较大。2012~2018年昆明市地下水监测区地下水水质总体稳定,孔隙水水质较差,基岩水总体较好,见图1。

“水十条”颁布以来,昆明市纳入国家考核的地下考核点位共有23个,监测点主要分布在昆明主城4区以及安宁市,其中以主城4区为主,其监测点数量约占全市监测点总数的95.7%,见图2。

昆明市地下水水质目标是水质级别保持稳定,且极差比例控制在4.3%以内。2014年昆明市纳入国家考核的23个点位中有优良级10个、良好级6个、较好级1个、较差级5个和极差级1个;2018年优良级2个、良好级8个、较好级4个、较差级9个,无极差级,见表1。与2014年相比,水质变差的有12个点,改善1个点,优良级点位减少,地下水水质呈现变差趋势,主要超标项目为NO2−、NH4+、pH值、细菌总数和大肠菌群等。

-

2009年昆明市颁布实施《昆明市地下水保护条例》,2019年开展了条例修定工作;编制实施《昆明市地下水资源规划》、《昆明市地下冷水禁采区、限采区划定报告》等规划报告,为地下水污染防治工作开展提供了基础保障;2016年印发了《昆明市水污染防治实施方案》,明确了昆明市地下水污染防治目标和任务;开展地下水专项执法检查工作,召开地下水监督管理专题工作会,严厉打击非法开采地下水的行为,规范地下水取用水秩序;开展地下水动态监测工作,按照水污染防治考核的工作要求,对确定为国家考核的23个地下水水质考核点进行重点监测,监测点的水质、水温和水位等指标进行动态监测,为合理开发、利用和保护昆明地区地下水资源提供科学依据。

-

完成了地下热水、地下冷水禁采区、限采区的范围划定工作,严格执行取水许可制度,加强取水许可到期延续评估,2016~2018年对232个取水许可证完成换证工作,压减取水许可量898.2万m3,新核定取水许可量较原取水许可量总计下降31.5%。实行年度用水总结和年度计划用水管理,对超计划取水的按比例征收累进加价水资源费。依法开展地下水封停工作,自2008年以来,昆明市按照“先供水、后封停”的原则,多措并举全面开展地下冷水井封停工作,共封停地下冷水井441口,其中滇池流域主城区369口。主城区自来水管网覆盖范围内、供水保障率高的区域地下冷水井已基本封停。主城区水位与2011年相比均保持稳定或上升的趋势,已实现地下水采补平衡,未发生因开采地下水引发地质和生态环境问题。加快应急备用水源建设,将不存在安全隐患且地表水供水保障率不高区域的地下冷水井纳入地下应急备用水源规划,为区域应急供水提供基础支撑。

-

加强地下水重点污染源的监管,组织各县区填报加油站及储油库、生活垃圾填埋场、危废和医废处理处置场、高尔夫球场等地下水污染源清单。完成了全市报废矿井、钻井以及矿山企业取水井清查工作。加油站埋地油罐一般建设标准较低,存在油品泄露污染地下水的风险[14],因此昆明市大力推进加油站地下油罐更新改造工作。经调查统计全市加油站数量为455个,其中停产状态的有12个,正常状态的有443个;全市共有地下油罐1 738个,其中停产状态的加油站地下油罐数量为52个,正常状态的加油站地下油罐数量为1 686个;截至目前,已完成1 572个地下油罐更新改造,完成率为90.4%。

-

通过水资源费的价格杠杆作用,促进地下水资源的保护。针对地下冷水征收水资源费,主城五区、3个国家级开发度假区为4.71元/m3,其余区域为0.20~0.40元/m3。针对地下热水,2016年7月前征收水资源费或矿产资源补偿费,其中,非经营性的征收水资源费,征收标准为6.28元/m3;经营性的征收矿产资源补偿费,主城区及阳宗海风景名胜区范围内按照一般经营用水9.42元/m3、特种行业(桑拿、洗浴)用水15.7元/m3执行,其他区域的按照0.5元/m3执行。2016年7月1日起,实行资源税改革,地下热水的不再征收矿产资源补偿费,按5元/m3标准从量计征资源税,由税务部门统一征收。

3.1. 完善地下水管理法规制度

3.2. 严格落实地下水水资源监督管理

3.3. 推进地下水污染防治工作

3.4. 实行水资源有偿使用制度

-

2018年,昆明市纳入国家考核的23个地下水监测点中,优良级点位仅占8.7%,较差级点位占39.1%,虽然已消除极差级别点位,但与2014年相比,52.2%的考核点位水质变差,地下水水质不稳定已经成为昆明市水污染防治工作的制约因素之一。地下水与地表水循环补给,地下水污染受到地表水的影响[15]:一是由于城市开发建设开展了大量的地下工程,易形成新的地下水补给通道,将地表污染物带入地下;二是地表污染水体及污水管网渗漏污水下渗进入地下;三是由于化肥农药施用、畜禽养殖等农业活动造成的农业面源污染下渗进入地下。

昆明市地下水资源丰富,但作为饮用水源的地段多为岩溶地区,地下水资源脆弱,易遭受污染,污染原因主要有垃圾填埋场的选址不合理、防渗措施不到位、工业活动废水和废渣不合理堆放等。

-

地下水污染源点多面广。随着昆明市社会经济的发展,工业“三废”逐渐增加、农田化肥农业施用量逐渐增大、地表水环境质量的恶化均会增加地下水污染风险。目前,昆明市辖区内化工、冶金行业、矿山开采及加工、生活垃圾填埋场、工业固体废物堆存场、填埋场和高尔夫球场等区域均存在地下水污染风险。城镇区域受城市开发、地下工程建设、污水管网老旧破损、管网渗漏和合流制溢流污染严重等影响,导致区域地下水污染。农业区域农药化肥施用量普遍偏高,农业区域地下水氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮“三氮”和有机污染日益严重。此外,昆明市滇池流域、螳螂川流域和牛栏江流域的部分地表水水质较差,由于地表水与地下水的相互连通,地表水的污染对地下水环境影响也日益加重。

-

昆明市磷矿资源丰富,“三磷”企业众多,磷化工企业产生的磷石膏,大量堆放于磷石膏堆场,存在严重的地下水污染风险。2019年5月对昆明市14座磷石膏渣库进行了调研,发现昆明市的磷石膏堆场大多年代久远,大部分磷石膏渣库防渗处理不到位,磷石膏渗滤液存在下渗或溢流污染周边地表水风险。磷石膏渗滤液不仅存在下渗污染地下水的风险,也可能通过水力联通污染地表水。2017~2018年对磷石膏渣场分布的昆明市晋宁区古城河流域开展了浅层地下水监测,结果显示地下水TP浓度最高可达37 mg/L,且与降雨量存在明显正相关,这也是古城河汛期总磷不能稳定达标的重要原因。

-

地下水污染现状不清。目前,昆明市尚未开展覆盖全市范围的地下水污染现状调查,未针对地下水饮用水源、典型污染源、地下水未达标考核点位开展详细的调查评估,“双源”(地下水饮用水源和污染源)污染情况不清楚,未达标点位超标原因不明确。仅有部分区域由于污染问题严重,开展了相关的调查,如阳宗海的砷污染调查,昆明焦化制气有限公司等企业的污染场地调查,但总体上,开展过调查的区域仅占很小的比例。目前,昆明市正在开展污染源普查和重点行业企业土壤污染状况调查,能够为地下水污染状况调查提供一定的支撑,但仍然难以满足昆明市地下水污染防治工作的需求。

地下水监测能力建设不足。目前,昆明市地下水监测网络尚不完善,地下水监测点位分属国土、水务和环保等多个主体,此外,部分企业根据环评要求建设的监测点位尚未纳入统一的监测网络,监测点位覆盖不全,不能全面反映昆明市的地下水污染现状,此外,各监测点位监测指标不尽相同,难以用统一的标准进行全市地下水环境现状评估。

4.1. 地下水环境质量不容乐观,水质受地表水水质影响

4.2. 地下水环境风险较高,污染防治难度较大

4.3. 磷石膏库污染地下水,是昆明市特有的地下水污染源

4.4. 地下水污染环境底数不清,监管能力亟待提高

-

充分整合环保部门、国土部门和水利部门已有地下水环境状况调查成果,开展昆明市地下水环境状况调查评估工作,重点开展区域整体状况调查和“双源”调查评估,力争基本查清地下水基本属性、管理状况、水质状况和风险源等,综合评估昆明市地下水质量和污染现状,分析地下水污染问题和成因,完成典型区域地下水健康及生态风险评估。其中,区域整体状况评估应覆盖昆明市下辖的14个县市区,全面摸清地下水环境状况;地下水饮用水源调查以石楼梯饮用水源地、九龙池水源地、山岔箐水源地、小鱼洞水源地、黑龙潭饮用水源地和吴家营3眼深水井6个水源地为重点;重点污染源以垃圾填埋场、固废危废堆存厂和高尔夫球厂等为重点。

-

结合长江“三磷”专项排查整治行动,对“三磷”专项排查过程中发现的疑似地下水污染场地开展地下水污染防控与修复,解决“三磷”造成的突出环境问题。选取数个已达到服务年限的磷石膏堆场进行修复试点,通过对磷石膏堆场现状场地调查、磷石膏样本检测、磷石膏堆场附近地表水、地下水水质监测及地下水污染物迁移模拟,分析磷石膏堆场在地下水污染防控方面存在的问题,确定磷石膏堆场地下水污染防控与修复的主要技术方法,包括:清除污染源(磷石膏堆场封场)、阻断污染途径(防渗帷幕、防渗墙)和修复污染场地(对地下水进行处置)等,并制定工程实施后的地表水、地下水和生态监测方案,以供后期观测考核,实现工程效益最大化。

-

加强地下水环境监管能力建设,建立覆盖全市的地下水常态化监测网络;建立昆明市地下水环境监管数据库,整合国土部门、水利部门和环保部门历史监测数据和建设项目环境影响评价要求开展的地下水监测数据;建立地下水污染源清单,并进行动态更新;强化治理保护责任,针对不达标地下水监测点,要求各辖区自行开展恶化原因分析及对策研究工作,分别编制地下水水体达标方案,确保达到地下水质量目标要求;在充分开展现场调查的基础上,谋划“十四五”期间昆明市地下水污染防治工作,确定“十四五”期间地下水污染防治的重点;从监管现状调查、监测网络完善、风险防控、应急响应方面进一步提升昆明市地下水环境监管能力,为全面提升昆明市地下水污染防治水平打下扎实基础。

下载:

下载: