-

随着工业化和城镇化进程加快,我国能源消耗持续增加,雾霾和光化学烟雾重污染多发,环境空气污染问题日益突出[1-2]。近年来,我国冬季雾霾天气出现频率有所增加,尤其东北地区,冬季采暖期污染排放量大,导致雾霾天数增加[3-4],并且东北地区的空气污染受到冬季季风的影响,呈现出区域污染传输的特征[5-6]。为了改善环境空气质量,2012年我国颁布了新的环境空气质量标准[7],调整了污染物项目及限值。沈阳是辽宁省省会、副省级城市、特大城市、沈阳都市圈核心城市,是国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市以及先进装备制造业基地,其冬季采暖期长达5个月,环境空气质量具有典型的燃煤采暖型特征[8]。沈阳地区的空气污染受周边地区的影响较大[9],外源输入和本地污染排放共同造成了沈阳地区的污染[4, 10]。

近年来,国内关于环境空气质量的研究逐渐增多,多数学者研究认为我国环境空气污染具有明显的区域性特征,城市大气污染除了受本地局部排放影响较大外,也与区域间污染物的传输有关。国内学者较多采用HYSPLIT轨迹模式聚类分析方法来识别大气污染物的输送路径[11-13]。

本研究利用基于后向轨迹分析和潜在源贡献分析等方法,研究了沈阳地区冬季环境空气污染物的输送路径和潜在源贡献,分析了沈阳地区大气污染特征及其传输规律,以期为沈阳市及周边城市环境空气污染预警及防治提供参考。

全文HTML

-

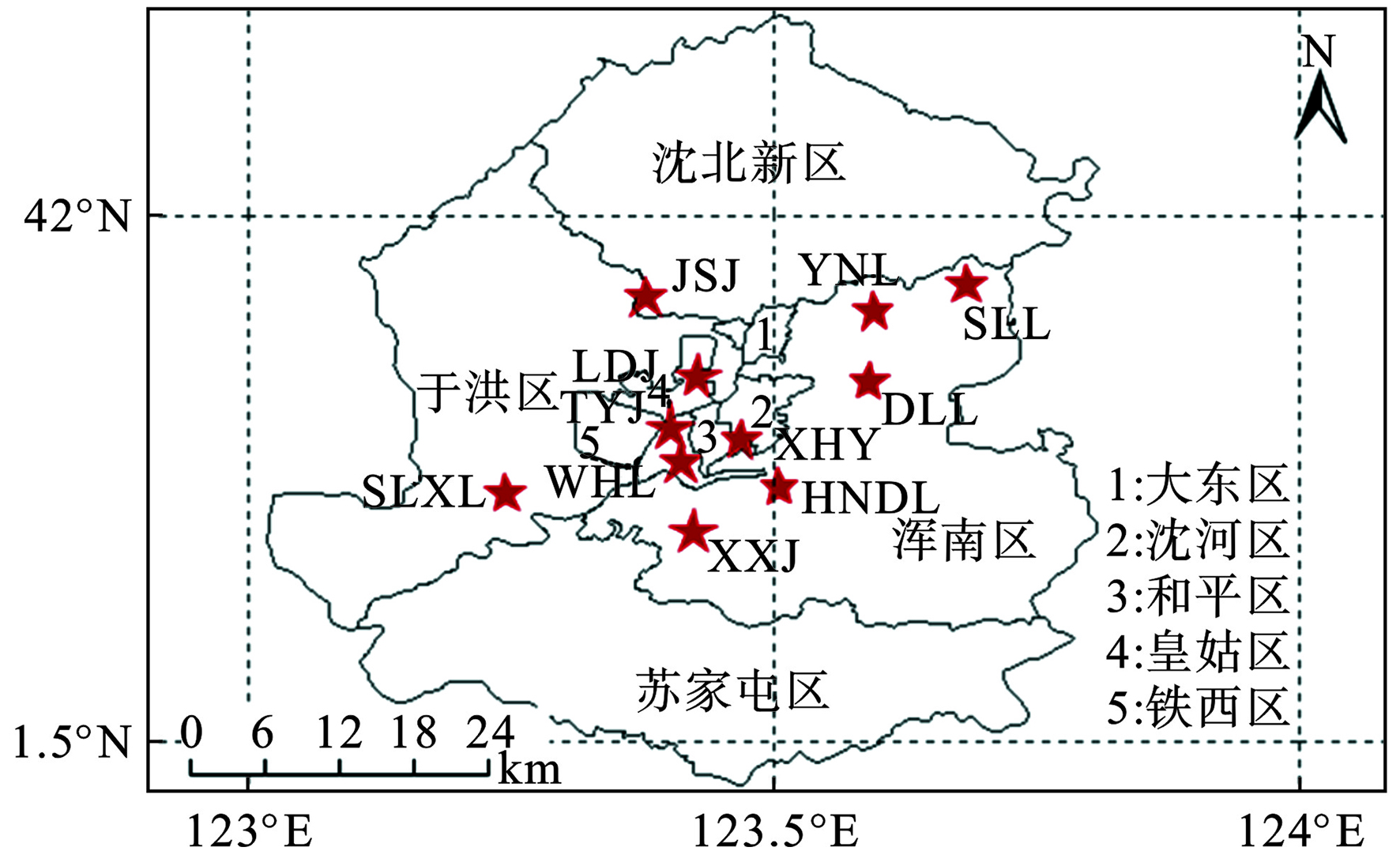

沈阳市位于中国东北部、辽宁省中部,市区总面积约为3.5×103 km2[14]。沈阳市环境空气质量自动监测网络共设有11个点位,点位分布情况见图1。本研究选取2个有代表性的监测点作为研究对象:WHL点位(污染较重)和SLL点位(背景)。WHL点位位于市中心,是煤炭、车辆和工业排放的集中区,污染较重;SLL点位位于沈阳东部,远离市中心,污染相对较轻。

-

环境空气质量数据来自全国城市环境空气质量实时发布平台,主要包括沈阳市11个监测点位SO2、CO、PM10、PM2.5、NO2和O3等数据,数据时段为2016年11月至2017年2月。后向轨迹数据来源于美国环境保护中心(NCEP)提供的全球数据同化系统(GDAS)[15],数据下载自网站ftp://arlftp.arlhq.noaa.gov/pub/archives/gdas1/。

-

后向轨迹分析主要是基于拉格朗日混合单粒子轨迹模型HYSPLIT和基于HYSPLIT算法的MeteoInfo-TrajSat软件进行。潜在源贡献分析采用MeteoInfo-TrajSat软件中潜在源贡献函数PSCF(Potential Source Contribution Function)和浓度权重轨迹分析CWT(Concentration Weighted Trajectory)等算法进行[11, 16]。

-

环境空气污染物的传输途径通过MeteoInfo-TrajSat、HYSPLIT等软件计算分析。轨迹计算设置监测点为WHL和SLL等2个点位,设置计算方式为后向轨迹,设置高度为500 m,设置计算时间为72 h,每天计算4次(当地时间00:00、06:00、12:00和18:00),气象资料聚类计算时长为4个月。

MeteoInfo软件中的TrajSat插件是基于HYSPLIT模型进行计算的,它广泛用于跟踪气流携带的颗粒或气体的运动方向,分析污染物的来源和传输路径。计算见式(1~2)。

式(1~2)中:P是根据平均速度计算位置的初始位置,

$ {P}^{{'}} $ 是第一个猜测的位置。在这个公式中,积分时间步长是可变的(1 min~1 h),它满足公式(3)。气象数据保持在其原始水平坐标系上,气象数据被插值到内部地形上,遵循σ坐标系。

-

潜在源贡献分析函数算法是条件概率函数。它是一种基于轨迹分析识别源区的方法,也称为保留时间分析法。根据特定区域内空气质量停留时间的分布,确定影响受影响区域空气质量的潜在源。PSCF值是在选定的研究区域内,通过超过浓度限值的网格的轨迹数(Pi)和通过网格的所有轨迹数(ni)的比值见式(4)。

由于PSCF是一个概率函数,较小的ni将导致更大的不确定性,为了减少这种不确定性,我们引入加权Wi函数见式(5)。

式(5)中:Wi由网格中轨迹的总停留时间和平均停留时间确定。WPSCF的值越大,污染来自该网格位置的可能性就越大。

产生的PSCF值可以解释为浓度的条件概率大于给定的标准值,并且与气团通过网格单元与PSCF值在到达受体位置的路径中有关。较高的PSCF值表示较高的概率[17]。

-

由于PSCF方法只能反映各网格中污染轨迹的比例,不能反映污染轨迹的污染程度。为此,引入了浓度权重轨迹分析法。CWT分析方法可用于通过计算轨迹的加权浓度来确定潜在污染源对受体位置污染物浓度的相对重要性。CWT的计算见式(6)。

式(6)中:

$ \overline {{C}_{{ij}}} $ 是每个网格的浓度对数平均值(i,j);ι为轨迹的长度,M表示轨迹总数;$ {C}_{l} $ 为轨迹ι对应的浓度;$ {\tau }_{ijl} $ 是ι穿过网格(i,j)的时间轨迹。高CWT值表明受体部位高污染水平的潜在贡献。与PSCF方法一样,CWT方法也需要使用权重函数Wi来消除具有少量端点的网格单元造成的不确定性,则修正后的浓度权重值见式(7)。

1.1. 研究区域

1.2. 数据来源

1.3. 分析方法

1.3.1. 后向轨迹聚类分析

1.3.2. 潜在源区分析

1.3.3. 浓度权重轨迹分析

-

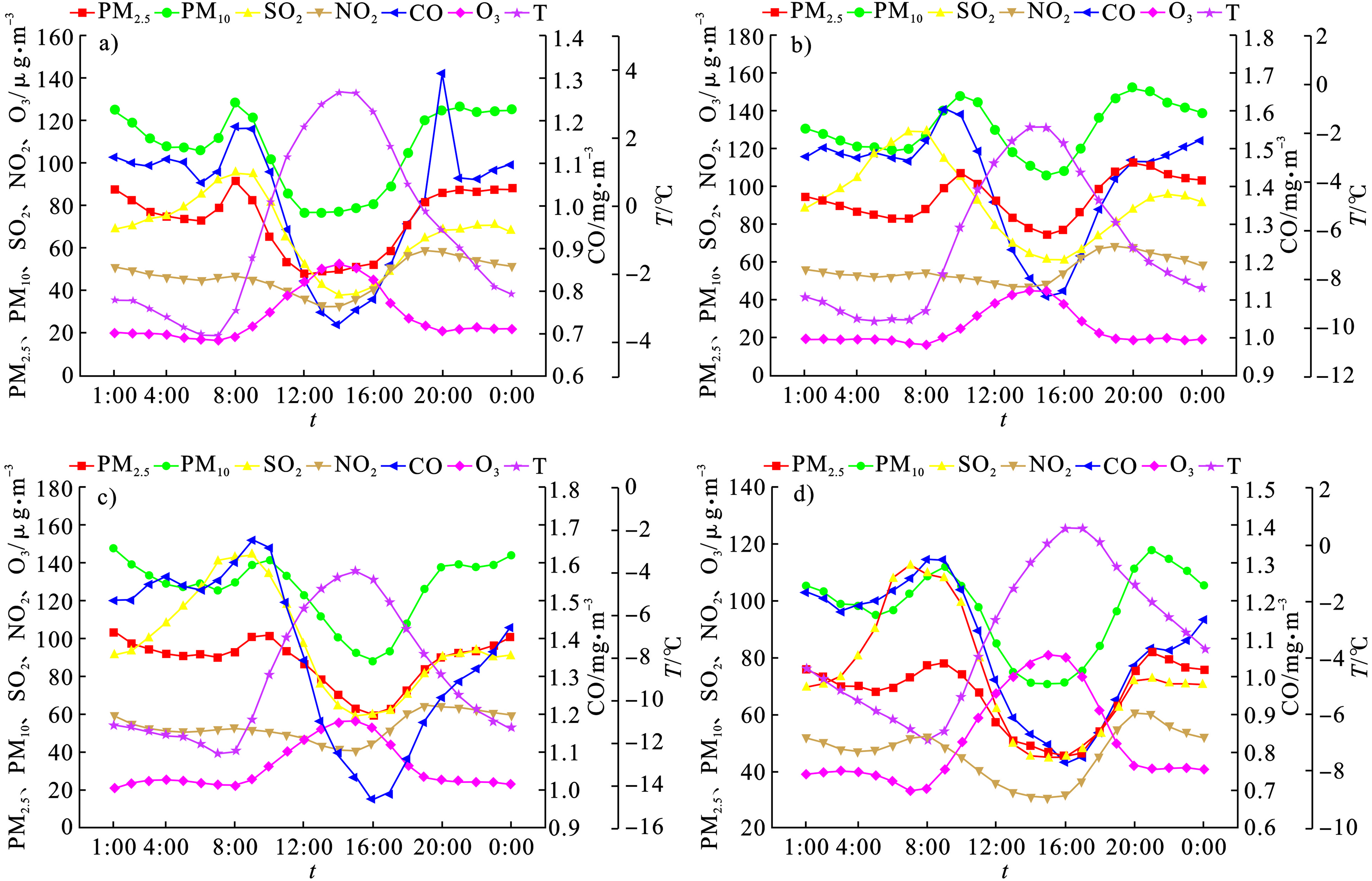

沈阳市各点位环境空气污染物浓度与温度(T)和风速(WS)时间变化特征见图2。

研究时段内,PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3平均浓度分别为85、121、86、52、1.3和29 μg/m3(CO单位为mg/m3,下同)。通过PM2.5、PM10、SO2和CO浓度数据对比,选定沈阳地区2016~2017年冬季重污染过程包括:2016年11月4~7日、11月16~18日,12月7~21日,2016年12月30日至2017年1月8日,2017年1月15~19日、1月20~26日;2017年2月2~4日和2月12~15日,共8次。在重污染过程中,PM2.5日均浓度平均为149 μg/m3,最大日均值达到273 μg/m3。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3 小时浓度峰值分别为663、781、272、129、3.9和97 μg/m3。其中,PM2.5和PM10浓度超过国家空气质量二级标准限值。在11个点位中,WHL点位的PM10和 PM2.5 的浓度较高,最大日均值分别为341和239 μg/m3,多个时段超标。背景点SLL点位PM2.5日均浓度为66.9 μg/m3,但最大日均值也达到234 μg/m3,说明峰值时段可能由区域污染物区域传输造成,各点位污染物浓度接近。对比风速变化曲线来看,污染物达到峰值时对应的风速均较低(<2.1 m/s),说明低风速不利于污染物浓度的扩散和去除[18-19]。

-

为了识别潜在的排放源,本课题组利用小时数据统计分析污染物的日变化特征。研究时段内每个月污染物浓度的日变化曲线见图3。

图3可见,PM2.5、PM10、SO2和CO的浓度在1月较高,其次是12月。PM2.5、PM10、SO2和NO2日变化曲线具有相似的双峰形态特征,O3日变化曲线与温度相似,呈单峰形态,在14:00前后达到峰值。沈阳地区冬季采暖以煤为主,PM2.5、SO2等浓度在早晨时段达到峰值,与冬季供暖燃煤排放密不可分。NO2浓度峰值均出现在8:00和19:00左右,主要受交通早、晚高峰时段机动车排放影响[20]。CO浓度在8:00达到峰值,中午时段最低,14:00以后逐渐上升。

-

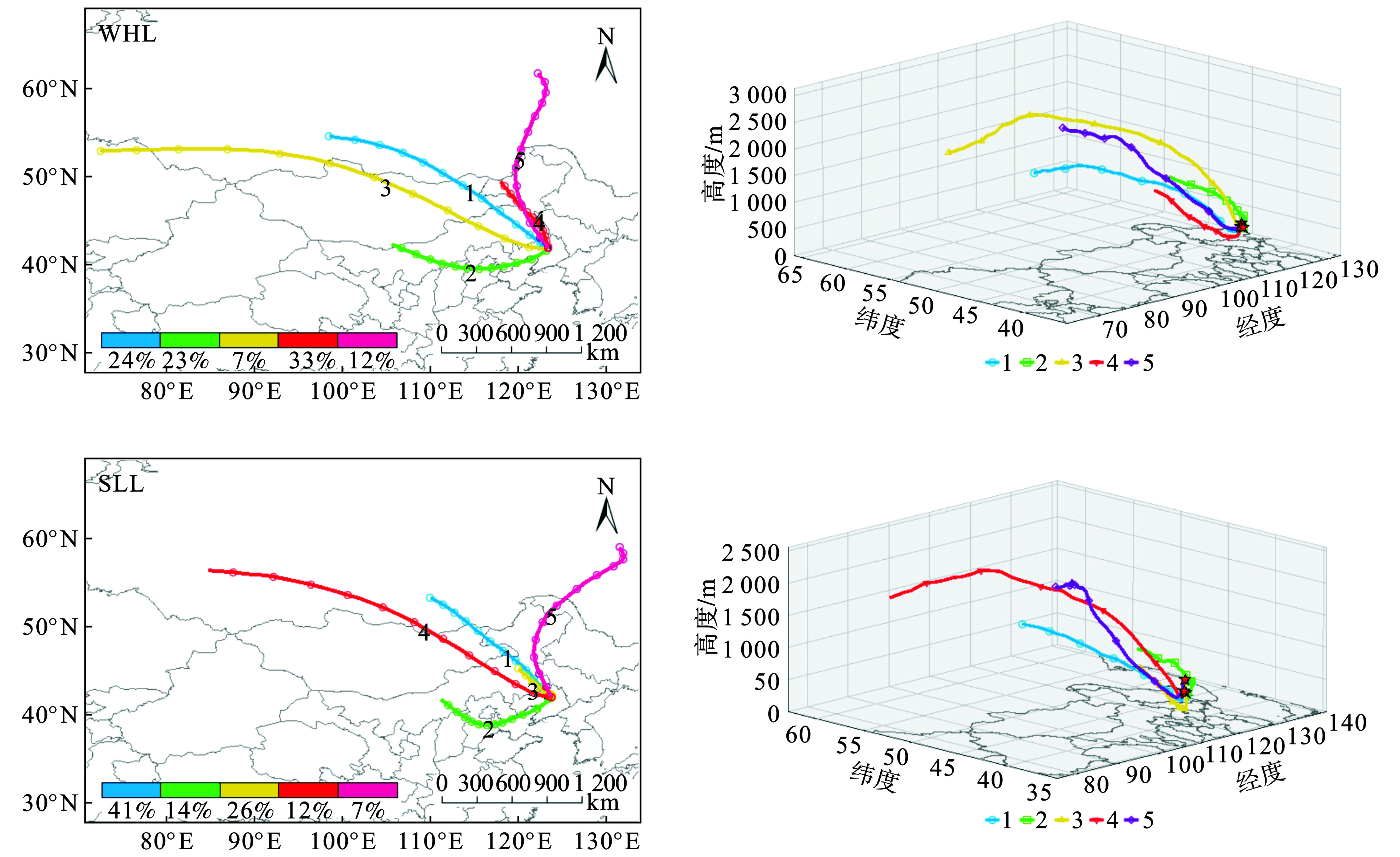

沈阳地区环境空气污染物后向轨迹聚类分析结果见图4。

图4可见,WHL点位和SLL点位均得出5个主要的后向聚类轨迹。WHL点位轨迹1、3、4均来自内蒙古东北部方向,占总气量的64%。轨迹2来自京津冀北部方向,横跨渤海,占总气量的24%;轨迹5发于俄罗斯,经黑龙江西北部和内蒙古东北部,占总气量的12%。WHL点位所有轨迹PM2.5平均浓度为84 μg/m3,其中PM2.5浓度>75 μg/m3(24 h平均浓度标准限值)的轨迹占比达到43.0%。SLL点位轨迹1、3、4均来自内蒙古东北部,占总气量的74%;轨迹2来自京津冀北部方向,经渤海,占总气量的14%;轨迹5来自黑龙江西北部,经内蒙古东北部,仅占总气量的7%。SLL点位所有轨迹PM2.5平均浓度为68 μg/m3,其中PM2.5浓度>75 μg/m3(24 h平均浓度标准限值)的轨迹占比达到33.5%。

后向轨迹聚类分析结果表明,沈阳地区冬季环境空气污染物不仅来源于本地局部排放,而且存在长距离传输,主要传输方向为内蒙古东北部、京津冀北部2个方向。其中内蒙古东北部方向传输量最大,约占总气量的70%,该方向输入的污染气团占总数的30%~40%。这可能是由于沈阳地区冬季盛行偏北风,内蒙古锡林郭勒盟沙漠及周边沙地裸露,容易造成上游气团颗粒物浓度较高。

-

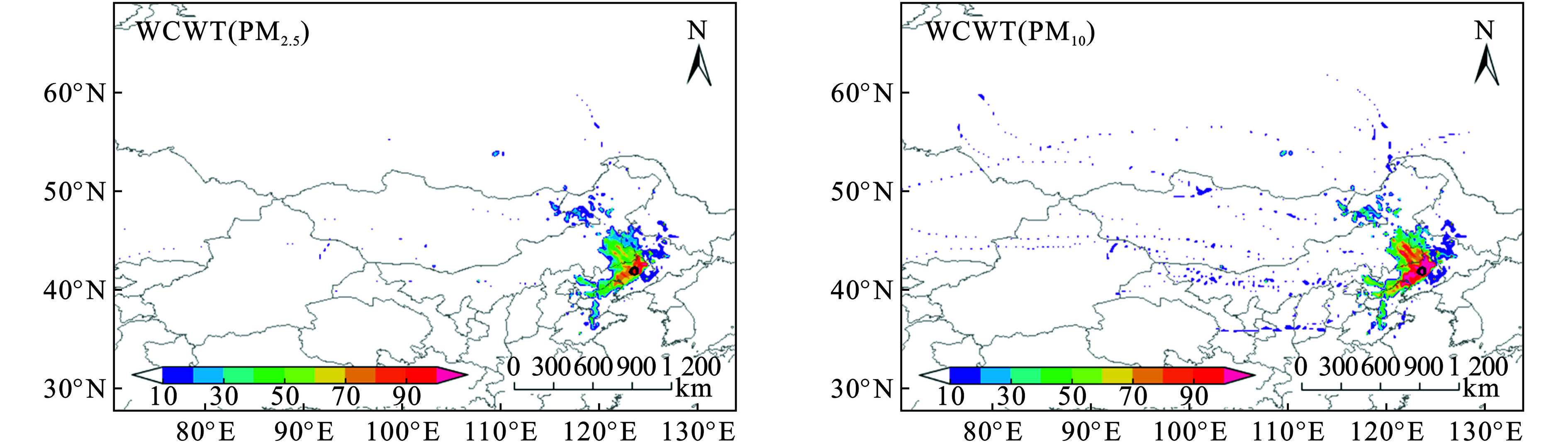

利用潜在源分析法(PSCF)对沈阳地区颗粒物的潜在源区进行分析,将HYSPLIT计算的气流轨迹所覆盖的区域划分为1º×1º大小的网格,将PM2.5的标准值设为二级标准限值75 μg/m3。沈阳地区冬季颗粒物PSCF分析结果见图5。

图5可见,辽宁中西部、内蒙古东北部是沈阳地区主要PM2.5潜在源区,WPSCF值>0.4。辽宁中西部是沈阳地区主要的PM10潜在源贡献区,WPSCF值>0.5。京津冀北部PM2.5和PM10的WPSCF值均<0.3,说明京津冀北部是沈阳环境空气颗粒物潜在源区,但贡献相对较弱。

-

利用浓度权重轨迹方法确定潜在源区对沈阳地区环境空气颗粒物质量浓度贡献的大小,WCWT值较高的区域对颗粒物质量浓度有着较大贡献。沈阳地区冬季颗粒物WCWT分析结果见图6。

图6可见,沈阳地区的颗粒物浓度主要受辽宁大部、内蒙古东北部、京津冀北部和山东局部地区影响,上述地区PM2.5的WCWT值>50 μg/m3,PM10的WCWT值>100 μg/m3。吉林中部和黑龙江西南部对沈阳地区颗粒物也有一定影响,PM2.5的WCWT值<20 μg/m3,PM10的WCWT值小于60 μg/m3。

2.1. 环境空气污染特征分析

2.1.1. 污染物的时序变化特征

2.1.2. 污染物小时均值日变化特征

2.2. 颗粒物传输路径分析

2.3. 颗粒物潜在源区分析

2.4. 颗粒物潜在源区浓度贡献分析

-

1)研究期内,沈阳地区各污染物浓度都处于较高水平,污染时段内,PM2.5日均浓度平均达到149 μg/m3,最大值达到273 μg/m3。PM2.5、PM10、SO2、NO2和CO具有相似的“双峰”型日变化特征,峰值出现在8:00和20:00左右,而O3日变化曲线呈单峰形态,在14:00前后达到峰值,与王帅等[8]研究结果相似。早晚气象扩散条件差与冬季取暖燃煤排放和机动车出行高峰时段重合,造成污染物累积,浓度升高,是形成“双峰”的主要原因;中午时段太阳辐射较强、地表升温,污染边界层抬升,垂直扩散条件转好,污染物消散,浓度达到最低值。中午时段太阳辐射强、气温高、光化学反应增强,有利于臭氧生成,是导致臭氧浓度在此时段达到峰值的主要原因。

2)李莎莎[11]利用聚类方法分析2016年西安气团代表性输送路径,发现大气颗粒物输送路径主要分为远距离运输、城市间运输及本地运输3类,其中,本地输送源所占的比例最大,与气象、地形条件有关,咸阳和安康周边城市输送也占较大比例。王醒等[6]对2018年哈尔滨市重污染过程大气传输研究认为,远距离主要受吉林省秸秆焚烧的影响,近距离主要受齐齐哈尔、大庆、绥化,以及哈尔滨本地上风向地区的影响。刘巧婧[19]关于2017年吐鲁番大气研究认为,冬季各类气流的污染物(除O3之外)平均浓度在一年中最高,并且大部分轨迹相对较短,受近距离传输影响较大。龚宇麟等[21]对南京市2015年秋季气团后向轨迹分析表明,不同来源的气团携带的细颗粒物数量和类别存在差异,总体上海洋气团比内陆气团更清洁,气团经过陆地时会显著受到当地排放源的影响。程雨萌[22]对重庆大气研究认为,重庆市大气颗粒物输送路径呈明显的季节变化,其中冬季以NE与SW向的短距离局地传输为主要输送路径。郑悦等[23]2017年保定大气研究结果表明,在外来区域传输影响中,保定市主要受到西北方向气团远距离传输和正南方向气团近距离传输的影响。本研究后向轨迹聚类分析结果表明,沈阳地区环境空气颗粒物同时受到周边城市、城市内部的短距离输送和来自内蒙古东北部、京津冀北部的长距离外源输送影响,其中内蒙古东北部方向传输量最大,约占总气量的70%。

3)黄光球等[13]对2017年西安大气颗粒物研究认为,近50%的气流轨迹来自西北方向,均为远距离运输,其余的气流轨迹均为陕南的短距离运输。王醒等[6]对2018年哈尔滨市重污染过程大气污染源区分析认为,哈尔滨本地的双城、巴彦、阿城,吉林省的中部、西部地区等地区,以及大庆、绥化等地区,都是哈尔滨市PM2.5的潜在源地。刘巧婧[19]关于2017年吐鲁番大气研究认为,冬季CWT的高值区集中在库尔勒、阿克苏东北以及哈密西部等地,与PSCF高值区相吻合。龚宇麟等[21]对南京市2015年秋季大气颗粒物源区分析表明,PM2.5高贡献源区主要在南京市及西南侧的安徽马鞍山一带,各类颗粒物的强潜在源区分布也存在明显差异。郑悦等[23]2017年保定市大气研究认为,除保定市及周边区县本地污染贡献外,位于太行山东麓沿线西南传输通道的邯郸市、邢台市、石家庄市是影响保定市PM2.5的主要潜在源区。本研究利用PSCF和CWT方法开展的潜在源区分析结果表明,除了本地及周围城市的贡献外,内蒙古东北部、京津冀北部和山东中北部是沈阳地区环境空气颗粒物主要潜在源区,吉林中部和黑龙江西南部也有一定的影响。

下载:

下载: