-

生态补偿虽在概念、评价标准等尚缺乏统一的认识,但都强调以激励换取生态环境保护这一核心内涵,也强调了社会个体和组织在生态环境保护中的不同责任[1]。一般认为,生态补偿是指国家或社会主体之间约定对损害资源环境的行为向资源环境开发利用主体进行收费或向保护资源环境的主体提供利益补偿措施,并将所征收的费用或补偿性措施的惠益通过约定的某种形式,转移到因资源环境开发利用或保护资源环境而自身利益收到损害的主体的过程[2]。生态补偿是以内化相关活动产生的外部成本为原则的一种经济激励特征的制度,对解决由于市场机制失灵造成的生态效益外部性的问题从而协调经济发展和环境保护具有重要意义。

根据《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》[3]要求,2020年年底前,全面完成全国生态保护红线划定,勘界定标,基本建立生态保护红线制度,并且确定加大生态保护补偿力度。生态保护红线制度对于生态环境保护和区域生态安全具有重要意义,但红线内原有居民和当地政府会承担较大的经济成本。建立和完善各层次的生态补偿制度是实现生态保护红线性质不改变、功能不降低、面积不减少的有力保障。王灿发等[4]提出了建立生态补偿制度是生态红线法律保障制度实施的配套措施;郑华等[5]在完善生态红线制度的建议中提出要完善生态补偿制度和激励机制;李力等[6]提出创新生态红线保护利益补偿机制。

对于生态保护红线生态补偿机制构建方面,部分学者也做了相关探索。刘桂环等[7]从国家层面构建生态保护红线生态补偿的基础和框架;徐梦佳等[8]通过采用基于遥感测算的净初级生产力(NPP)计算红线区自然资源资产价值量,为生态保护红线的生态补偿提供了新的研究思路。但对于生态保护红线生态补偿制度建立和实际操作层面的研究尚处于探索阶段。

生态补偿对于协调经济发展和环境保护具有重要意义,不同层次的生态补偿都急需探索,其中市级生态补偿因为具有“利益相关者明确、涉及范围小、行政管理方便”等优点,更容易优先推进。本文以济南市为例,分析生态保护红线的利益相关方,探索构建市级层面生态保护红线的生态补偿框架,提出了市级生态保护红线生态补偿资金来源,确定了各区县生态补偿横向分配比例的计算方法;旨在探索建立方便、可行、因地制宜的市级层面生态保护红线生态补偿机制构建,从而为其他地市乃至国家和省级生态保护红线生态补偿制度的建设提供参考和依据,为生态保护红线的保护提供制度保障。

全文HTML

-

济南地理位置介于北纬36°01′~37°32′、东经116°11′~117°44′之间,面积7 998 km2。南依泰山,北跨黄河,背山面水,地处鲁中南低山丘陵与鲁西北冲积平原的交接带上,地势南高北低,分别与西南部的聊城、北部的德州和滨州、东部的淄博、南部的泰安和莱芜交界。济南市现辖历下、市中、槐荫、天桥、历城、长清和章丘7区,以及平阴、济阳、商河3县。此外,1991年国务院批准建设“济南高新技术产业开发区”,即高新区。

根据《山东省生态保护红线规划(2016~2020年)》(鲁环发〔2016〕176号、鲁政字〔2016〕173号),2016年济南市纳入省级生态红线的水源涵养和土壤保持功能区,总面积为509.91 km2,共59个地块,占济南市国土总面积的6.38%。因部分红线地块位于济南边界线以外,切掉边界外红线后,面积为436.33 km2。济南市生态保护红线分布及示意图见表1和图1。

-

文章所采用的数据资料为:社会经济数据来源《2017济南市统计年鉴》,土地利用数据来源于2016年济南市土地利用变更调查数据。

-

庇古理论强调通过政府收税和补贴的方式而不是市场来消除边际私人收益与边际社会收益、边际私人成本与边际社会成本之间的背离,从而使环境服务的外部性得到内部化。由于私人部门并不愿意对环境服务进行支付,许多生态补偿实践都依靠国家和社区来运作,需要通过税收或强制性服务收费来融资,并严格依赖于制度基础[9]。

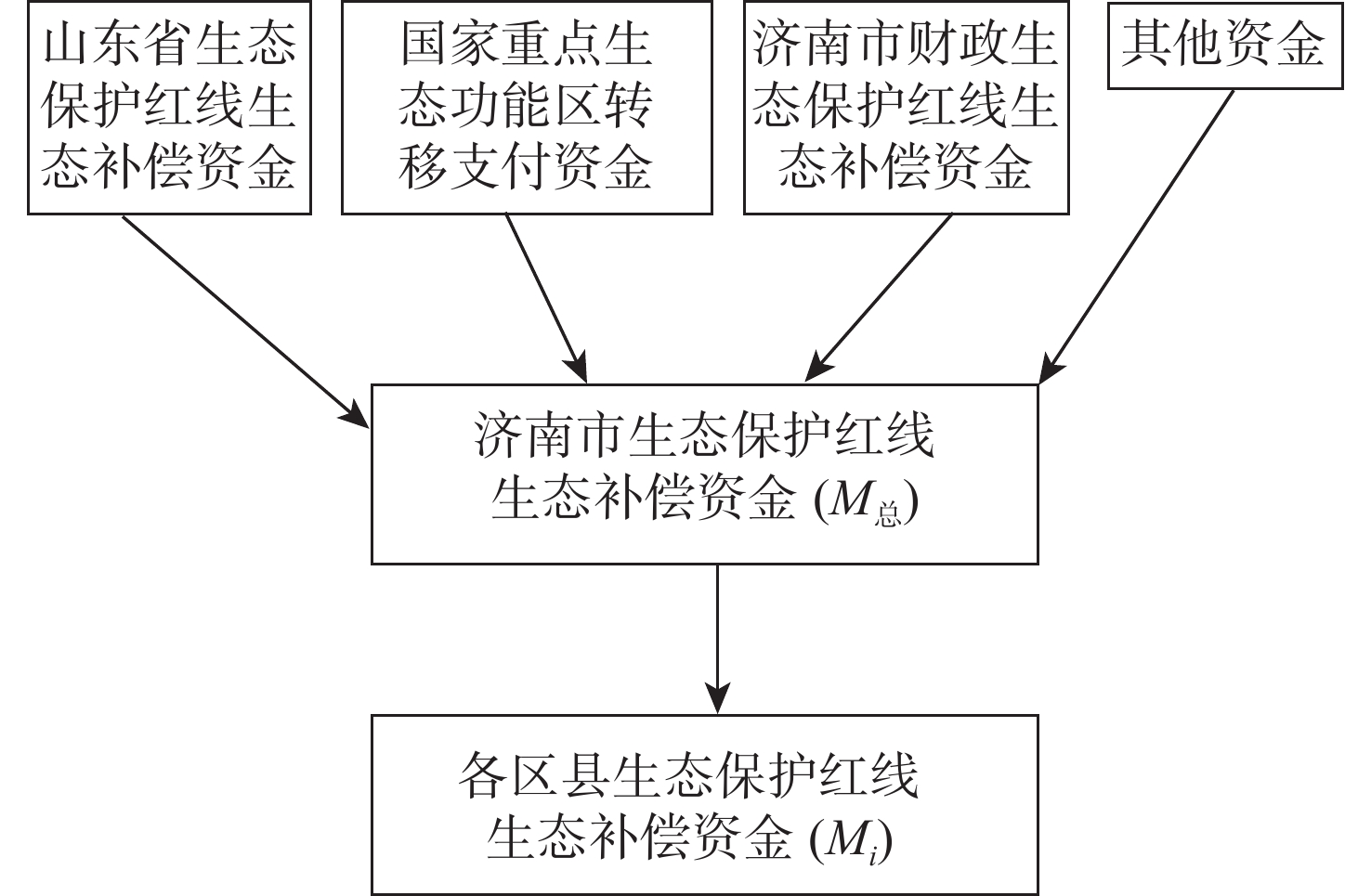

保护生态红线对于保护生态环境和保障区域生态安全具有重要意义,生态保护红线的利益相关者也具有不同的层次,根据区域的重要性分别具有国家、省级和当地的意义。因此本研究确定全市生态保护红线生态补偿资金应包括以下来源:国家重点生态功能区转移支付资金、山东省财政生态保护红线相关生态补偿资金、周边受益地市生态保护红线生态补偿资金、济南市财政生态保护红线生态补偿资金和其他资金。

CORBERA et al[10]认为生态补偿旨在通过经济激励加强或改变自然资源管理者与生态系统管理相关行为的制度设计,《若干意见》[3]强调地方各级党委和政府是严守生态保护红线的责任主体,因此本研究确定补偿对象为县区政府。济南市生态保护红线生态补偿框架示意图见图2。

生态补偿标准是生态补偿的核心之一,关系到补偿的效果和补偿者的承受能力,也是生态补偿机制建立的难点之一[11]。因各省市税收和财政情况各不相同,用于生态保护红线的生态补偿总资金不尽相同,而市级相对容易,所以本研究对于国家、省补偿资金总量暂不做讨论,重点关注生态补偿资金在区县间如何分配。同时,该方法也可为国家对各省以及省级对各地市的生态补偿制度的构建提供参考。

-

文中提出两个变量因子,分别为生态保护红线生态系统服务价值系数和生态补偿优先级系数。生态服务价值评估是生态补偿标准的关键之一[12]。生态保护红线生态系统服务价值系数依据生态保护红线生态系统服务价值的计算结果,反映该县区生态保护红线生态系统服务功能占全市生态保护红线生态服务功能的贡献率。参考王女杰等[13]和孟雅丽等[14]的研究成果,生态补偿优先级综合考虑区域的生态系统服务价值和经济发展水平,反映该区县补偿的迫切程度。

各区县生态保护红线生态补偿资金计算公式见公式(1)~(7)。

式中,Mi为i县区获得生态保护红线生态补偿金额,万元;M总为济南市全部生态保护红线生态补偿资金,万元;F为分配比例;Xi为i县区生态保护红线生态系统服务价值系数;Yi为i县区生态补偿优先级系数。

式中,ESVi为i县区生态保护红线区域生态系统服务总价值,万元;Pj为单位面积上土地利用类型j的生态系统服务价值,元/km2·a−1;Aij为i县区生态保护红线区域内土地利用类型j的面积总数,km2。

ESPSi表示生态补偿优先级;VALN为单位面积生态系统非市场价值,万元/km2;GDPN为单位面积地区生产总值,万元/km2;Lij为i县区生态保护红线区域内土地利用类型j的面积总数,km2。生态补偿优先级可以形象描述区域补偿的迫切程度,是区域间生态补偿的重要依据,其优先级的确定取决于经济发展水平和生态服务功能[13]。

本研究参考谢高地等[15]的研究,确定济南市不同用地类型生态服务价值单价,并参考其制定的中国陆地生态系统单位面积生态服务当量表,其中农田当量因子按照山东平均值取全国1.38倍[16];根据济南市粮食生产情况确定1个生态服务价值当量因子的经济价值量,从而得到济南市各用地类型生态系统单位面积生态服务价值量,见表2和表3。

1个生态服务价值当量因子的经济价值量等于平均粮食单产市场价值的1/7。济南市2016年粮食生产情况见表4(单价来自国家粮油信息中心),主要作物为小麦和玉米,占全部粮食产量的96%,因此只计算小麦和玉米的粮食单产价格,作为全市平均粮食单产市场价值。得出济南市1个生态服务价值当量因子的经济价值量为1 895.79元/hm2。

耕地对应农田,园地取森林和草地价值当量均值,林地对应森林,草地对应草地,沼泽地和内陆滩涂对应湿地,设施农用地对应耕地,盐碱地和裸地对应未利用地,其他用地认为无生态服务价值为零。

2.1. 数据来源

2.2. 利益相关者分析和生态补偿框架构建

2.3. 分配比例确定

-

根据生态保护红线生态系统服务价值系数的计算方法,得到济南市各区县生态系统服务价值系数,全市各县区生态系统服务价值系数从高到低依次为:长清区、历城区、章丘区、济阳县、天桥区、平阴县、市中区、槐荫区、高新区、历下区和商河县表5。

生态保护红线面积是该系数的主要影响因素,此外,生态保护红线内的用地类型也影响该系数的波动。该系数与生态保护红线面积占比趋势基本一致,但存在该系数与红线占比偏离的现状。其中,该系数小于生态保护红线面积占比的县区为市中区、历下区、历城区等。这主要是因为这些区域城市、村庄、耕地等用地类型占比较高,而耕地生态系统服务价值较低,城市和村庄用地生态服务价值为0。市中区生态保护红线中耕地、城市、村庄地类占比均较高分别为11.16%、10.28%和6.15%;历下区生态保护红线城市用地占比为22.10%,历城区生态保护红线中耕地和园地占比均较高分别为9.06%和8.88%,章丘区生态保护红线中耕地类占比较高为20.60%。该系数大于生态保护红线面积占比的县区为天桥区、平阴县、槐荫区、商河县、高新区、济阳县等。这主要是因为这些区域生态服务价值较高的河流/湖泊和森林等用地类型占比较高,如天桥区生态保护红线中河流/湖泊和湿地用地占比共计54.92%,平阴县生态保护红线中河流/湖泊用地和湿地用地占比共计30.13%、森林用地占比38.72%,槐荫区生态保护红线中河流/湖泊和湿地用地占比共计51.86%,商河县生态保护红线中河流/湖泊和湿地用地占比共计48.65%,高新区生态保护红线中河流/湖泊和湿地用地占比共计37.92%,济阳县生态保护红线中河流/湖泊和湿地用地占比共计43.17%。

-

根据生态补偿优先级系数的计算方法,计算得出济南市各区县生态补偿优先级系数,全市生态补偿优先级系数各县区从高到低依次为:商河县、长清区、济阳县、平阴县、章丘区、历城区、天桥区、高新区、槐荫区、市中区、历下区表6。

该系数较小的区域均为城市建成区,例如历下区、市中区、槐荫区、天桥区、高新区,这些区域经济发展水平较高,区域非市场生态服务价值较低,为生态受益地区,所以生态补偿优先程度应为较低。该系数较高区域为城市建成区周边县区,例如商河县、长清区、济阳县、平阴县等,这些区域经济发展水平较低,生态用地面积较大,区域非市场生态服务较高,为生态输出地区。并且区域的生态服务量高有利于该区域生态保护红线区域的保护工作。因此该区域应优先开展生态补偿。

-

分配系数计算结果见表7,各县区分配比例从高到低依次为:长清区(26.16%)、历城区(17.89%)、济阳县(13.39%)、章丘区(13.07%)、平阴县(9.03)、天桥区(7.53%)、市中区(3.23%)、槐荫区(3.13%)、商河县(2.73%)、高新区(2.14%)和历下区(1.70%),其中,长清区、历城区、济阳县和章丘区4区县系数之和占全市系数的70%以上,为70.50%。分配系数与生态服务价值系数趋势基本一致,且综合考虑了经济发展水平,生态补偿向经济发展水平较低地区倾斜,兼顾了公平和效率。

3.1. 生态系统服务价值系数

3.2. 生态补偿优先级系数

3.3. 分配比例分析

-

1)因生态服务价值的计算尚存在争议,并且各省市税收和财政情况各不相同,用于生态保护红线的生态补偿总资金不尽相同,所以本研究重点讨论了市级层面各区县分配比例。但未对全市生态保护红线生态补偿总额以及其他非资金形式生态补偿进行讨论。ASQUITH et al[17]认为,当补偿数额不大时,非现金补偿方式比现金补偿方式对服务提供者产生的激励作用更明显。因此,对于非资金形式的生态补偿有必要进一步深入研究,配合现金生态补偿制度开展实施。

2)该分配方法基于土地利用类型,较好的符合了生态保护红线的性质不改变、面积不减少的要求,但计算基础为某地类型为固定的生态系统服务价值,对该用地类型的功能提升方面缺少考虑,需进一步细化生态系统服务价值。

3)建议各区县分配系数每年随土地利用类型和生态保护红线成果更新。一方面济南市正在开展生态保护红线优化工作,相关系数需根据生态保护红线成果更新完善。另一方面,基于产出的“绩效支付”是最直接、最能体现“成本-效率”观,也是对提供者而言最经济实惠的支付模式,因为这种支付条件为服务提供者创新服务提供留下了空间,赋予了服务提供者充分的主观能动性[18-19]。根据每年生态保护红线保护情况,更新生态补偿资金的分配比例,有利于生态保护红线的属地管理效率。

4)根据本研究结果,建议一方面生态保护红线地区开展退耕还林、退耕还草、荒山绿化、退耕还湿等行动,减少耕地、建设用地、未利用地等用地类型,增加湿地、林地、草地等用地类型;另一方面,生态补偿向经济发展水平较低地区倾斜,鼓励经济不发达地区保护生态红线区域,让“绿水青山”转化为“金山银山”。

5)根据本研究成果,各县区从高到低依次为:长清区(26.16%)、历城区(17.89%)、济阳县(13.39%)、章丘区(13.07%)、平阴县(9.03)、天桥区(7.53%)、市中区(3.23%)、槐荫区(3.13%)、商河县(2.73%)、高新区(2.14%)和历下区(1.70%)。

6)本研究方法方便易行,具有普遍的适用性,其他城市方便借鉴,省级层面构建生态保护红线生态补偿制度时仍可借鉴。

下载:

下载: